Das Vertrauen der Menschen in die Leistungsfähigkeit des baden-württembergischen Bildungssystems, in die Institution Schule, hat in den vergangenen Jahren dramatisch abgenommen. Entsprechend kritisch fällt das Urteil über die grün-schwarze Landesregierung aus. Der aktuelle BaWü-Check, der sich mit Bildungspolitik und Bildungssystem befasst, liefert dazu eindrückliche Umfragewerte.

Wie viel Erziehung muss die Schule leisten?

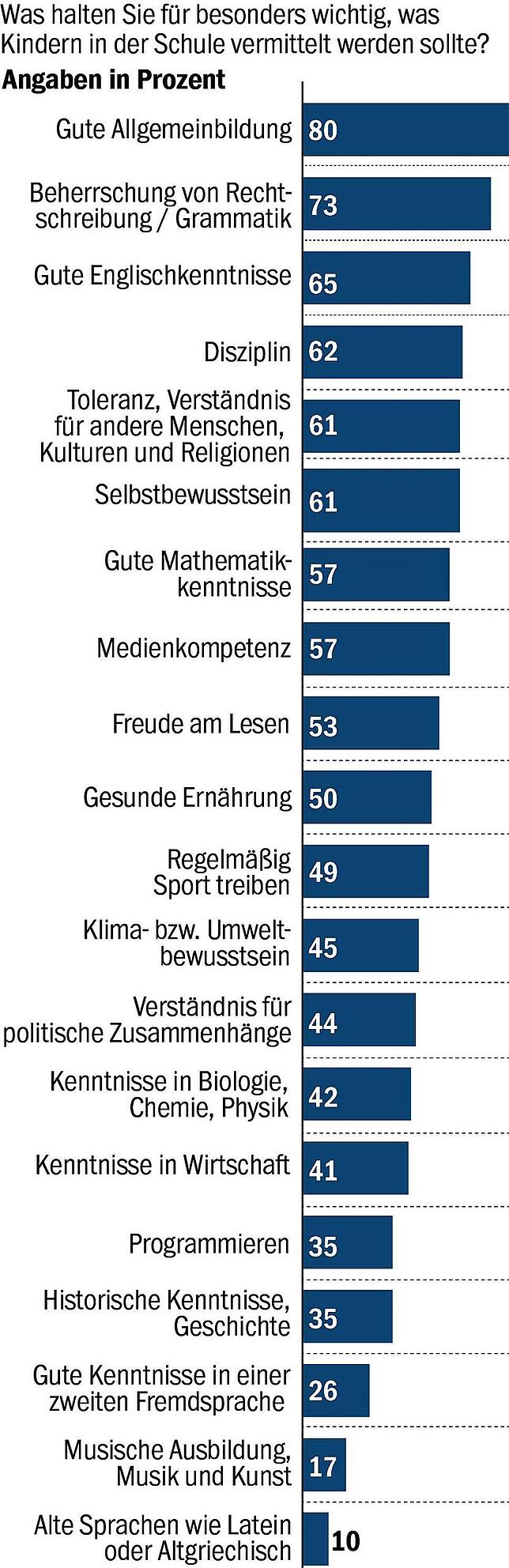

Was diese Werte außerdem zeigen: Die Menschen erwarten, dass die Institution Schule immer mehr Erziehungsaufgaben übernimmt, die früher klar im Elternhaus verortet waren. Aus der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule ist eine einseitige Erwartungshaltung geworden.

Disziplin und Pünktlichkeit, sich in eine Gruppe einfügen, Schulsachen in Ordnung halten – all das und noch mehr soll Schule, sollen Lehrkräfte den Schülern heute noch zusätzlich zu Unterrichtsinhalten vermitteln.

Aufgaben, für die die wenigsten Pädagogen Rüstzeug erhalten. Schule soll Kindern und Jugendlichen Selbstvertrauen vermitteln und Toleranz und damit Werte, die eigentlich schon von klein auf am heimischen Frühstücks- oder Abendbrottisch eine Rolle spielen sollten. Selbst über gesunde Ernährung soll Schule laut BaWü-Check aufklären.

Was Wilhelm Busch nicht ahnte

Zugegeben: Dass der Mensch sich nicht nur in Rechnungssachen und beim Erlernen des ABC Mühe zu machen habe, sondern auch der Weisheit Lehren mit Vergnügen anzuhören habe, formulierte schon Wilhelm Busch als Bildungsziel. Dass die Nachfahren von Lehrer Lämpel allerdings mit gerichtlichen Klagen von Eltern überzogen werden, sollten deren Sprösslinge mit wenig Vergnügen bei der Sache sein und etwa die Bildungsziele verfehlen, hatte Busch wohl nicht auf dem Schirm.

Wobei „Schirm“, genauer gesagt Bildschirm oder Handydisplay, ein Stichwort ist, bei dem Wissenschaftler noch nachdrücklicher Engagement von der Schule verlangen, als es etwa die Eltern selbst tun: Es geht um Medienkompetenz und die Vermittlung von verantwortungsvollem Umgang mit dem Internet und den sozialen Netzwerken.

So auch Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, der schwerpunktmäßig die gesellschaftlichen Folgen von Medienwandel, Digitalisierung, Skandalisierung erforscht. Medienkompetenz müsste aus seiner Sicht im digitalen Zeitalter längst ein Schlüsselthema der Bildung sein und als Schulfach gelehrt werden.

„Man kann nicht jedes Problem, das in der Gesellschaft auftaucht, an die Schule delegieren, von ihr dann herrisch eine Lösung verlangen. Aber Fakt ist: Wir erleben eine Kommunikationsrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks. Wir erleben eine neue Macht der Desinformation. Nur 40 Minuten dauert es im Durchschnitt, bis ein junger Mensch nach der Installation der TikTok-App das erste Mal russische Propaganda zu sehen bekommt“, bewertet Pörksen im Gespräch dem SÜDKURIER dieses Ergebnis des BaWü-Checks. „Wir erleben eine neue Macht der Ablenkung, der Fragmentierung von Konzentration. Darauf muss man im geschützten Raum der Schule reagieren.“

Digitalpakt hält der Experte für gescheitert

An der Politik kritisiert er Pörksen dagegen „eine Neigung zur diffusen Floskelsprache, getragen von einem bloß modischen Plädoyer für mehr Medienkompetenz – bei gleichzeitiger Total-Unklarheit, was man eigentlich meint, will und machen sollte.“ Den Digitalpakt des Bundes hält Pörksen für gescheitert und im Ansatz für verfehlt. „Alle Schulen entwerfen eigene Konzepte, um sich um die knappen Mittel zu bewerben, man ist fixiert auf Medientechnologie und nicht auf publizistische Werte.“

In Sachen Medienkompetenz seien ohnehin alle Seiten gefordert. „Die Eltern selbst, die ja auch um den richtigen Umgang mit Information und Desinformation ringen, die Schüler, aber auch der Journalismus, der über die Regeln der eigenen Arbeit aufklären sollte im Bemühen, das Medienwissen in der Breite der Gesellschaft zu vergrößern“, so der Bildungs- und Medienforscher.

Seinen Lösungsvorschlag nennt er „die redaktionelle Gesellschaft“: „Der Grundgedanke: In den Maximen des guten Journalismus – Prüfe erst, publiziere später! Höre auch die andere Seite! Analysiere Deine Quellen! Orientiere Dich an Relevanz! – steckt ein Wertekorsett für die Allgemeinheit, für das öffentliche Sprechen“, erläutert der Hochschullehrer. „Heute muss sich jede und jeder die Fragen stellen, die in einer anderen Medienepoche nur für Journalisten bedeutsam waren: Was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information?“

Immerhin: Ein Teil der Schüler in Baden-Württemberg wird sich künftig intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Im vom Schuljahr 2025/26 an neu aufgesetzten G9 soll künftig das Fach Medienbildung mit Informatik und KI durchgängig von der fünften bis zur elften Klasse unterrichtet werden. Zumindest eine der im BaWü-Check von den Bürgern benannten bildungspolitischen Großbaustellen wird damit angegangen.