Die Pandemie zum Beispiel. Wie mit Neuinfektionen umgegangen werden soll, wird auf kommunaler Ebene organisiert. So leisten Kommunen neben vielen weiteren Aufgaben einen wesentlichen Beitrag, globale Herausforderungen zu meistern.

Eine Arbeit, die die Bürgerinnen und Bürger im Land schätzen, wie der BaWü-Check, eine Umfrage der Tageszeitungen im Südwesten mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zeigt. Mehr als die Hälfte der Befragten findet es demnach toll, wenn sich Menschen für ihre Gemeinde engagieren. Dass dieses Ansehen aber Grenzen hat, wissen Gemeinderäte wie Joachim Bach.

Bach ist seit 15 Jahren im Gremium in Meßkirch aktiv, er ist Fraktionschef der Freien Wähler im Ort. Kommunalpolitik, sagt er, werde im Alltag häufig nicht wahrgenommen. Es sei denn, es schlagen Themen auf, die als strittig gelten oder sonst aufmerksamkeitswirksam sind. „Da ist die Wahrnehmung plötzlich viel größer.“

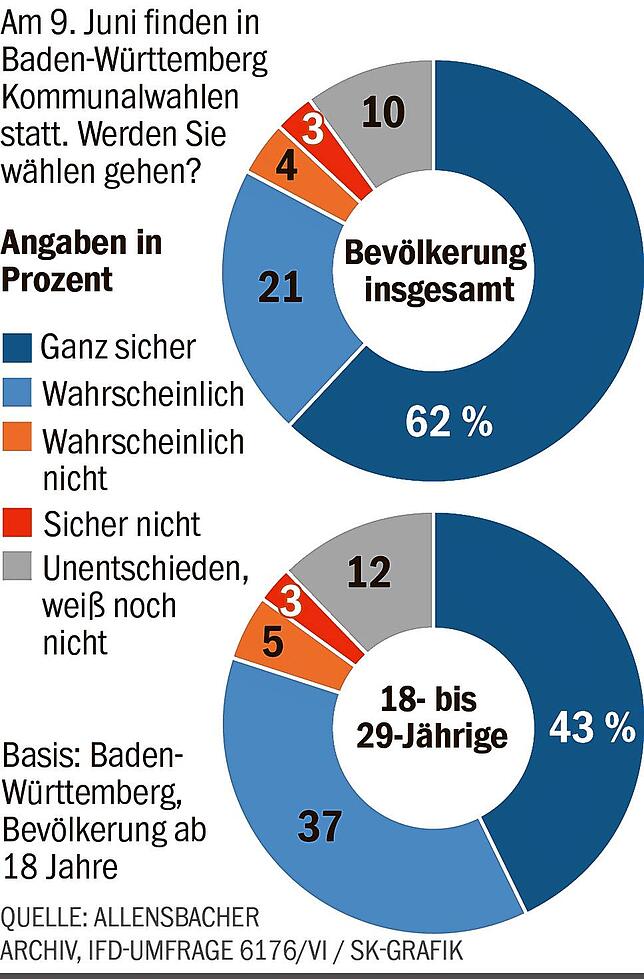

Tatsächlich, auch das legt die Allensbacher Umfrage nahe, verfolgt nur ein Teil der Menschen (39 Prozent) ausgeprägt, was direkt vor ihrer Haustür passiert. 45 Prozent interessieren sich begrenzt für das Geschehen in ihrer Kommune oder Stadt, die übrigen kaum oder gar nicht. Ein Urteil bilden können deshalb nur wenige.

Anlassbezogenes Interesse

Dass sich Bürger für lokale Geschehnisse generell nicht interessieren, glaubt Frank Brettschneider dagegen nicht. Der Kommunikationswissenschaftler und Wahlforscher von der Universität Stuttgart-Hohenheim geht wie Joachim Bach eher davon aus, dass kommunales Interesse anlassbezogen funktioniert. Wenn etwa der löchrige Bolzplatz saniert oder das Dach des Gemeindezentrums repariert werden muss. „Das heißt nicht, dass sich die Menschen prinzipiell nicht für Kommunalpolitik interessieren.“

Die Arbeit auf dieser Ebene ist vielfältig. Wo eine Kita gebaut wird, wie schnell eine Schule den Breitbandanschluss erhält, ob mehr Busse fahren sollen – das alles sind Fragen, die Tausende Stadt- und Gemeinderäte in 1100 Gemeinden und Städten des Landes diskutieren. Kommunen sind die Keimzellen der Demokratie. Das kleine politische Umfeld, in dem Menschen die demokratischen Regeln, das Finden von Lösungen einüben, meint Frank Brettschneider.

Großes Vertrauen

Das Vertrauen in Bürgermeister und Gemeinderäte ist jedenfalls groß, wie der Wahlforscher bestätigt. Das habe auch eine seiner Umfragen aus dem vergangenen Jahr ergeben, die die Ebene der Kommunen mit Land und Bund verglichen hat. Die Beobachtung teilt er mit lokalen Akteuren. Kommunalpolitik, das ist schließlich die Basis, deren Entscheidungen Bürger direkt betreffen.

Anna Hochmuth sagt dazu: „Die Menschen, die im Gemeinderat sitzen, sind im Leben vor Ort greifbar. Das sind Kollegen, Freunde, Nachbarn – mit denen kann man sich direkt austauschen, wenn einem in der Gemeinde irgendetwas auffallen sollte.“

Die 27-Jährige ist Fraktionsvorsitzende der Grünen in Friedrichshafen. Seit 2015 ist sie Mitglied der Partei, seit 2019 Mitglied des örtlichen Gemeinderats. Selbst die großen Themen würden lokal mitentschieden und umgesetzt, die Wärmewende etwa oder das Klimaschutzgesetz. „Diese unmittelbare Wirkung hat mir immer gefallen.“

Gleichzeitig ächzen Parteien und Wählervereinigungen darunter, Nachwuchs zu finden. Woran liegt das? Joachim Bach denkt: „Das Engagement der Menschen ist heute zielgerichteter auf ein Projekt.“ Es gebe durchaus Leute, die sich bei bestimmten Themen und Bürgerinitiativen einbringen. Langfristig an den Gemeinderat wolle sich aber kaum jemand binden.

Immer mehr Aufwand

Ein Umstand, der auch daran liegen könnte, dass die Arbeit häufig unterschätzt wird. Der Zeitaufwand – Gemeinderäte arbeiten ehrenamtlich – wird umfangreicher. Kandidaten müssen gewillt sein, sich Kenntnisse in vielen Bereichen anzueignen. Dazu kommt, dass einige Bürger durchaus Vorbehalte haben.

Ein Drittel ist der Ansicht, so der BaWü-Check, Lokalpolitiker würden vor allem ihre eigene Agenda verfolgen. Dass das Misstrauen insgesamt gewachsen ist, glaubt Frank Brettschneider aber nicht. Solche Stimmen, sagt er, seien heute durch soziale Netzwerke nur sichtbarer geworden.

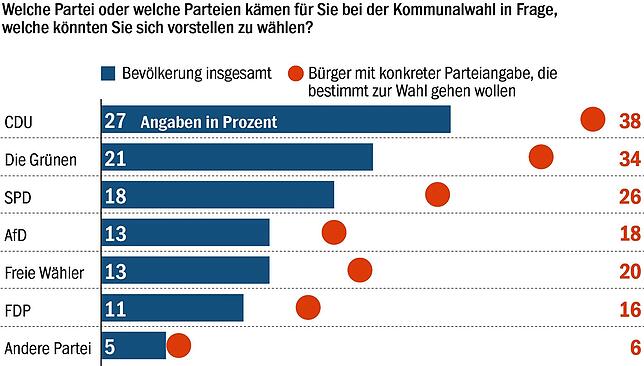

Trotzdem mag auch die erstarkte Rechte abschreckend wirken, die die kommunale Arbeit längst erreicht hat. „Die AfD heute ist anders als vor zehn Jahren, sie hat sich stark radikalisiert“, sagt Anna Hochmuth. Laut der Allensbacher Umfrage steht die Partei aktuell bei 13 Prozent.

Ob mit mehr zu rechnen ist, sei schwer zu sagen, meint Frank Brettschneider. Weil die Kommunalwahl parallel zur Europawahl stattfindet, geht der Wahlforscher eher davon aus, dass Wähler ihren Unmut über die Bundesregierung und das System bei Letzterer Raum geben würden. Dann wäre die Kommunalebene verschont.