Aufheulen, wieder und wieder, eine Minute lang. Wer im Grenzgebiet zur Schweiz lebt, kennt das durchdringende Geräusch. Jeden ersten Februar-Mittwoch heulen zwischen 13.30 und 14 Uhr aus der Nachbarschaft die Alarmsirenen. Es ist der jährliche Test aller circa 7200 Sirenen, die im Land noch im Einsatz sind.

Das jährliche Test-Geheul aus der Schweiz sorgt in den grenznahen Landkreisen – auch hier wird vorsorglich darauf hingewiesen – alljährlich für Fragezeichen: Braucht es das noch, erinnert es doch in unseren Gefilden allenfalls an düstere Kriegsfilme?

Die jüngste Unwetter-Katastrophe im Westen Deutschlands und vor allem die daran anschließenden Vorwürfe, die Bevölkerung sei nicht ausreichend schnell gewarnt worden und die Meldekette hätten versagt, werfen eine neue Frage auf: Werden Menschen in der Schweiz besser vor Gefahren gewarnt als in Deutschland?

Erfolgreicher Test-Alarm in der Schweiz, Panne beim deutschen Warntag

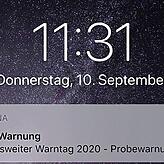

In diesem Jahr meldete das eidgenössische Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) nach dem Test: 98 Prozent der 5000 fest installierten und 2200 mobilen Anlagen, die für dünn besiedelte Gebiete genutzt werden, funktionierten einwandfrei, der Rest wurde repariert. Der erste deutsche Warntag fand im September 2020 statt. Er schlug fehl, wie das Innenministerium danach einräumte.

Unter anderem war es zu zeitlichen Verzögerungen bei den Hinweisen per App gekommen. Sirenen hörten viele nicht, weil es sie seit Ende des Kalten Kriegs schlicht immer weniger gibt.

Landesministerium weiß nicht, wie viele Sirenen es überhaupt noch gibt

Auch in Baden-Württemberg wurden „in den zurückliegenden Jahrzehnten vielerorts in den Kommunen Sirenen abgebaut“, erklärt Carsten Dehner, Sprecher des Landesinnenministeriums. Da die Gemeinden selbst für die Nutzung von Sirenen zuständig seien, könne das Ministerium nicht sagen, wie viele es überhaupt noch gebe.

Gleichwohl begrüße das Land die 88-Millionen-Euro-Förderung für den Aufbau und die Erneuerung von Sirenen, die der Bund schon vor der jüngsten Unwetter-Katastrophe bereitstellte, so Dehner weiter. „Grundsätzlich sind Sirenen nach wie vor ein etabliertes Warnmittel mit Weckeffekt.“ Sie zu nutzen sei „Teil eines Warnmixes“, zu dem auch Apps, Radio, Fernsehen oder Onlineplattformen zählten.

Welche Dienste und Medien zur Warnung bieten deutsche Behörden an?

Schweiz hat Sirenen weiterentwickelt statt abgeschafft

Die Schweiz ist nie von der Sirene als Warnsystem abgekommen. Der einzige Unterschied zu früher: Alle 5000 stationären Sirenen funktionieren jetzt elektronisch und nicht mehr per Pressluft. Sie können damit ferngesteuert werden, das zentrale Alarmierungssystem Polyvert wurde laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) zwischen 2009 und 2015 entwickelt und nach und nach eingeführt.

Das traditionelle Sirenen-Warnen ersetzt in der Schweiz nicht etwa digitale Alarmsysteme wie die in Deutschland gängige Nina-App. Sie ergänzen sie.

So warnt die Schweiz ihre Einwohner bei Gefahr

Eine Sprecherin des BABS erklärt das konkrete Vorgehen im Gefahrenfall: Nachdem eine lokale Behörde eine solche erkenne, löse die Einsatzzentrale der jeweiligen Kantonspolizei via Polyvalert die Alarmierung aus. Die Kantonsbehörde sei später auch wieder für die Aufhebung zuständig. Der Kanton bleibe so lange selbst am Ruder, bis er bei Nachbarkantonen oder dem Bund Unterstützung beantrage. Letzter könne – ebenfalls auf Antrag – die Führung nach einem schwerwiegenden Naturereignis übernehmen. Dies gilt laut BABS auch bei Hochwassern nach Unwettern oder Starkregen.

Neben den Sirenen werden die Gefahrenmeldung über öffentlich-rechtliche Radiosender, per Internet (www.alert.swiss) und über die Alertswiss-App an die Menschen im Land übermittelt. Nach den starken Hochwassern 2005 besteht für TV- und Radio-Sender bei einer der zwei höchsten Stufen durch Naturgefahren (groß und sehr groß) die gesetzliche Verbreitungspflicht.

Ergänzt werde die Informationskette bei Bedarf durch eine Benachrichtigung über Partnerkanäle wie die App des Schweizer Wetterdienstes Meteo Swiss, Twitter und die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Warum die Schweiz den Alarm via SMS nicht nutzt

Verzichtet wird in der Schweiz auf die Alarmierung per SMS. Das sogenannte Cell Broadcast ist laut BABS gemeinsam mit drei Mobilfunkanbietern „intensiv untersucht“ worden. 2015 wurde beschlossen, die Technik vorerst nicht einzusetzen. Als Grund nennt eine Behördensprecherin unter anderem eine damals beschränkte Zeichenanzahl und teilweise Probleme beim Empfang auf manchen Smartphones oder Tablets. Eine mögliche Einführung in der Zukunft schließe das BABS nicht aus.

Die aktuelle Bundesregierung will das bereits jetzt und in Baden-Württemberg findet man „gut, dass Horst Seehofer die Bevölkerung bei Hochwasser und anderen Gefahren künftig auch per SMS warnen will“, erklärt Carsten Dehner, Sprecher des Innenministeriums im Land. Es sei aber schließlich Sache des Bundes, die Mobilfunkanbieter gesetzlich zu verpflichten, ihre Kunden via SMS zu informieren.