Jahrhunderthochwasser. Die meisten Menschen kennen diesen Begriff nur aus den Medien, wenn von der Oderflut 2002 oder dem schrecklichen Hochwasser jetzt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Rede ist. Welche zerstörerische Kraft selbst kleine Bäche unter bestimmten Umständen entwickeln können, zeigte sich jüngst aber auch in Grimmelshofen im Landkreis Waldshut. In Baden-Württemberg sollen Hochwassergefahrenkarten helfen, die Überschwemmungsgefahr, die von Gewässern ausgeht, zu erkennen und durch entsprechende Gegenmaßnahmen zu verringern. Wir haben darüber mit fünf Menschen über fünf der vielen Überflutungsflächen im Landkreis gesprochen.

„Wir haben die ältesten Einwohner befragt. Keiner von Ihnen kann sich an Hochwasser in jenem Teil des Ortes erinnern.“ Noch eine Woche später ist im Gespräch mit dem Stühlinger Feuerwehrkommandanten Gerhard Pfeifer (61) zu spüren, dass selbst für einen altgedienten Feuerwehrmann wie ihn der Einsatz am 15. Juli etwas Besonderes war. Nach starken Regenfällen war um 18.18 Uhr Alarm ausgelöst worden. Hochwasser im kleinen Stadtteil Grimmelshofen. Doch nicht die Wutach war über die Ufer getreten, sondern der vergleichsweise winzige Mühlebach. Über die B 314 strömten plötzlich Wassermassen in den Ort. Straßen und Gärten wurden überflutet, Keller und Garagen liefen voll, Gebäude und Fahrzeuge wurden beschädigt. Die an mehreren Stellen unterspülte B 314 blieb über eine Woche lang bis zum gestrigen Freitag gesperrt. „Das waren Unmengen an Wasser, die der kleine Bach unmöglich fassen konnte“, sagt Pfeifer.

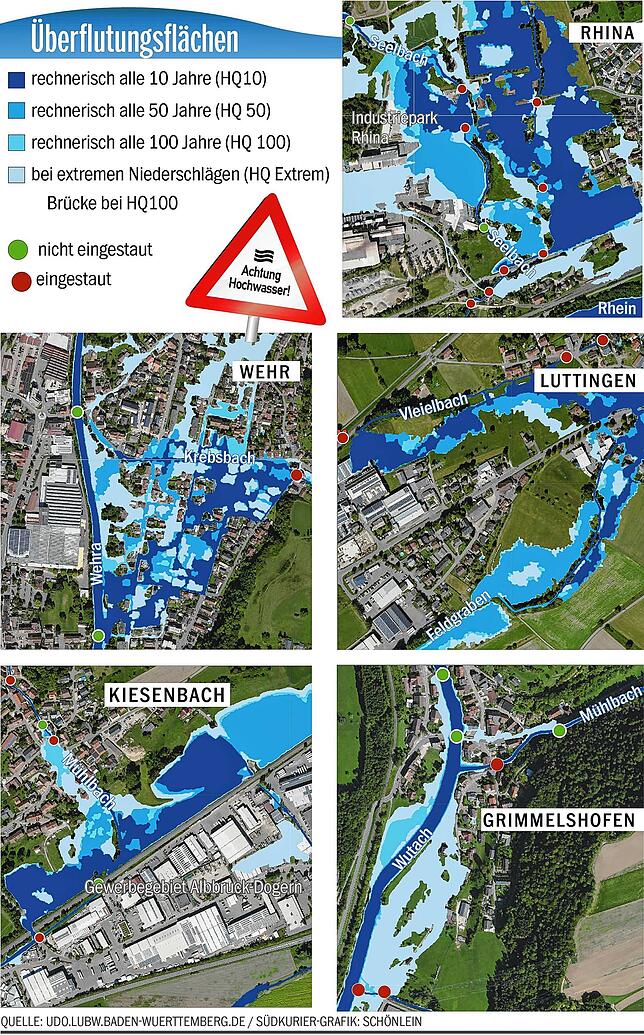

Der Lauf des Wassers bei der Überschwemmung vom 15. Juli ist auf der Hochwassergefahrenkarte des Landes ziemlich genau gezeichnet. Als „Überflutungsfläche HQ-Extrem“ ist jener hellblaue Bereich markiert, der sich auf der Gefahrenkarte vom Ortseingang entlang der Durchgangsstraße zur Wutach hinzieht. „HQ-Extrem“ steht für ein seltenes Hochwasserereignis, das statistisch nur weit mehr als 100 Jahre einmal auftritt.

Normalerweise muss die Feuerwehr Stühlingen zu Unfällen, Bränden oder wegen Ölspuren ausrücken. Auch vollgelaufene Keller müssen immer wieder mal ausgepumpt werden. Doch Hochwassereinsätze sind eher selten. Pfeifer hat 15 Jahre eine Feuerwehrabteilung geführt, war fünf Jahre stellvertretender und ist seit drei Jahren erster Feuerwehrkommandant in Stühlingen. Er kann sich aber nicht erinnern, dass unter den vielen Kursen und Seminaren, die er beim Landesfeuerwehrverband absolviert hat, auch ein Hochwasserlehrgang war. Die Hochwassergefahrenkarte habe bisher für seine Arbeit als Feuerwehrkommandant keine Rolle gespielt, sagt Pfeifer. Sie sei auch kein Werkzeug für konkrete Einsätze. „Aber für die Aufstellung eines Katastropheneinsatzplans enthält sie sicherlich wichtige Informationen.“

Ulrich Krieger hat schon lange mit der Hochwassergefahrenkarte zu tun. Seit 2009 bereits ist der 38-Jährige Bürgermeister in Laufenburg. Als das Land 2015 die erste Version der Karte veröffentlichte, waren darin im Stadtteil Luttingen auch Areale im Gewann Rosacker als Überflutungsflächen verzeichnet, die die Stadt für ein Baugebiet vorgesehen hat. Bis heute wurde dort kein einziges neues Haus gebaut.

„Bei der erstmaligen Erstellung der Hochwassergefahrenkarte für den Bereich Luttingen wurden wichtige Parameter nicht berücksichtigt“, kritisiert Krieger. Als Beispiele nennt er die für ein mögliches Hochwasser im Vleielbach drosselnde Wirkung der Hochsaler Wuhr oder der nördlich liegenden Bahnstrecke. Die Stadt habe eigene Plausibilitätsprüfungen veranlasst und diese dem Land zur Verfügung gestellt. Dieses habe bei der laufenden Fortschreibung der Gefahrenkarte viele der von der Stadt dargelegten Erkenntnisse übernommen. Krieger: „Die Stellungnahmen der Stadt haben deshalb dazu geführt, dass die Hochwassergefahrenkarte für den Bereich Luttingen nun geändert und angepasst wurde.“ Zahlreiche Überschwemmungsflächen seien gestrichen oder die Gefahren herabgestuft worden. An diese neue Situation könne der Bebauungsplan jetzt angepasst werden. Die Stadt habe die betroffenen Grundstückseigentümer dieser Tage darüber informiert.

Bisher sei in Laufenburg noch nicht vorgekommen, dass ein Grundstück wegen der Einstufung in der Gefahrenkarte nicht habe bebaut werden können, sagt Bürgermeister Krieger. Bauherr, Stadt und die anderen beteiligten Behörden wie Baurechts- und Wasserwirtschaftsamt hätten immer das Gespräch miteinander gesucht, um Bauvorhaben realisieren können. In einzelnen Fällen habe es gegenüber der ursprünglichen Planung Änderungen gegeben, beispielsweise seien Versickerungsmulden angelegt worden. Aufgrund der Einstufung als Überflutungsgebiet hätten Hauseigentümer manchmal Probleme, eine Elementarversicherung gegen Schäden durch Hochwasser oder Starkregen abschließen zu können, weiß Krieger. Doch könnten die Eigentümer hier durch relativ simple Maßnahmen wie das wasserdichte Verschließen von Oberlichtern, das Vorhalten von Sandsäcken an Kellerabgängen oder das Anbringen von Schienen an Terrassentüren, um dort im Notfall Holzbretter anbringen zu können, viel selbst erreichen. Die Stadt habe die Grundstückseigentümer darüber informiert.

1912 wurden auf einer feuchten, unproduktiven Wiese westlich des Seelbachs zwischen Murg und dem Laufenburger Stadtteil Rhina ein kleines Fabrikgebäude mit Verwaltungstrakt errichtet. Ein Jahr später gründete hier 1913 die AEG-Tochter Elektrochemische Werke Bitterfeld mit dem Ferrowerk Rhina Laufenburgs ersten modernen Industriebetrieb. Aus dem Ferrowerk ist heute der MTM Industriepark geworden. In ihm produzieren mit zusammen rund 300 Mitarbeitern die Firmen Imerys und Taniobis Industriepulver. Bei allem Wandel fließt der Seelbach auch nach fast 110 Jahren immer noch an der Industrieanlage vorbei und überschwemmt die Rhinemer Feuchtwiesen. Auf der Hochwassergefahrenkarte zeigen die die großen dunkelblauen Flächen an, die für etwa zehnjährig wiederkehrende Überschwemmungen stehen. Ein extremes Hochwasser könnte sogar die Industrieanlagen erreichen.

Mit der Problematik befasst sich bei Taniobis Robert Schimpf (58). Seit Februar ist er Leiter Umwelt- und Arbeitsschutz im Laufenburger Werk des Unternehmens. „Die Gefahr wird im aktuellen Sicherheitsbericht des Werks dezidiert betrachtet bis hin zum 100 jährlichen Hochwasser – aber nicht darüber hinaus – und begründet als beherrschbar bewertet“, sagt Schimpf. Im Sicherheitsbericht seien Maßnahmen zur Beherrschung eines Hochwasserereignisses beschrieben, sie seien auch in aktuelle Notfallpläne eingearbeitet.

Schwer vorhersehbar sei allerdings, was geschehe, wenn die Wasserstände die für ein hundertjährliches Hochwasser prognostizierten Marken überstiegen, sagt Schimpf. Die Auswirkungen auf die Produktionsanlagen seien schwer voraussehbar, höchstwahrscheinlich aber überschaubar. Für wesentlich folgenreicher für den Betrieb hält er die indirekten Auswirkungen: „Eine in Mitleidenschaft gezogene, externe Infrastruktur wie Strom-, Erdgas- und Trinkwasserversorgung sowie Abwasser- und Abfallentsorgung und zerstörte Verkehrswege könnten den Betrieb zum absoluten Stillstand bringen.“ Schimpf hält es für möglich, dass aufgrund der Erfahrungen jetzt in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz die Hochwassergefahrenkarten hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen überarbeitet werden müssen.

Felix Mulflur lebt mit seiner Familie im Wehrer Stadtquartier Breitmatt. Vor 18 Jahren bezog der heute 63-jährige Bauingenieur sein ehemaliges Elternhaus. Er wohnt gerne hier – obwohl das Gebäude wie viele umliegende andere auch mitten in einem auf der Hochwassergefahrenkarte verzeichneten Überflutungsgebiet liegt. Als das Haus errichtet wurde, seien Überschwemmungen kein Thema gewesen, sagt Mulflur. Er hat auf der Breitmatt bisher auch keine Erfahrung mit Hochwassern sammeln müssen. „Grundsätzlich kann ich es nicht ausschließen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, und ich bin auch nicht beunruhigt deswegen“, sagt er über die Gefahr eines Hochwassers.

Dass sein Haus auf einer Überflutungsfläche steht, hat Felix Mulflur vor fünf oder sechs Jahren aus der Zeitung erfahren, als dort über die Hochwassergefahrenkarte Wehr berichtet wurde. Als Hausbesitzer freut er sich nicht über die Einordnung seiner Immobilie: „Ich sehe eher einen Nachteil. Durch die Ausweisung sind beispielsweise Bauaktivitäten in unserem Gebiet nicht möglich, beziehungsweise es ist schwierig eine Genehmigung dafür zu bekommen. Es steht an unserem Haus zwar nichts an, aber ein Anbau oder ähnlich wäre schwierig durchzuführen.“ Mulflur hat sich die Karte online angesehen. Von ihrer Aussagekraft hält er nicht viel: „Ich gehe davon aus, dass diese Karten am Schreibtisch anhand von topografischen Karten entstanden sind. Dabei hat man versäumt das auf die Realität zu überprüfen. Man hätte den Krebsbach vor Ort berechnen können und ich schätze, dass die Ausweisung dann anders ausgesehen hätte.“

Solche Vorbehalte kennt Petra Gritsch nur zu gut. Seit 1998 ist die 52-Jährige im Landkreis Waldshut für Wasserwirtschaft zuständig. Nicht nur bei manchen Privatpersonen, sondern oft auch bei manchen Gemeinden genieße der Hochwasserschutz keine sehr hohe Priorität: „Tendenziell gilt wohl, dass das Hochwassergedächtnis eher kurz ist. Werden nicht zeitnah zu abgelaufenen, schadhaften Ereignissen konkrete Schritte und Maßnahmen ergriffen, bleiben diese in der Fülle der anderen kommunalen Aufgaben häufig auf der Strecke – bis zum nächsten Schadensereignis.“ Doch es gebe auch Kommunen, die sich schon länger intensiv dem Thema gewidmet und auch Maßnahmen umgesetzt hätten: „Zum Teil wurden auch gezielt Alarm- und Einsatzpläne für Hochwasserereignisse entsprechend der Landesempfehlungen aufgestellt, die ein gezieltes und schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte im Ereignisfall sicher- und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr darstellen sollen.“

Hochwasser- und Starkregenereignisse seien nicht neu, träten aber in extremerem Maß und häufiger auf, so Gritsch. Daran seien neben vielen anderen Faktoren Städtebauplaner und Gemeinden nicht ganz unschuldig, denn immer mehr Flächen würden versiegelt – auch Flächen, die gar nicht versiegelt werden dürften: „Trotz des grundsätzlichen Bauverbots in Überschwemmungsgebieten werden diese über die Ausnahmeregelung regelmäßig in Anspruch genommen. Die Möglichkeiten zusätzlichen Rückhalt in der Fläche zu schaffen und hierfür die geeigneten Flächen zu schützen, werden kaum beziehungsweise noch zu wenig genutzt.“ Südlich des Albbrucker Ortsteils Kiesenbach zum Beispiel gebe es noch eine solche Rückhaltefläche, wie der Blick auf die Hochwassergefahrenkarte zeige: „Die Grundstücke nördlich der Bahn sind großflächig überflutet. Der Bahndamm fungiert hier faktisch als Rückhaltedamm. Die Überflutung der Flächen entschärft die Verhältnisse unterhalb. Schon deshalb sollten diese unbebaut erhalten bleiben.“

Das könnte Sie auch interessieren:

- Wie die Helfer vom Hochrhein die Katastrophe vor Ort erleben.

- Björn Griener aus Öflingen leistet mit seinem Saugspülwagen Hilfe.

- Alles Wichtige zum Unwetter am Hochrhein und im Südschwarzwald

- Innerhalb von 10 Minuten stand das ganze Dorf unter Wasser

- Landwirte vom Hochrhein spenden Heu