Die frühere Mülldeponie Friedrichshafen-Weiherberg ist heute ein „Entsorgungszentrum“. Das klingt zeitgemäßer, zumal die Anlage in einem Grüngürtel liegt. Am Wanderparkplatz startet ein Naturlehrpfad, dahinter verkündet eine Blechtafel die Öffnungszeiten. Lkw bringen Abfälle, Pkw-Fahrer laden Grünschnitt aus. Gelbe Wanderweg-Pfeile weisen in drei Richtungen.

Bernd Caesar (77) und Gunar Seitz (65) stellen den Wagen ab und schnallen sich einen Rucksack um – zu einer Wanderung zurück in die Geschichte, die hier mitten im Zweiten Weltkrieg begann, der heute vor 80 Jahren endete.

Niemand kann mehr von der Geschichte dieses Orts erzählen, Zeitzeugen sind alle tot. In diesem Fall waren es etwa Techniker des „Vorwerks Raderach“, wie im Nazi-Jargon das riesige Gelände hieß. Hitlers Raketenbauer testeten hier das Triebwerk des „Aggregat 4“, bekannt als „Wunderwaffe V2“.

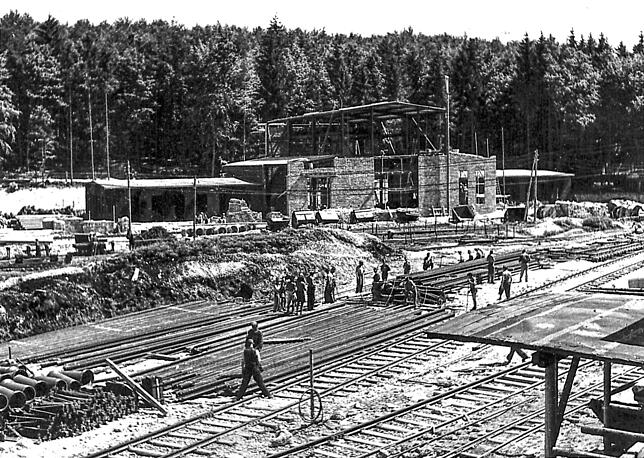

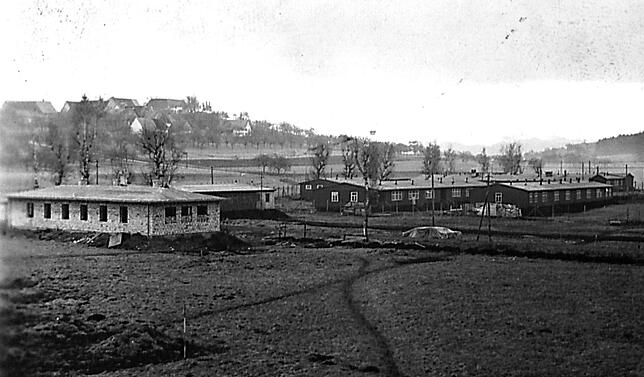

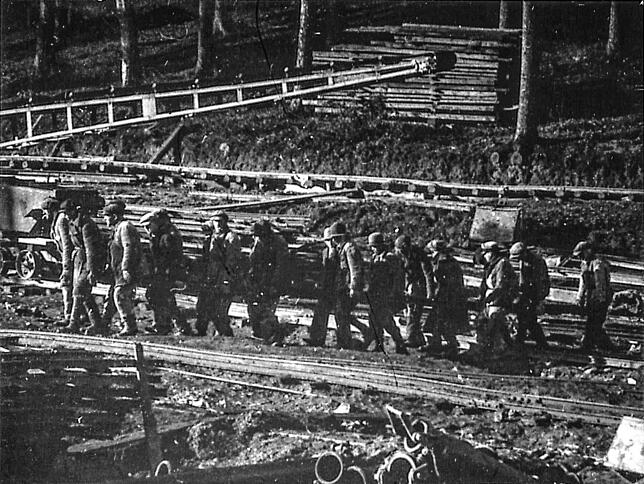

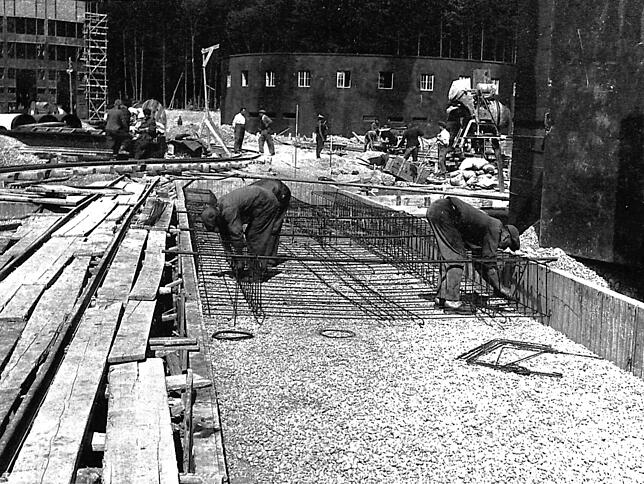

Zeitzeugen waren auch jene 417 Männer aus ganz Europa, die hier drei turmhohe Prüfstände errichteten, ein Sauerstoff-Werk bauten, das den Treibstoff lieferte, ein Transformatorenhaus hochzogen, das den Strom einspeiste und die ihre Wohnbaracken zimmerten, die in einer Niederung lagen, über der heute Sumpfgras wächst. Auch von ihnen lebt keiner mehr.

Erinnerungsarbeiter wie Bernd Caesar kämpfen heute gegen das Vergessen. Die Namen der Arbeiter von Raderach kennt er alle. Sie stammen aus den Arolsen Archives, die inzwischen öffentlich zugängliche Sammlung von Daten der NS-Opfer und Verfolgten.

„Diesen Männern ging es zunächst im Grunde ganz gut“, sagt Caesar, der sich im Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern (AHK) engagiert und bei Dornier in Friedrichshafen Ingenieur gewesen ist. „Sie bekamen Lohn, hatten eine Kranken- und Rentenversicherung.“ Aber dabei sollte es nicht bleiben.

Vom Fahrweg geht es in den Laubwald. Ein Trampelpfad führt durchs Totholz, niedriges Geäst wird zur Seite gedrückt. Im Ausfallschritt setzt Caesar über eine bemooste Betonrinne. „Ein Kabelkanal.“ Dann steht er vor einer Trümmerwand aus Beton. Ein Opfer des Dynamits, mit dem die französische Armee das Transformatorenhaus im April 1948 gesprengt hat. Es ist nicht das Einzige. Auf Steinwurfweite hebt sich ein Dutzend Brocken aus dem Waldboden.

Caesar zeigt einen Lageplan. Zwischen Raderach und Mülldeponie verteilen sich die Anlagen des Testgeländes, das die Männer zunächst als bezahlte Fremdarbeiter, dann als KZ-Häftlinge anlegten, nachdem Reichsführer SS Heinrich Himmler sie im Oktober 1943 per Federstrich zu „Schutzhäftlingen“ erklärt hatte. Der Beginn ihrer Tortur.

Die Knochenarbeit für die V2 brachte die Männer aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Griechenland und Russland nach Beginn der britischen Bombenangriffe auf Raderach in das KZ-Dora-Mittelbau im Harz, wo sie Stollen graben und „Wunderwaffen“ bauen sollten. „Viele starben unter den brutalen Bedingungen in wenigen Monaten“, sagt Bernd Caesar.

Wenn im Wald bis zum Tag des offenen Denkmals am 14. September der Erinnerungspfad „Rundweg gegen das Vergessen“ mit Info-Tafeln angelegt wird, dann nicht, um über die Finessen der Nazi-Raketentechnik zu informieren. Gunar Seitz, freier Künstler, Träger des Bodensee-Kulturpreis 2022 und im AHK aktiv, wird die 16 Tafeln gestalten. „Die werden wir an einem fünf Kilometer langen Weg aufstellen, der zu markanten Erinnerungspunkten führt“, sagt Seitz. Die Wanderer werden die Ruinen des Nazi-Größenwahns sehen. Wo keiner mehr erzählen kann, berichten die Relikte.

Wenn Zeitzeugen fehlen, setzt die Geschichtsarbeit ein, beginnt die Suche nach Dokumenten, Fotos und Resten im Boden. Südlich der Deponie könnte eine kleine Gedenkstätte entstehen, „mit einem Würfel, der die Namen aller damals eingesetzten Arbeiter verzeichnet“, sagt Gunar Seitz.

Namen auf langen Liste wie Lucien Bagnier, Andrius von Eck, Johan Fryns oder Jean Melard. Ein Ausgangsort für Schülerprojekte und ein Denkanstoß: Für eine noch immer fehlende wissenschaftliche Aufarbeitung des Rüstungs-Hotspots Friedrichshafen in der NS-Zeit.