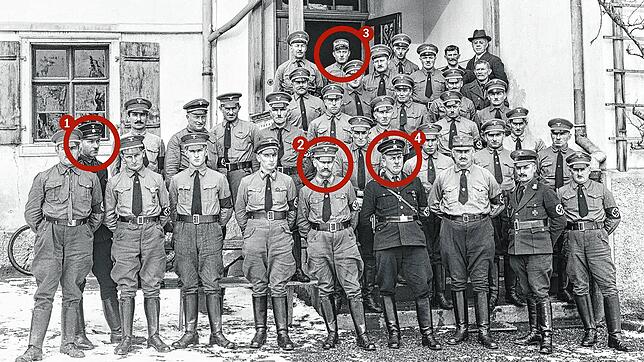

Herr Proske, der Nationalsozialismus wird meistens nur mit Adolf Hitler, Joseph Goebbels und Hermann Göring in Verbindung gebracht. Sie blicken dagegen auf eine Gruppe regionaler Funktionsträger, die NSDAP-Kreisleiter. Standen die mit den Landräten und Bürgermeistern auf Augenhöhe?

Ja, und das war gewollt. Es gehörte zu den Herrschaftsprinzipien im NS-Staat, dass man zwei Personen mit etwa gleichen Aufgaben betraute, um zu sehen, wer die bessere Durchsetzungskraft besitzt. Es kam zur Konkurrenz zwischen NSDAP-Kreisleitern und Landräten oder Bürgermeistern. Manchmal war jemand Bürgermeister und Kreisleiter gleichzeitig, wie in Ellwangen Adolf Kölle oder in Lörrach Reinhard Boos. Das blieb aber die Ausnahme, weil es das Prinzip der Kontrolle durch Machtkonkurrenz außer Kraft setzte.

Was musste ein Kreisleiter für das Amt mitbringen?

Grundsätzlich die Fähigkeiten, die man von Verwaltungsbeamten erwartet. Dazu aber gab es viel Kameraderie und quasi politische Gründe für eine Ernennung, etwa dass jemand als Uraltmitglied der NSDAP einfach „dran war“. Man brauchte Beziehungen ins Führerhauptquartier, denn von dort aus wurden die Ernennungen veranlasst.

Welchen sozialen Hintergrund hatten diese Männer?

Der Anteil an Leuten aus dem Bürgertum war in der angeblichen Arbeiterpartei NSDAP überproportional hoch. Aber natürlich gab es auch Aufsteiger, die scheinbar aus dem Nichts zu großer Macht gelangten und dann aus gutem Grund zu 150 Prozent im Sinne der NS-Ideologie funktionierten. Interessant ist auch, dass viele Kreisleiter erst um die 30 Jahre alt waren und gerne in die Lokalprominenz einheirateten . . .

Wie und von wem wurden diese Amtsträger bezahlt?

Die NSDAP arbeitete oft darauf hin, dass Beamte in diese Stelle hineingeholt werden, die dann in ihrem Amt freigestellt wurden, aber ihren Sold weiter erhielten. So musste die Partei das Gehalt nicht zahlen. Aber staatliche Stellen haben sich gegen den Trick durchaus gewehrt. Die Besoldung der Kreisleiter entsprach in etwa der eines Landrats oder eines OB. Rein theoretisch konnte man vom Hilfsarbeiter ohne die Karriereleiter hinaufsteigen zu müssen in eine Stelle des höheren Dienstes gelangen. Mancher „verdiente alte Kämpfer“ aus den 20er-Jahren war arbeitslos und machte so Karriere.

Welche Erwartungen knüpfte die Partei an die Kreisleiter?

Sie sollten ihren Verantwortungsbereich mit dem Geist des Nationalsozialismus durchdringen. Wie einer das schaffte, war seinen Fähigkeiten überlassen. Deswegen gab es auch Versager, bei denen nichts passierte, die aber nicht immer ausgewechselt wurden. Das hing von machtpolitischen Konstellationen und der Vernetzung ab, von guten Kontakten nach oben.

Unfähigkeit wurde nicht immer als Manko empfunden, sondern gelegentlich auch als Vorteil. Ein starker OB wie Carl Neinhaus in Heidelberg zum Beispiel war interessiert daran, mit einem Kreisleiter wie Wilhelm Seiler zu arbeiten, der immer Befehlsempfänger blieb.

Es ist vielen dieser NS-Chargen gelungen, nach 1945 straffrei auszugehen und unbehelligt weiterzuleben. Hat das etwas mit der lokalen oder regionalen Verwurzelung zu tun?

Natürlich war das so. Oft sind Verbrechen nicht als solche wahrgenommen worden, gerade dann, wenn man „sich kannte“. Dennoch haben diese Männer meistens kaum verheimlicht, dass „etwas war“ in ihrer Vergangenheit und haben das offen vor sich her getragen.

Wen haben Sie im Auge?

Ich denke an frühere Kreisleiter oder Mandatsträger, die nach dem Krieg erneut als Bürgermeister oder Abgeordnete im Bundestag tätig gewesen sind wie Landes- und Kreisbauernführer Vinzenz Stehle als späterer Bürgermeister im hohenzollerischen Bittelbronn. Der erste ehemalige NSDAP-Kreisleiter, der 1953 – 1962 für die CSU im Bundestag saß, war Philipp Meyer, 1939 – 1945 Kreisleiter von Donauwörth in Bayern.

Ich kenne allerdings auch den Fall eines evangelisch-lutherischen Pastors in Oberfranken, der keine Anstellung fand, deshalb Angestellter und Dolmetscher beim Sicherheitsdienst SD im Generalgouvernement im heutigen Polen wurde und dabei immer wusste, was man von ihm erwartete.

Dieser Massenmörder wurde später mit falschem Namen Vorsitzender einer örtlichen Arbeiterwohlfahrt und langjähriger Kreis- und Bezirksrat für die SPD. Das war völlig unbekannt, und hier wollte man es aufgrund einer gelungenen Integration eben nicht genauer wissen. Das alles wird nur deswegen jetzt öffentlich, weil sein Sohn darüber im kommenden Band 20 unserer Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ schreiben wird.

Und weil in den 50er Jahren niemand nach biografischen Details aus der NS-Zeit interessiert war?

Genau. Nach dem Abzug der alliierten Militärgouverneure flaute das Interesse an den Spruchkammerverfahren ab. Die Kammern haben in der Regel nur noch Gefälligkeitsurteile gefällt. Erst die Ulmer Einsatzgruppenprozesse 1958 und die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt ab 1961 haben ein neues Interesse an den NS-Tätern geweckt. Aber hier bezog man sich meist auf die höherrangigen NS-Täter und tat so, als habe der kleine Funktionsträger keine Schuld auf sich geladen.

Sie wurden quasi still begnadigt . . .

Ja. Daher ist es mir wichtig, dass wir diese Leute im Nachhinein nicht davonkommen lassen, sondern ihre Namen nennen und mit unserer Buchreihe Öffentlichkeit schaffen. Ich gehe davon aus, dass mindestens eine Million Deutsche davon betroffen sind. Die Zahl der Menschen, die die Nazi-Schuld auf sich geladen haben, ist deutlich größer als das im öffentlichen Bewusstsein bekannt ist.

Müssen wir den NS-Funktionsträgern auf der Ebene der Städte und Gemeinden im Hinblick auf den Rechtspopulismus mehr Aufmerksamkeit schenken?

Auf jeden Fall. Der Nationalsozialismus war deswegen so stark und gefestigt, weil er in allen Ebenen und Poren der Gesellschaft tief verankert war. Wer sich damit befasst, stellt fast immer fest, dass es auch in der eigenen Straße, der eigenen Familie Nazis gab. Wenn man das begreift, dann ist man auf dem richtigen Weg. Der heutige Rechtsextremismus kommt nicht aus dem Nichts . . .

Würde es sich immer noch lohnen, die Benennung nach Straßen, Plätzen nach Namen von Nazis zu überprüfen und Ehrenbürgerlisten durchzugehen?

Selbstverständlich. Da warten noch immer Aufgaben. Erst vor zwei Jahren wurde Carl Neinhaus in Heidelberg das Ehrengrab aberkannt. Er war Oberbürgermeister in Heidelberg von 1929 bis 1945, 1933 der NSDAP und der SS als förderndes Mitglied beigetreten. Von 1950 bis 1960 saß er für die CDU im Landtag, ab 1952 als Landtagspräsident. Von 1952 bis 1958 war er ein zweites Mal OB in Heidelberg.

Zu begrüßen ist auch, dass Konstanz 2019 die Ehrenbürgerschaften für den Freiburger Bischof Conrad Gröber, den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und den OB Franz Knapp aberkannt hat.

Die Gröber-Straße wurde umbenannt, nachdem Gröbers Jahre dauernde Liaison mit einer jüdischen Frau – die er dann diffamiert hat – bekannt wurde. Für sie gibt es heute in Konstanz einen Stolperstein. Ich erwarte, dass man weitere solche Fälle aufdecken wird – vermutlich wird uns das noch jahrzehntelang beschäftigen.

Buchtipp: In seinem neuen Nachschlagewerk „Lexikon der kleinen Hitler“ versammelt Wolfgang Proske alle NSDAP-Kreisleiter in Baden, Württemberg-Hohenzollern und dem Elsass geordnet in kurzen Porträts.

Der Band ist auch für Schüler, Studenten und interessierte Laien gedacht. Er ist im Kugelberg-Verlag erschienen, hat 145 Seiten und kostet 21,99 Euro.