Der fehlende Fingernagel an der Hand einer jungen Frau. Ein Brief mit einer Lüge, die eine Frau im falschen Glauben sterben lässt. Ein junger Mann, der mit 21 Jahren schweigend den Galgen erwartet, weil er eine Deutsche liebte. Es sind Details, die in unserer Erinnerung Menschen ein Gesicht geben, noch bevor wir ihre Fotos sehen. Auch über ihren Tod hinaus.

Tatjana Muchina war 23, Stanislaw Jozwik 22 Jahre alt, als sie sterben mussten. Zwei Opfer des Nationalsozialismus. Keiner würde sie kennen, wenn Klaus Laufer nicht in jahrzehntelanger Arbeit ihre Namen und Wege aus dem Dunkel der Geschichte gekratzt hätte.

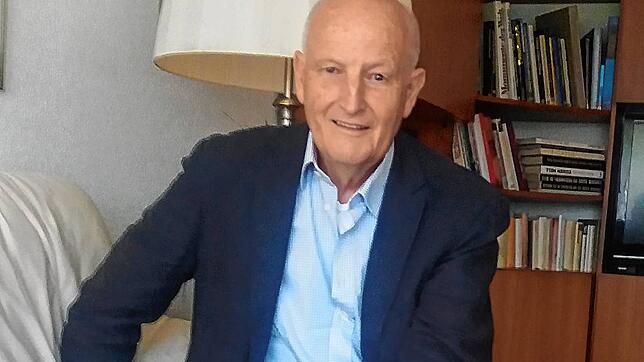

Klaus Laufer ist kein Wissenschaftler. Er hat nicht studiert, war in keiner Partei. 1955 trat der damals 14-Jährige mit einem Hauptschulabschluss seine Ausbildung im Standes- und Sozialamt der Stadt Oberndorf am Neckar an.

Er kann zuhören, zupacken und erfrischend lachen. Und er kann sich darüber ärgern, wenn etwas nicht weitergeht.

„Kaum zehn Jahre nach dem Krieg, hatte ich es fast täglich mit Kriegsversehrten und Heimatvertriebenen zu tun, die auf der Suche nach Angehörigen waren“, sagt er. „Vielen Anfragenden ehemaliger Zwangsarbeiter konnte ich nicht helfen, da die meisten viele Unterlagen bei Kriegsende vernichtet wurden. Das ärgerte mich.“

Der fehlende Fingernagel der Ginny Sims

Im Spätsommer 1972 besucht ihn die junge Kanadierin Ginny Sims. Sie sucht nach dem Grab ihrer Mutter, die 1944 in Oberndorf beerdigt sein soll. An einer Hand fehlt ihr ein Fingernagel. Ginny erzählt dem Standesbeamten, dass sie mit vier Jahren von einer russischen Ärztin nach Kanada geholt worden sei. Und sie hat ein zerfleddertes Portemonnaie mit Schwarzweiß-Bildern bei sich, dass sie seit ihrer Kindheit verwahrt.

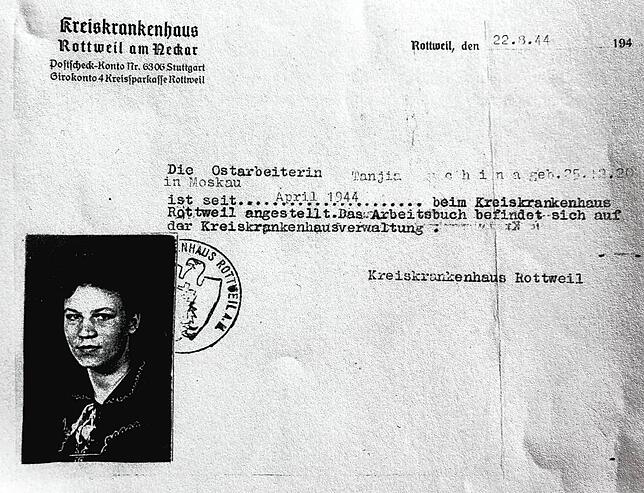

Klaus Laufer steht mitten in einer abgerissenen Biographie. Sie weckt seinen Ehrgeiz. Ein Blick in den Pass zeigt: Ginny Sims wurde am 23. November 1944 in Oberndorf geboren, doch im Geburtenbuch fehlt ihr Name. Dafür ist an diesem Tag im Ausländerlager der Zwangsarbeiter ein Mädchen mit Namen Natali Muchina zur Welt gekommen. Ein Hinweis.

„Da es das einzige Kind an diesem Tag war, musste es Ginny Sims sein“, sagt Klaus Laufer. Eine Frau mit dem Nachnahmen Muchina findet er im Sterbebuch von 1944. Der Standesbeamte geht mit der jungen Frau auf den Oberndorfer Talfriedhof. Dort steht ein Gedenkstein mit den Namen Tatjana Muchina.

Es ist der letzte Beweis.

Die wirkliche Mutter von Ginny Sims war eine russische Zwangsarbeiterin, die am 1. Dezember 1944, im Alter von 23 Jahren starb. Nun steht ihre Tochter an Ihrem Grab.

Sie strahlt.

„Das war der Anfang“, sagt Klaus Laufer heute. „Ihre Freude über die wiedergewonnene Geschichte hat mich zum Forscher gemacht.“ Schon am nächsten Tag nimmt er die Korrespondenz mit Suchdiensten auf, sieht alte Akten ein, telefoniert, schreibt, hofft und wartet ab.

Nach 30 Jahren hat er die ganze untergegangene Geschichte recherchiert: „Tatjana Muchina war die Tochter eines Lehrerehepaars in Moskau“, sagt Klaus Laufer. „Sie studierte Medizin, arbeitete als Dolmetscherin und verliebte sich in einen deutschen Offizier. Mit großer Unterstützung ihres Geliebten flüchtete sie schwanger nach Deutschland.“ Auf dem Totenbett wünschte sie sich, die junge Frau, dass ihre Tochter den Namen Natali trägt.

Wie aus Natali Ginny wurde

Klaus Laufer gelingt es auch nachzuweisen, wie aus Natali die Kanadierin Ginny Sims wurde, denn er kann ihre Lebensretterin von 1944 auftreiben. „Sie war dem Tode nahe“, schreibt ihm die russische Ärztin Ludmilla Swoboda, die damals im Ausländerlager war, im Jahr 2002. „Ihr Körper war übersät von Furunkeln und Drainagen, die man ihr legen musste und die man alle aufgeschnitten hat, so dass ihr Körper heute noch Narben hat und ein Fingernagel fehlt.“

Vier Jahre nach Kriegsende holt sie das Mädchen nach Kanada und lässt es von der kinderlosen Familie Sims adoptieren, deren Namen sie fortan trägt.

Nicht weit von Oberndorf entfernt, liegt Schloss Grafeneck. Hier wurden von Januar bis Dezember 1940 in der ersten, fabrikmäßig organisierten Tötungsanstalt 10.654 Menschen vergast. Klaus Laufer hat den Weg von 18 Opfern dem Dunkel entrissen. Ihre Namen stehen heute im „Buch der Erinnerungen“, dem zentralen Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Oberndorf am Neckar.

Dabei bleibt es nicht. Auch diesmal reichen die Ausläufer der Biographien der Opfer bis in die Gegenwart. „Fünf von der von mir ermittelten Personen hatten Angehörige in Oberndorf“, sagt Klaus Laufer. „Ich habe mit allen Kontakt aufgenommen.“

Einmal wird er zuerst abgewiesen, dann doch aufgenommen: Eine Frau, deren Bruder 1942 unter angeblich anderen Umständen gestorben war, will nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben.

Aber ihre Kinder. Sie rufen bei dem Forscher an. „Ich musste ihnen beibringen, dass ihr Onkel mit einer Spritze in München ermordet wurde“, sagt Klaus Laufer mit belegter Stimme.

Einmal bringt er die Wahrheit nicht über die Lippen: „Eine 90-Jährige hatte von den Nazis einen Brief bekommen der erklärte, dass ihr Vater an einer Lungenentzündung in Sonnenstein bei Pirna in Sachsen gestorben sei. Sie hatte die letzten Jahrzehnte mit dieser fast tröstlichen Botschaft erbracht. Die wollte ich ihr am Ende eines Lebens nicht nehmen.“

So erfuhr sie nicht mehr, dass der Mann, der traumatisiert aus dem ersten Weltkrieg heimkehrte, 1928 in eine psychiatrische Anstalt kam und von den Nazis nach Grafeneck deportiert wurde.

Klaus Laufer hat einen Traum

Klaus Laufer, der 2014 das Bundesverdienstkreuz für seinen Einsatz im Sozialbereich erhielt, hat viele Bewunderer. „Die jungen Menschen lieben meine Arbeit“, sagt er. „Oft höre ich von ihnen, dass ihre Eltern nichts sagen möchten, sie selbst aber die Wahrheit wissen wollen.“ Und er hat einen Traum: „Ich träume davon, dass einer von ihnen eines Tages an meiner Tür klopft und mein Nachfolger werden will.“

Wer Klaus Laufer bei seiner Passion folgt, muss ins Dunkel der Deutschen Geschichte. Auch in das Dunkel des heute malerischen Oberndorf am Neckar, einer Stadt, in der zwischen 1942 und 1945 zwölf öffentliche Hinrichtungen stattfanden. Klaus Laufer hat sie ermittelt und trägt heute die letzten Namen zusammen. Und er fand den letzten Augenzeugen, einen 86-Jährigen, der erst nach 76 Jahren den Mut fand, zu reden.

„Er musste als Zehnjähriger an einer öffentlichen Hinrichtung von vier polnischen Zwangsarbeitern teilnehmen. Im Wald hat man zwischen zwei Bäumen eine Stange angebracht, an der vier polnische Zwangsarbeiter aufgehängt wurden“, sagt Klaus Laufer.

Die Tötungen wurde schriftlich festgehalten. „In den Gestapo-Akten ist akribisch genau nachzulesen, wann und um welche Uhrzeit die Hinrichtung stattfand“, sagt Klaus Laufer. „Es steht dort auch, ob der Verurteilte noch etwas sagte, eine Zigarette rauchte, wie er aufgeknüpft und in eine Kiste gelegt wurde.“

Einer hat nichts mehr gesagt.

Auch keine Zigarette geraucht.

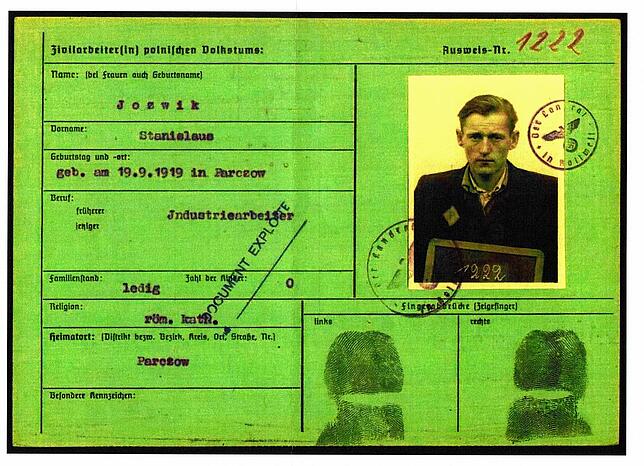

Es ist der polnische Zwangsarbeiter Stanislaw Jozwik. Er musste sterben, weil er geliebt hat.

„Auf Befehl des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei wird der oben genannte Pole am 11.6.1942 , um 19.30 Uhr in der Nähe des Arbeitserziehungslagers erhängt. Er hatte im Dezember 1941 und Januar 1942 Geschlechtsverkehr mit der Büroangestellten Maria H. aus Oberndorf“, lautet der Eintrag in seiner Akte. Eine Liebesbeziehung als Todesurteil für einen 21-Jährigen.

Der Aufklärer von Oberndorf ist über 80 Jahre alt. Einen Nachfolger hat er nicht. Sein Traum von dem jungen Menschen, der an seine Tür klopft, um seine Arbeit fortzuführen, hat sich nicht erfüllt. Deshalb will er seine 30 Ordner, in denen penibel jedes Beweisstück abgeheftet ist, der Stadt Oberndorf übergeben.

Sein Blick zurück führt in eine mutmachende Zukunft. „Als ich in den 60er Jahren begann, warnte man mich. „Lass es sein, Du stichst in ein Wespennest, hieß es“, sagt Klaus Laufer. „Unsere Stadt war noch nicht reif, alles aufzuarbeiten. Das hat sich geändert. Noch wenige Jahre, dann wird auch die letzte Hemmschwelle sich der Vergangenheit zu stellen, überwunden sein. Dazu ist der Wunsch der Jugend, für Aufklärung zu sorgen, viel zu stark.“

Wer auch immer die 30 Ordner von Klaus Laufer aufschlägt, nimmt Kontakt mit vergessenen Opfern auf, die uns von ihren kalten Schwarzweiß-Fotos anblicken – auch nachdem wir die Aktendeckel geschlossen haben. So wie Ginny Sims, Tatjana Muchina und Stanislaw Jozwik.

Wir wissen jetzt, wer sie waren. Nicht nur am 27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, sondern für immer.