Susanne Weber (Name geändert) aus Konstanz wurde von ihrem Ex-Freund vergewaltigt. Er konnte es nicht ertragen, dass die 20-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Susanne geht zur Polizei, zeigt ihren Peiniger an. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Einige Monate später erhärtet sich der Tatvorwurf. Weber muss vor Gericht aussagen. Sie wird sich an den schlimmsten Tag ihres Lebens erinnern müssen, dem Mann begegnen, der sie in ihren Träumen verfolgt. Dem Vergewaltiger ins Gesicht blicken, der ihr Leben zerstörte.

Allein hätte Susanne Weber das wahrscheinlich nicht geschafft. Zum Glück war Claudia Robbe an ihrer Seite. Die Diplom-Sozialpädagogin schildert den Fall Susanne exemplarisch, hilft nebenberuflich Kindern, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen im Rahmen der psychosozialen Prozessbegleitung dabei, nach schweren Gewalt- oder Sexualstraftaten mit dieser Ausnahmesituation umzugehen.

Psychosoziale Prozessbegleitung

In der Regel finden vor dem Prozess vier Treffen á 90 Minuten statt. „Am Anfang schauen wir, ob die Chemie stimmt. Dann gehen wir in die Tiefe“, sagt Robbe. Dabei liegt das Augenmerk auf der menschlichen Komponente. Psychosoziale Prozessbegleiter sind keine Rechtsberater. Dafür arbeiten Robbe und Kollegen unter anderem eng mit der Traumaambulanz zusammen, geben Hilfestellung im Alltag, bereiten auf den Prozess vor und verweisen auf Psychotherapeuten – wenn nötig.

Den Fall Susanne wird Claudia Robbe nicht so schnell vergessen. Er ist bitterer Alltag in Deutschland. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik erlitten im Jahr 2019 insgesamt 915 Frauen das gleiche Schicksal. Umgerechnet sind das drei Fälle am Tag. Die Dunkelziffer ist riesig, schätzen Sicherheitsbehörden. Denn viele Frauen schämen sich für ihr Schicksal, glauben, dass sie selbst etwas falsch gemacht haben. Ein fataler Fehler.

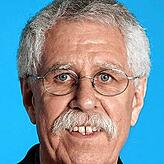

Max Bammert kennt Frauen, die erst nach zehn, 15, teilweise 20 Jahren zur Polizei gehen. „Viele können das verdrängen. Sie vergessen es teilweise sogar. Und dann schauen sie einen Film, oder sehen Bilder, die sie an die schrecklichen Momente erinnern und sagen sich: ‚Jetzt zeige ich ihn an‘“, schildert der 82-Jährige seine Erfahrungen.

Max Bammert ist eine Art ehrenamtliche Version der psychosozialen Prozessbegleiterin Claudia Robbe – und mindestens genauso wichtig. Denn eine psychosoziale Prozessbegleitung kostet viel Geld und muss vom betroffenen Gericht genehmigt werden. Die Hürden für die professionelle Hilfe hängen hoch.

Viele Menschen brauchen aber schon bei einer einfachen Körperverletzung, einem Betrug oder einer versuchten Vergewaltigung dringend Unterstützung. Für solche Fälle ist Max Bammert im Schwarzwald-Baar Kreis zuständig. „Wir haben auch viele falsche Polizisten. In einem Fall hat eine ältere Frau einen sechsstelligen Betrag verloren. Auch das kann traumatisch sein“, sagt er.

Bammert selbst wurde zwar nie zum Opfer. Aber dem ehemaligen Lehrer ereilte ein schwerer Schicksalsschlag – ein Tag nach seinem Eintritt in die Pension. „Damals brauchte ich eine Ablenkung und wollte etwas tun, das mich voran bringt“, sagt er. Der rüstige Senior las in der Zeitung häufig vom Weißen Ring, bewarb sich als ehrenamtlicher Unterstützer und hilft seit vielen Jahren Menschen in Not.

Er schildert den Betroffenen, was sie vor Gericht beachten müssen, klärt sie über Rechte und Plichten auf, kann auf ein großes Netzwerk aus Opferanwälten, Psychologen und Ärzten zurückgreifen. Und: Er besucht mit dem Opfer vorher eine ähnliche Verhandlung, damit der Betroffene ein Einblick in den Strafprozess bekommt. „Die wenigsten wissen, wie es im Prozess zugeht. So kann man ihnen ein wenig Angst nehmen“, sagt er.

Angst. Die spielt vor allem am Tag der eigenen Verhandlung eine große Rolle. Doch auch hier weichen ehrenamtliche Prozessbegleiter dem Opfer nicht von der Seite. So auch Marianne Brunner. „Viele haben Panik nach links zu gucken und dem Angeklagten in die Augen zu schauen“, sagt sie. Die hauptberufliche Pflegeleiterin im Schwarzwald-Baar-Klinikum fungiert dann als eine Art Schutzwall und setzt sich zwischen Zeugin und Angeklagten.

In aller Regel werden Brunner und Kollegen kurz nach der Tat von der Kriminalpolizei gerufen. „Wir setzen uns dann zusammen und sprechen in Ruhe über alles. Für mich steht das Opfer voll im Fokus, nichts anderes“, sagt sie. Die Ehrenamtliche trifft sich mit der Person dann in den eigenen vier Wänden, im Café, manchmal gehen sie spazieren – auch während Corona. „Entscheidend ist, dass man wirklich vor Ort ist. Es reicht nicht nur am Telefon da zu sein. Auch in dieser blöden Zeit ist das erforderlich“, sagt Brunner.

Für die häufig traumatisierten Opfer werden selbstverständliche Aufgaben zu einer unlösbaren Herausforderung. Manchmal brauchen sie Unterstützung bei der Kinderbetreuung, hin und wieder ist der Gang aufs Amt oder zum Jobcenter zu viel. „Ich sitze eben nicht nur im Prozess daneben. Klar, auch das ist sehr entscheidend. Aber ich helfe überall – wo ich eben gebraucht werde. Und das ist meiner Erfahrung nach ein sehr entscheidender Faktor“, sagt Marianne Brunner.

Schecks für Anwälte, Psychologen oder Ärzte

Um die schwere Zeit zwischen Ermittlungen der Polizei und dem Gerichtstermin zu erleichtern – nicht selten vergehen viele Monate – vergibt der Weiße Ring zudem sogenannte Schecks. Das sind Wertcoupons, die der Betroffene etwa beim Psychotherapeuten für ein Erstgespräch einlösen kann. „Es gibt eben Menschen, die dieses Geld nicht haben. Und in der Form können wir auch mit konkreten finanziellen Mitteln helfen“, so Prozessbegleiter Max Bammert.

Damit Opfer in der Region weiterhin von der Hilfe der Ehrenamtlichen profitieren, sucht der Weiße Ring Nachwuchs. „Uns fehlen vor allem noch Frauen. Bei Sexualdelikten brauchen Frauen eben Frauen“, weiß Bammert.