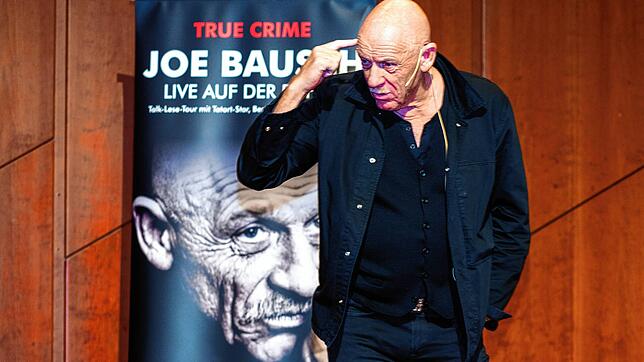

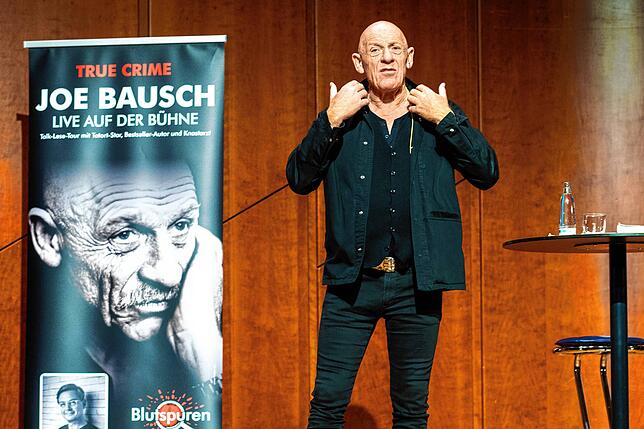

Der Ludwig-Dürr-Saal im Graf-Zeppelin-Haus ist voll besetzt. Wer möchte sich schon am Sonntagnachmittag den Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth entgehen lassen? Noch vor dem abendlichen „Tatort“ im Fernsehen und live in Friedrichshafen. Punkt 16 Uhr federt Joe Bausch dynamisch auf die Bühne. Ganz so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Mit Glatze, das Gesicht in unzählige Falten gelegt.

Die Rolle, die er seit 28 Jahren im Kölner „Tatort“ spielt, scheint wie für ihn gemacht. Denn Bausch ist nicht nur Schauspieler. Er ist Mediziner und weiß ganz genau, worum es geht. „Geil ist“, erzählt er in seiner recht derben Sprache, „wenn sich Drehbuchautoren Dinge ausdenken, die Unfug sind.“ Wenn die Figur Dr. Joseph Roth zum Beispiel anhand des Mageninhalts den Todeszeitpunkt bestimmen soll. Das, sagt Bausch, würde nur dann funktionieren, wenn „das Opfer seine Uhr mitgefressen“ hätte.

Doch Spaß hat er dabei und schließlich sei es ein Geschäft. Wer einmal selbst im „Tatort“ mitspielen möchte, könne sich als Komparse für die Rolle der Leiche bewerben, schlägt er vor und schiebt gleich ein Erlebnis hinterher: Eine Tote, eine junge Frau, verlor einmal plötzlich die Fassung und zeigte nach oben. Da hatte in der Drehpause ein Mitarbeiter eine Leiche in den Kühlraum der Gerichtsmedizin gebracht. Entgegen der üblichen Abmachung. Die Frau wollte keine Minute mehr liegenbleiben.

Dass es zu Verwechslungen zwischen Fiktion und Realität kommen kann, wenn jemand jahrelang eine bestimmte Rolle im Fernsehen spielt, hat Joe Bausch als Arzt im Gefängnis erlebt. Als er an einem Sonntagabend zu einem Insassen in die Zelle gerufen wurde, lief dort das Fernsehgerät. Der Gefangene riss die Augen auf und die Arme in die Höhe, als er Bausch erblickte, und schrie: „Ich bin doch nicht tot!“

1986 geht er als Gefängnisarzt in den Knast

Für den Job des Gefängnisarztes hatte sich Joe Bausch 1986 beworben. Im Hochsicherheitsgefängnis von Werl, mit 3150 Insassen: Mörder, Terroristen und die Crème de la Crème der Unterwelt. Zwar hatte man ihm nach dem Bewerbungsgespräch dringend davon abgeraten, den Job anzunehmen – er hatte den Eindruck hinterlassen, bereits jetzt schon eine verdächtige Nähe zur Klientel zu haben. Aber er sagte zu und wurde kurz darauf eingestellt.

An seinen ersten Tag, erzählt er dem Publikum, könne er sich noch lebhaft erinnern. Er wurde mit einem Patienten konfrontiert, High Heels, Perücke, Schottenrock. Er sei eine Frau, klagte dieser, und wolle endlich angemessen untergebracht werden. Draußen vor der Tür seines Sprechzimmers blickte Joe Bausch in die grinsenden Gesichter des Wachpersonals. Doch der Neue wusste sich zu helfen. „Ein Griff – und ich wusste, dass der Mann bei uns gut untergebracht war“, ruft er ins Publikum und sorgt einmal mehr für herzliche Lacher.

Nach einem Jahr Arbeit im Knast wird er akzeptiert

Mit mehr als 100 Anzeigen, unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung, versuchte die „Klientel“ im Gefängnis, ihn in seinem ersten Jahr loszuwerden. Dann war er akzeptiert und die La-Ola-Welle der Begrüßung, wie er es nennt, habe ein Ende gefunden. Man dürfe so etwas nicht persönlich nehmen, sagt Joe Bausch, sonst müsse man gehen.

Doch warum tut sich ein Arzt das an? Ihn habe schon immer die Frage bewegt, was einen Menschen böse macht, erklärt Bausch. Die Antwort sei aber nicht einfach zu finden gewesen. Bausch hat den Job 32 Jahre lang gemacht. Bei Gewaltverbrechen, so seine Analyse, gehe meist das Scheitern voraus. Das Scheitern von Lebensplänen, Beziehungen, Erwartungen.

Auf der Bühne steht Bausch selten still

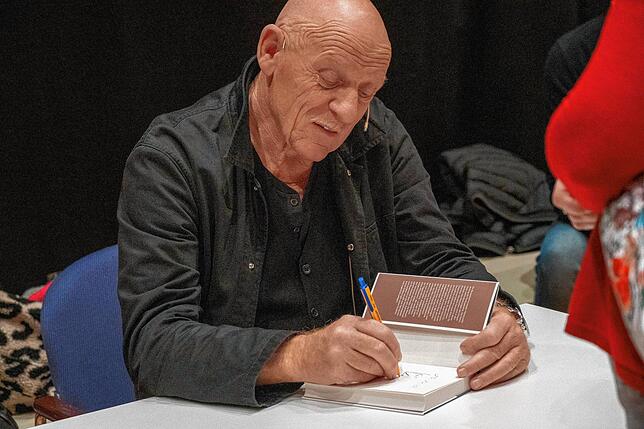

Joe Bausch steht auf der Bühne selten still, ein Foto von ihm zu machen – Glücksache. Nur für wenige Minuten setzt er sich nach der Pause hin – er hatte das Publikum zur Thromboseprophylaxe nach draußen geschickt -, um aus seinem neuesten Buch „Verrücktes Blut“ zu lesen. Das erste Kapitel erzählt, was ihn dazu brachte, nicht das Leben anderer, sondern das Eigene in den Fokus zu rücken. Er hatte den Film „Das weiße Band“ gesehen. Die Schwarz-Weiß-Bilder trafen ihn ins Mark.

Seine Kindheit war wie ein Schwarz-Weiß-Film

Angst, Gewalt und Scham, die das Leben der Kinder vor dem Ersten Weltkrieg prägten, erinnerten ihn an seine eigene Kindheit, sagt Joe Bausch. Diese war geprägt von harter Arbeit, den Schlägen des Vaters und sexuellem Missbrauch durch seinen Pflegebruder. Anstatt den elterlichen Hof zu übernehmen, wie es von ihm erwartet wurde, wollte er nur raus aus dieser engen, scheinheiligen Welt, wie er sie nennt. Der Film sei die Initialzündung gewesen, sich hinzusetzen und alles aufzuschreiben. Den Titel „Verrücktes Blut“ verdankt das Buch Bauschs Tante. Immer wenn der quirlige Junge wieder eine Verletzung hatte, presste die Tante ihm den mit Spucke befeuchteten Finger auf die Wunde und sagte: „Das ist gut, dass es abläuft, das verrückte Blut.“

Ob es diese Maßnahme war, die ihn davor bewahrte, im Knast auf der anderen Seite des Schreibtischs zu landen? Joe Bausch vermutet etwas anderes. Seine dunkle Kindheit, die er als Schwarz-Weiß-Film in Erinnerung hat, habe ihn bei aller Härte Durchhaltevermögen, Selbstverpflichtung und Respekt gelehrt und mit einem ausgeprägten Gewissen ausgestattet.