Nachdem Morteza Schlicht den versammelten Gästen aus Politik und Bildung von seinem Werdegang berichtet hat, muss Regierungspräsident Klaus Tappeser fast ungläubig nachfragen: „Sind alle so motiviert wie sie, oder sind sie die Crème de la Crème?“ Schlicht kam 2015 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker entschied er sich für eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker an der Claude-Dornier-Schule.

Damit beeindruckt Schlicht nicht nur Tappeser, auch Landrat Luca Prayon spricht von einer „sehr besonderen Geschichte“. Eine Geschichte, die in Zukunft häufiger vorkommen soll, denn: Morteza Schlicht hat sich für einen Ausbildungsweg entschieden, der in den vergangenen Jahren einen großen Rückgang an Schülern zu verzeichnen hat.

Rückläufige Zahlen bei Fachschulen im Land

An den Fachschulen für Technik ist seit dem Schuljahr 2017/2018 die Teilnehmerzahl um circa 23 Prozent gesunken, an den Fachschulen für Wirtschaft sogar um über 55 Prozent. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, nehmen die kaufmännische Hugo-Eckener-Schule und die benachbarte gewerbliche Claude-Dornier-Schule beim Innovationslabor berufliche Schulen (Innolab BS) teil. Bei diesem Projekt des Kultusministeriums soll ein gemeinsames Konzept zur Neustrukturierung von beruflichen Schulen in Baden-Württemberg entwickelt werden.

Warum das so wichtig ist, erklärt Sabine Harsch, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule: „Es muss möglich sein, dass man auch ohne Studium Karriere machen kann und dafür stehen Fachschulen.“ Ihr Kollege Stefan Oesterle von der Claude-Dornier-Schule stimmt ihr zu: „Fachschulen sind ein Qualitätsmerkmal für berufliche Schulen, unsere Inhalte gehen deutlich über eine Ausbildung hinaus.“

Da es mittlerweile aber eine große Menge an Anbietern für berufliche Weiterbildung bei geringerer Nachfrage gäbe, müssten sich die Fachschulen innovativ weiterentwickeln, um ihr Angebot aufrechterhalten zu können, so Oesterle. Das Konzept Innolab erklärt er so: „Die drei Eckpunkte sind das interdisziplinäre Lernen von kaufmännischem und technischem Wissen, die Kombination aus Online- und Präsenzlernen und die flexible Laufzeit, die zwei oder zweieinhalb Jahre beträgt.“

Schüler erkennen die Vorteile von Online-Unterricht

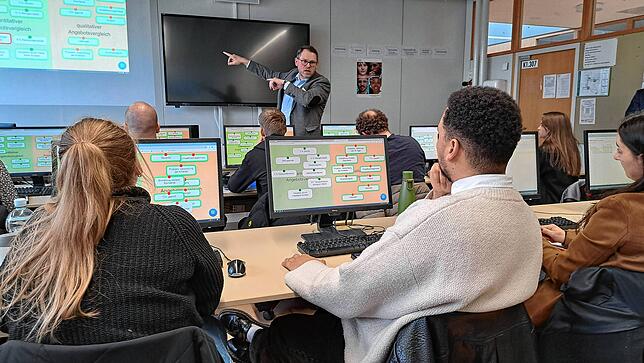

In der Klasse von Etienne Zelnicek zeigt sich, wie das den Schülern konkret hilft. Der Großteil seiner Schüler ist nebenher berufstätig, auch in Vollzeit. Das sei trotzdem gut mit dem Unterricht vereinbar, erklärt Zelnicek: „Viele Aufgaben können die Schüler zu Hause am Computer erledigen, das ermöglicht individuelle Lernzeiten und eine leichtere Vereinbarkeit mit der Arbeit.“ Zelnicek, Lehrer an der Hugo-Eckener-Schule, unterrichtet die Schüler unter anderem im Kommissionierprozess in SAP. Dass solche Unterrichtsinhalte auch online bearbeitet werden können, leuchtet ein. Doch wie sieht es aus an der Claude-Dornier-Schule? Schließlich muss ein staatlich geprüfter Techniker auch selbst Maschinen bedienen.

Wer Michael Spannagel über die Schulter schaut, merkt schnell, dass das eine das andere nicht ausschließt. Spannagel macht seit einem halben Jahr seine Weiterbildung an der Fachschule für Technik. Viele Arbeitsschritte würden ohnehin am Computer ausgeführt, diese seien ohne Probleme in Eigenregie ausführbar, erzählt er. Währenddessen stellt er per Mausklick eine digitale Platte so ein, dass sie später nach seinen Vorgaben an einer Fräsmaschine bearbeitet werden kann. Spannagel gefällt der Mix aus digitalem- und Präsenzlernen. Das Wissen im Unterricht in Ruhe zu Hause zu vertiefen, macht ihm Spaß. In seiner Klasse ist auch Morteza Schlicht. Für den hat die hybride Unterrichtsform einen weiteren Vorteil: „Ich wohne im Allgäu, habe also eine längere Anreise. Dass ich nicht jeden Tag nach Friedrichshafen fahren muss und daheim lernen kann, kommt mir da natürlich zugute.“

Regierungspräsident Klaus Tappeser sieht in Teilen des Innolab-Projekts sogar eine Übertragbarkeit auf andere Schulformen: „Digitale Unterrichtsformate sorgen für mehr Flexibilität und Eigenverantwortung bei den Schülern, warum soll das nicht auch an anderen Schulen funktionieren?“ Zumindest einen kleinen Haken daran erwähnt Michael Spannagel: „Es braucht natürlich viel Eigenmotivation, die hat vielleicht nicht jeder. Aber bei uns in der Klasse funktioniert es super.“