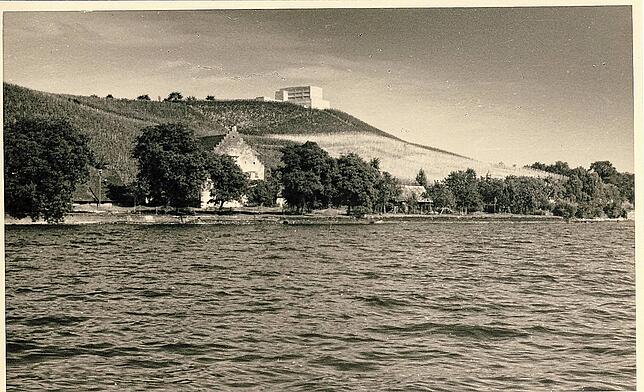

Lerchenberg – der düstere Gedenkort liegt auf halber Strecke zwischen Meersburg und Hagnau, oberhalb der Haltnau. Wenn der Herbst die ersten Blätter auf die 69 Gräber geweht hat, ist alle Heiterkeit verflogen, die Touristen wie auch Einheimische auf dem hier vorbei führenden Höhenweg finden. Er ist bekannt dafür, den schönsten aller Blicke auf den Obersee zu bieten, bis weit in die Schweiz und nach Österreich hinein. Genau diese Lage war es, die Meersburg zum idealen Ort für ein Monstrum an nationalsozialistischer Machtarchitektur machen sollte: Eine „Totenburg“ als monumentale heidnische Gedenkstätte in Sichtweite zur Eidgenossenschaft, wie Bernhard Diehl vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge es bei seinen Führungen zum Tag des offenen Denkmals kürzlich ausdrückte. Wie immer wieder zu solchen Anlässen, bot der Verein auch dieses Jahr Führungen an, um die vielen Fragezeichen aufzulösen, die die Anlage bei den Spaziergängern hinterlässt.

Weit detaillierter als es die Infotafel am Vordereingang zur Gedenkstätte tut, machte der Bezirkgeschäftsführer des Volksbundes Südbaden-Südwürttemberg mit der Geschichte dieser einzigen Kriegsgräberstätte bekannt, die der Landesverband Baden-Württemberg im Inland pflegt und unterhält.

Tote des Ersten Weltkriegs, die in der Schweiz starben?

Im Ersten Weltkrieg gab es am Bodensee keinerlei Kampfhandlungen. Weshalb aber liegen hier 69 Opfer, die auch noch in der Schweiz gestorben sind, die am Krieg gar nicht beteiligt war? Die Antwort, die Bernhard Diehl gab: Schon kurz nach Beginn der Kampfhandlungen gab es massenhaft Verletzte und Gefangene. Als Erzfeinde redeten Deutschland und Frankreich allerdings nicht miteinander. Die neutrale Schweiz konnte schließlich zwischen den Kriegsparteien vermitteln und als Transitland für einen Austausch fungieren. Soldaten, die ihren Verletzungen in der Schweiz erlagen, wurde dort bestattet.

Schweizer empört über deutsches Heldendenkmal auf ihrem Boden

Als diese Gräber nach 20 Jahren aufgelöst werden sollten, waren in Deutschland längst die Nationalsozialisten an der Macht. Sie konfrontierten die Eidgenossen mit der Idee, die deutschen „Kriegshelden“ in einem 35 Meter langen Klotz mit bis zu 80 Zentimeter dicken Mauern zu bestatten, der entweder auf das Vögelinseck bei Heiden oder auf das Kurzeck bei St. Gallen sollte. Für die Schweiz ein Skandal. Volksbund-Referent Diehl las aus einem Artikel vor, der am 9. November 1937 im St. Galler Tagblatt erschien. Ein Satz daraus: „Wir protestieren dagegen, dass auf einen der schönsten Punkte unserer Heimat ein fremdes Kriegerdenkmal von rotziger Wucht hingestellt werde.“

Die Totenburg hätte die gesamte Landschaft dominiert

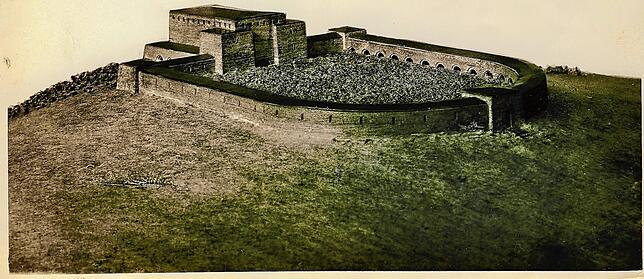

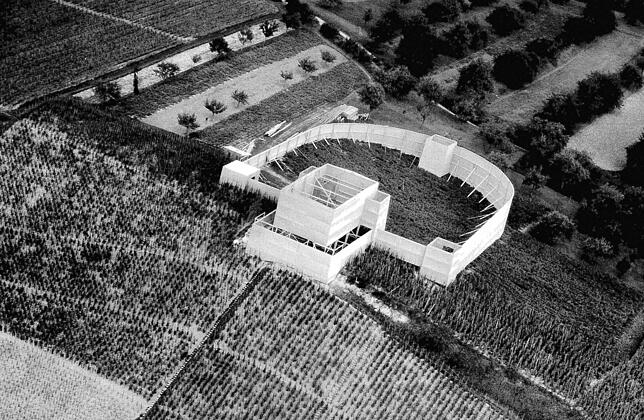

Die ihrerseits empörten Deutschen ließen daraufhin die 69 Gräber exhumieren und lagerten die Särge auf dem Konstanzer Friedhof zwischen. In Sichtweite zur Schweiz wollten die Nazis nun eine monumentale Gedenkstätte bauen. Diehl sprach von einer „Trutzburg“ und einem „heidnischen Bollwerk“. Drei Städte bewarben sich: Lörrach, Konstanz und Meersburg, das durch seine Höhenlage gegenüber der Schweiz den Zuschlag bekam. Die Stadtverwaltung sorgte dafür, dass der Winzer, dem der Lerchenberg gehörte, das Gelände an den Volksbund verkaufte. Dessen Chefarchitekt Robert Tischler aus München entwarf einen Bau in faschistischen Ästhetik. Einen Eindruck von den Dimensionen geben noch heute Fotos und Luftbilder des 1938 aufgestellten Stangengerüstes, das mit Stoff bespannt wurde.

Am 17. Dezember 1938 wurden die 69 Särge auf einem von Fackeln beleuchteten Boot in den Meersburger Hafen gebracht. Begleitet vom Jägerbataillon 114 aus Konstanz. die auch die Bestattung auf der unfertigen Anlage umrahmten. „Das gesamte Schauspiel wie auch die Reden waren von kaum zu überbietendem Pathos geprägt und standen im krassen Gegensatz zum Leid der seinerzeit in der Schweiz internierten kranken Soldaten“, so Diehl. Welche Bedeutung die Nazis der Inszenierung beimaßen, zeigt die Rednerliste, auf der nicht nur der Meersburger NSDAP-Bürgermeister Fritz Vogt stand, sondern auch der berühmt-berüchtigte badische Gauleiter Robert Wagner, 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet.

Schweiz spricht 1951 von „ungeheurer Provokation“

Als das Heldenmausoleum zu zwei Dritteln fertiggestellt war, im zweiten Kriegsjahr 1940, wurde die Arbeiten vorläufig, 1942 dann endgültig eingestellt. Nach dem Krieg verfiel die Baustelle Lerchenberg und wurde zu einem „Schandfleck“, wie Diehl sagte. Volksbund und Architekt waren allerdings gewillt, das NS-Monument fertig zu stellen und in einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung im Jahr 1951 bezifferte der Münchner Planer Tischler die Kosten auf 1,5 Millionen D-Mark. „Das stand aber sofort in der Presse und führte zu einem riesigen Skandal.“ Ganze Gemeinden, die Mitglied im Volksbund waren, traten aus. Drüben in der Schweiz sprach man von einer „ungeheuren Provokation“.

Architekt Tischler hätte gerne seine NS-Architektur fertig gestellt

Im Laufe der Zeit wurde im Volksbund jene Fraktion stärker, die sich einer Vollendung des Nazientwurfs verweigerte. Schließlich wurde 1961 ein Wettbewerb ausgelobt, den der Konstanzer Regierungsbaudirektor Franz Hitzel gewann. Die unfertige heidnische Heldenkultstätte wurde rückgebaut und der Ort „umgewidmet zu einem Mahnmal für alle Opfer von Krieg und Gewalt“, wie Diehl beschrieb. Volksbund-Referent Diehl erinnerte auch daran, dass Volksbund-Architekt Robert Tischler sein NS-Monument doch gerne fertig gebaut hätte und sich ebenfalls am Wettbewerb von 1961 beteiligte.

Der Vater des neuen Entwurfs, Franz Hitzel, beauftragte des Überlinger Bildhauer Werner Gürtner mit den Bronzearbeiten, inklusive der zentralen Dornenkrone. „Im Gegensatz zu dem vom nationalsozialistischen Geist geprägten Ursprungskonzept mit atheistischen Zügen standen nun religiöse und mahnende Aspekte im Vordergrund“, erläutert der Text der Infotafel. Am 20. September 1964, vor 60 Jahren, wurde die „Kriegsgräber- und Gedenkstätte Lerchenbeg“ eingeweiht.