Der Schreibtisch von Brigitte Mohn steht an einem Fenster, mit Blick von der Prälatur in den Schlossgarten. Umgeben ist er von prall gefüllten Regalen. Ende April werden es acht Jahre sein, dass die Archivarin und Kulturwissenschaftlerin von hier das Kurt-Hahn-Archiv der Schule Schloss Salem betreut, das sich als Dauerleihgabe im Kreisarchiv befindet. An das Büro von Brigitte Mohn schließt der Lesesaal des Archivs an. Getränke oder Essen sind hier nicht erlaubt. Denn auf dem Tisch hat sie verschiedene Zeugnisse aus der 100-jährigen Geschichte des bekannten Internats ausgebreitet – Schülerkarten zum Beispiel.

Schülerkarte von Prinz Philip besonders begehrt

Auf diesen finden sich persönliche Daten ehemaliger Schüler. Gesammelt wurden sie nach Angaben Mohns bis etwa zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Familienangehörige fragen nach den Schülerkarten. Oder es gibt Anfragen zu denen von „Menschen, die Berühmtheit erlangt haben“, berichtet die Archivarin. Etwa Golo Mann, Sohn von Thomas Mann, oder Prinz Philip, Gemahl von Königin Elisabeth. Mann besuchte die Schule in den 20er Jahren, Prinz Philip in den 30er Jahren. „Jeder will das Original der Schülerkarte von Prinz Philip haben“, erzählt Brigitte Mohn schmunzelnd.

Auch die Dokumente, auf die sich der SÜDKURIER in seiner Serie „100 Jahre Schule Schloss Salem„ bezieht, stammen aus dem Kurt-Hahn-Archiv. Brigitte Mohn sucht sie für das jeweilige Jahrzehnt heraus und stellt sie per Scan zur Verfügung. Die Originale sind empfindlich. Im Magazin werden sie deshalb sicher und platzsparend verpackt sowie mit einer Signatur versehen aufbewahrt. Für jedes Material gelten dabei eigene Herausforderungen. Fotografien müssen beispielsweise kühl gelagert werden.

In Filmen wird oft gezeigt, wie Menschen in Archiven stöbern. Im realen Leben ist das nicht so. Interessierte informieren sich vorher im Bestandskatalog und bestellen Akten vor. Die meisten Anfragen beantwortet Brigitte Mohn per E-Mail. „Es sind nicht sehr viele Nutzer, die physisch anwesend sind“, sagt die Archivarin. Denn ein Drittel der Anliegen, die sie bearbeitet, stammen aus dem Ausland. Zu den pädagogischen Ideen Hahns wird nach wie vor viel geforscht. Denn: „Er ist einer der Väter der Erlebnispädagogik.“ Er habe nicht nur das rein akademische Lernen in den Mittelpunkt gestellt. Die jungen Menschen sollten auch eine Leidenschaft finden, die ihnen hilft, „die Gefahren der Pubertät zu überwinden“, sagt Brigitte Mohn. Hahn wollte „Begeisterung wecken“.

Kurt Hahn hat nie ein großes Werk veröffentlicht

Ein umfassendes Werk hat der Mitbegründer der Schule Schloss Salem aber nie veröffentlicht. „Wir haben sehr viele Druckschriften von Kurt Hahn„, so die Archivarin. Das sind unzählige einzelne Veröffentlichungen und ein Teil seiner Korrespondenz, auf Deutsch und Englisch. „Meines Wissens ist das nirgends so zu finden“, sagt sie. Das Archiv sei relativ vollständig. Vieles sei in Fraktur geschrieben, einer Schriftart aus der Gruppe der gebrochenen Schriften.

Mehrtägigen Besuch hatte Brigitte Mohn, als es um die Recherchen zur Festschrift zum 100-Jährigen ging. Für diese war der Blick in viele Quellen notwendig. Im Kurt-Hahn-Archiv finden sich – neben den Schriftstücken von Kurt Hahn, Büchern und anderem – „relativ viele Fotoalben aus den 20er und 30er Jahren, aber kaum mehr aus den 50er und 60er Jahren“. Insgesamt sind es etwa 80 bis 100. Außerdem liegen mehr als 10 000 Einzelfotos vor. Lange wurden sie in Ordnern aufgewahrt, aufgeklebt auf Papier. Geordnet waren sie thematisch.

Für die Langzeitarchivierung sollte dies optimiert werden. Deshalb wurden sie nochmals erfasst und zwar einzeln: Wer ist auf dem Foto abgebildet? Was ist zu sehen? Wer hat das Bild gemacht? Danach wurden sie in Fototaschen verpackt. So können sie nicht mehr verrutschen oder aneinander kratzen. In Bündeln werden die Fototaschen nochmals zusammengelegt.

Mitarbeiter der Schule Schloss Salem hatten ab den 60er Jahren gesammelt. 200 laufende Meter hatten sie im Schloss Spetzgart zusammengetragen, bevor das Kreiskulturamt, das als Mieter im Schloss Salem residiert, das Kurt-Hahn-Archiv übernahm. Die Verbindung kam durch die räumliche Nähe zustande, aber auch dadurch, dass man sich eine professionelle Betreuung wünschte, sagt Brigitte Mohn.

„Es ist ein sehr bunter, manchmal sehr überraschender Sammlungsbestand“, erklärt sie. Mohn und ihre Kollegen versuchen, das Archiv stetig zu erweitern. Sie freuen sich zum Beispiel, wenn Menschen sich melden, die alte Unterlagen haben. „Die Verhaftung von Kurt Hahn 1933 war ein wichtiges Ereignis, aber da gibt es natürlich kein Material“, sagt die Archivarin. Nach seiner Verhaftung emigrierte er nach Schottland, wo er an der Gründung von Gordonstoun, der British Salem School, beteiligt war.

Bereits 1941 sollte Schule aufgelöst werden

Heinrich Blendinger, ab Herbst 1934 Schulleiter in Salem, erzählte 49 in einem Bericht über die Jahre 1934 bis 1944 von diesem Ereignis. Aus politischen Gründen war Hahn aus Baden ausgewiesen worden, schrieb Blendinger. Ein Grund war, dass Hahn Jude war. Ein anderer, dass er sich kritisch zum Nationalsozialismus äußerte. Doch die Schule ließ sich auch nach Hahns Weggang, der Kontakt hielt, nicht von den Nationalsozialisten einnehmen. „1941 sollte Salem aufgelöst werden, Befehl vom ‚Braunen Haus“ in München. Durch Freunde konnte die Auflösung verhindert werden“, schilderte Blendinger. 1942 sei der Reichserziehungsminister Rust erschienen, „der im Auftrage Hitlers alle Privatschulen verstaatlichen sollte“. Rust sei von Salem sehr beeindruckt gewesen. „Aber verstaatlicht hat er es nicht“, so Blendinger.

1942 sei Salem schwer angeklagt gewesen, „weil Kinder sehr böse Bemerkungen über die ‚Parteibonzen‘ gemacht hatten“, erinnerte der Pädagoge 49. Reichsminister Bouhler und der Gaustudentenführer hätten in Prag bei der Reichsstelle für Privatschulen über Salem geklagt. „Daraufhin erschien ein SS-Sturmbandführer Pein in Salem.“ 14 Tage sei er in Salem gewesen und habe die Schule schließlich sehr begeistert wieder verlassen. Ein entsprechender Bericht ging laut Blendinger nach Berlin. „Aber die SS-Inspektion, der alle Privatschulen unterstellt waren, versuchte alles, um die Schulen in die Hand zu bekommen“, führte Blendinger weiter aus.

SS-Mann gewinnt in Salem keinen Boden

1943 erkrankte er, 1944 wurde ein SS-Mann nach Salem beordert, zunächst als Vertreter. „Zum Januar 1945 wurde allen alten Lehrern und Lehrerinnen gekündigt – es waren alle nicht in der Partei“, schrieb Blendinger. „So kamen lauter neue Lehrer nach Salem, aber trotz allem – es ist der SS-Inspektion nicht gelungen, Salem zu verstaatlichen. So viel uns bekannt ist, war es die einzige Privatschule, die nicht verstaatlicht wurde.“ Der SS-Mann habe niemals Boden in Salem gewinnen können, „die Kinder haben ihm das Leben in jeder Hinsicht erschwert und von den 200 Kindern, die damals in Salem waren, waren es vielleicht zehn ehrgeizige Jungen, denen der Mann imponierte“, schloss Blendinger seinen Bericht. Unter der Signatur KHA SK 508 ist dieser im Kurt-Hahn-Archiv zu finden.

Für die Schule Schloss Salem war 1945 schließlich ein Neuanfang. „Bereits im November 1945 eröffnete die ehemalige Mitarbeiterin und Hahn-Vertraute Marina Ewald Salem wieder“, schreibt die Schule Schloss Salem auf ihrer Internetseite. Unter der Leitung von Prinz Georg Wilhelm von Hannover, Axel Freiherr von dem Bussche, Horst Freiherr von Gersdorff und Hartwig Graf von Bernstorff sei es der Schule gelungen, „an die Zeit vor 1941 anzuknüpfen“.

Erster Schuldienst wird in 40ern eingeführt

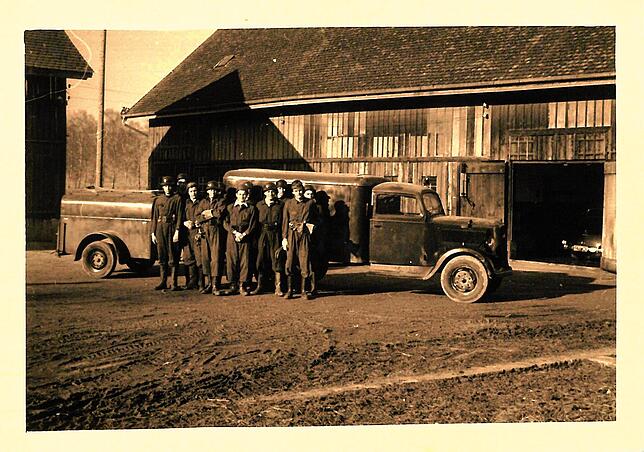

In diese Zeit fällt ein Meilenstein der Salemer Pädagogik. Es wurde der erste Schuldienst gegründet. „Die Idee kam aus Gordonstoun„, weiß Archivarin Brigitte Mohn zu berichten. Los ging es mit einer alten Feuerwehrspritze, an der die Schüler unterrichtet wurden. Daraus entwickelte sich die eigene Feuerwehr, die sogar beim Flugzeugunglück über Überlingen 2002 im Einsatz war. Entsprechend ihrer Ausstattung werde die Feuerwehr mit alarmiert, erläutert Mohn.

Im Archiv hat sie eine Liste über die Ausrüstung der Truppe im Wintertrimester 1949 aufgetrieben (Signatur: KHA NK 188): Unter anderem zwölf Helme der Kategorie I, sechs der Kategorie II, verschiedene Gasmasken, jeweils sechs Gurte und Beile, drei Seile, ein Haken, zwei Eimer, eine Handspritze, drei Jacken, ein Brecheisen und zwei Lampen sind darauf verzeichnet.

Ebenso gibt die Liste Auskunft über die Löschschläuche und Strahlrohre, die damals im Schloss verteilt waren. „Man sieht die damals noch sehr bescheidene Ausstattung der Feuerwehr, aber auch, dass man dabei ist, die Ausrüstung zu verbessern“, sagt Brigitte Mohn. Von den Schülern wurde die Feuerwehr mit Begeisterung betrieben, da in den Nachkriegsjahren noch nicht viel in Sachen Freizeitbetätigung möglich war.

Für die Kulturwissenschaftlerin sind all dies Zeugnisse, wie die Schule verwaltet wurde. Eine der schönsten Quellen ist für sie die Briefsammlung von Wilhelm Jensen, dem Enkel des ersten Schulleiters Karl Reinhardt. „Er schrieb regelmäßig Briefe an seine Eltern. Zum 50-Jährigen hat er sie selbst abgetippt und mit Erinnerungen versehen“, sagt Brigitte Mohn. Er berichtete von den Innungen, die in Salem gegründet wurden, oder dem Dienst in der Landwirtschaft, der in den 20ern üblich war. Gefallen fand der junge Wilhelm an der Tomatenernte, „weil wir uns mit faulen Tomaten bewerfen konnten“.

Mohn: „Ich lerne bei jeder Recherche etwas dazu“

Obwohl ein Großteil des Archivs erschlossen ist, „taucht immer noch etwas auf, mit dem man nicht gerechnet hat“. Etwa, wenn sich Querverbindungen ergeben. „Ich lerne bei jeder Recherche etwas dazu“, sagt Brigitte Mohn. Manche Fragen lassen sich vielleicht nicht sofort, aber später beantworten. So wurde eine Frau bei der Suche nach einer Verwandten zunächst nicht fündig. Zwei Tage lang blätterte sie mit ihrem Mann vor Ort in alten Fotoalben – und fand: nichts. Bei einer anderen Recherche stieß Mohn dann auf einen Bericht einer Schülerin über Winterhilfe. Ein paar Mädchen hatten in den 20ern für Bedürftige Kleidung gestrickt. Die gesuchte Verwandte war die Autorin des Artikels.

Für die Zukunft steht das Team vor der Frage der Digitalisierung. Mohn berichtet, dass die Suchenenden dies heutzutage erwarten. Die vielen Dokumente, Bilder und anderen Drucksachen sollen nicht nur im Magazin überdauern, sondern auch digital zur Verfügung stehen. Dafür braucht es Langzeitspeicherverfahren. Die Herausforderung? Archivare meinen, wenn sie von Archivierung sprechen viel längere Zeiträume, als eine Datei alt werden kann. Ihnen geht es um die nächsten Jahrhunderte.