Nach und nach werden die Dächer des Klosters und Schlosses Salem in diversen Bauabschnitten neu eingedeckt, zurzeit im Bereich des Konvents. Jahrhundertelange Witterungseinflüsse hinterließen ihre Spuren in Form von Schmutzkrusten, Moosen und Flechten. Seit dem Kauf des Landes Baden-Württemberg von Kloster und Schloss Salem im April 2009 saniert das Amt Ravensburg des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg abschnittsweise die gesamte Anlage.

Für alle Dächer gibt es Ersatzziegel

„Die ersten Maßnahmen betreffen immer die Dächer“, sagt Schlossverwalterin Birgit Rückert. „Sie sollten dicht sein. Danach geht man nach unten und nach innen.“ Die Dachfläche des gesamten Areals beträgt 35 000 Quadratmeter. Insgesamt befinden sich auf den Dächern etwa 39 000 großformatige Flachziegel und rund 33 000 Biberschwanzziegel. Alles in allem beträgt das Gewicht der Ziegel rund 248 Tonnen. Für alle Dächer existieren größtenteils Ersatzziegel, die in den Dachräumen der jeweiligen Gebäude gelagert werden. Was auf den ersten Blick einheitlich wirkt, ist eine Vielfalt unterschiedlicher Deck- und Ziegelarten.

Vier Bauabschnitte wurden bereits abgeschlossen, ein weiterer läuft, unter anderem wird die Südfassade des Münsters saniert und die Neueindeckung des Konventdachs fortgeführt. Das Konventgebäude und die Prälatur, deren Dach im ersten Bauabschnitt saniert wurde, haben eine andere Ziegeleindeckung als das Münster, da beide erst nach dem großen Klosterbrand um das Jahr 1700 errichtet wurden.

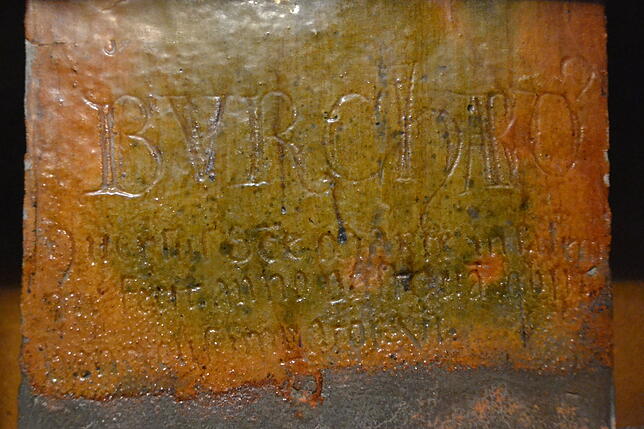

Ab und an muss in den Dachwerken ein morscher Balken ersetzt werden. Um die Eingriffe zu minimieren, werden nur die zerstörten Teile der Balken herausgenommen. Wie bei einer Zahnfüllung wird ein Stück herausgesägt und ein neues eingesetzt. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten beendet sein, die Baukosten betragen rund 5 Millionen Euro. Dass man bei der Sanierung historischer Bauten auf interessante Funde stößt, bleibt kaum aus: Bei der Neueindeckung des Münsters, die bereits um die Jahrtausendwende vom damaligen Bauherrn Haus Baden in Auftrag gegeben wurde, fand man Ziegel, die anhand der Inschriften ins 12., Anfang 13. Jahrhundert datiert werden können.

Inschriften geben Auskunft über Fertigung

Auf 41 von ihnen befinden sich Inschriften, Zeichnungen, Modeldrucke und Ornamente. Aus der Inschrift eines Flachziegels vom Oberdach des Münsters lässt sich eine Datierung ins Jahr 1198 festmachen. „Die Inschrift wurde vor dem Brand in den noch feuchten Ton eingraviert“, erklärt Rückert. „Zudem ist der Ziegel glasiert, so dass die Inschrift zeitgleich mit der Entstehung des Ziegels erfolgte.“ Übersetzt man den lateinischen Text, so erfährt man, dass der Ziegel von dem Konversen Burchard ein Jahr nach dem Tod Kaiser Heinrich VI. gefertigt wurde.

Weitere Ziegel mit Inschriften wurden von der Forschungsstelle „Deutsche Inschriften„ der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit Handschriften des Salemer Skriptoriums verglichen und zeitlich eingeordnet, darunter drei, die ebenfalls Ende des 12. bis ins erste Drittel des 13. Jahrhunderts datiert wurden.

Noch historisches Baumaterial vorzufinden

„Das derzeitige Münster ist erst um 1300 erbaut worden. Das bedeutet, dass diese und auch eine unbestimmte Anzahl weiterer Ziegel noch vom Vorgängerbau stammen“, konstatiert Rückert. Im Innenraum des Münsters befindet sich ein Modell des Dachstuhls, der noch aus der Bauzeit des Münsters stammt. Man sieht, dass der hölzerne Dachstuhl auf den Mauern aufliegt. „Es gibt dendrochronologische Untersuchungen, die die Fälldaten der Bäume zwischen 1296 und 1298 datieren“, informiert die Schlossverwalterin. „Daraus geht hervor, dass wir es hier noch mit der ersten Dacheindeckung, der alten Lattung und den historischen Ziegeln zu tun haben.“

Die wechselhafte über 800-jährige Geschichte des Klosters begann Anfang des 12. Jahrhunderts. Im Jahr 1134 wurde der Ort „Salemanenswilare“ dem Zisterzienserorden zur Klostererrichtung gestiftet, 1137 kommt der Gründungskonvent nach Salem. Er fand damals eine alte Kapelle vor – die sogenannte Verenakapelle. Die aus Holz errichtete Kapelle wurde kurze Zeit später durch einen Steinbau ersetzt.

„Im Jahr 1179 findet die Weihung der ersten Klosterkirche statt“, erläutert Rückert die historischen Daten. „Mit der Regierungszeit von Abt Ulrich von Seelfingen ab 1285 ist absehbar, dass die romanische Kirche zu klein ist und so gibt der Abt den Neubau des jetzigen Münsters im gotischen Stil in Auftrag.“ Ab dem Jahr 1319 erfolgte ein 100 Jahre währender Baustopp, die endgültige Weihe, zu der auch Kaiser Sigismund geladen war, wird erst am 23. Dezember 1414 begangen. Ob der Kaiser wirklich vor Ort war, ist bis dato ungewiss, gewiss ist jedoch, dass er verspätet beim Konzil eintraf, was Spekulationen über seine Anwesenheit in Salem schürt.