Vor mehr als 40 Jahren wurde der Grundstein für den heutigen Naturerlebnispark Salem gelegt. Das harmonisch gestaltete Areal mit dem Freibad, den Bildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen war damals noch eine triste Baggersee-Mondlandschaft, die aus Kies gewonnen wurde.

Im Rahmen der Gebiets- und Kreisreform in Baden-Württemberg schlossen sich 1972 acht selbstständige Gemeinden zur neuen Gemeinde Salem zusammen. Die Bürgermeister von Buggensegel, Mimmenhausen, Mittelstenweiler, Neufrach, Rickenbach, Salem, Tüfingen und Weildorf regelten in der Gründungsurkunde, wie der Zusammenschluss vonstattengehen sollte. Sie gaben der neuen Gemeinde auch Ziele vor.

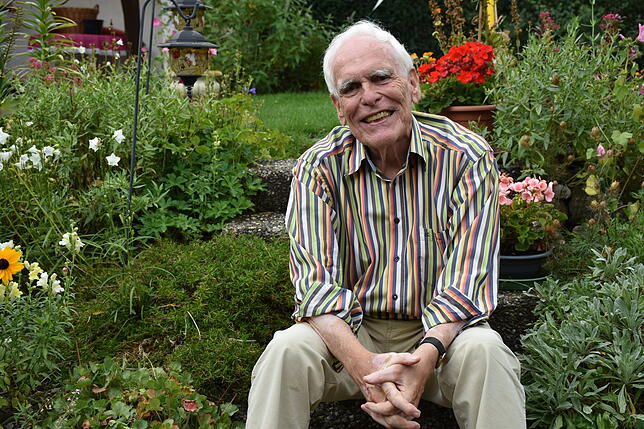

So ist in Paragraf 6, Absatz 1 zu lesen: „Es besteht Übereinstimmung, daß die Errichtung eines Verwaltungszentrums beim Baggersee zwischen den Teilorten Mimmenhausen, Neufrach und Salem anzustreben ist.“ Diese Vorgabe wird kommendes Jahr, 47 Jahre nach der Gründungsvereinbarung, mit dem Umzug des Rathauses von Neufrach in Salems Neue Mitte erfüllt werden. Salems Altbürgermeister Werner Kesenheimer kann sich noch gut erinnern. Als der Bürgermeisterposten in der neuen Gemeinde ausgeschrieben wurde, bewarb er sich damals als Trossinger Kämmerer um die Stelle. „Das war mein Aufgabenbuch, den galt es für mich umzusetzen.“

Doch neben dem Ziel, den neuen Verwaltungssitz in die Mitte der neugegründeten Gemeinde anzusiedeln, hatten die Altvorderen noch ein weiteres Vorhaben. Ein Bildungs- und Erholungszentrum Salemertal sollte „möglichst nahe dem Schnittpunkt der bisherigen Gemarkungsgrenzen von Mimmenhausen, Neufrach und Salem festgelegt“ werden. Festgehalten unter dem Paragrafen „Sonderbestimmungen“ der rot gefassten Gründungsurkunde der Gemeinde Salem, sollte die Umsetzung ein Großteil der ersten Amtszeit von Kesenheimer einnehmen.

Denn das Gelände befand sich komplett in Privatbesitz. „Ich musste den Baggersee vom Markgrafen kaufen und die umliegenden Grundstücke von weiteren 20 Eigentümern“, erzählte Salems erste Bürgermeister. Insgesamt kaufte die Gemeinde 50 Hektar auf, 30 Hektar Baggersee und 20 Umgebungsgelände. Danach begann erst die Arbeit für den Bürgermeister. Denn eine Mondlandschaft musste innerhalb kürzester Zeit umgestaltet werden.

Expertise von Schweizer Landschaftsarchitekt

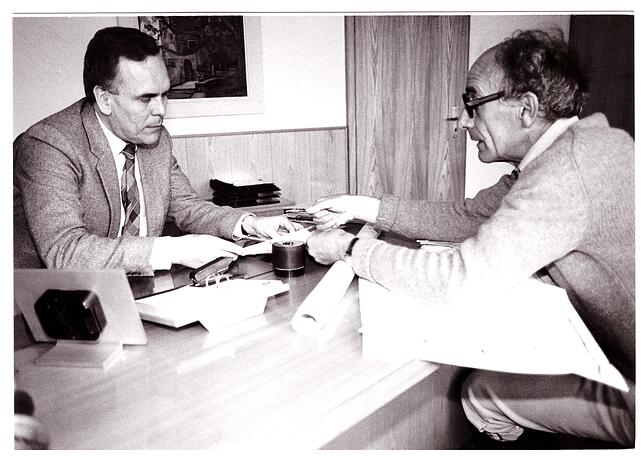

Die Gemeinde holte Expertise von Außen in Person des Schweizer Landschaftsarchitekten Andreas Sulzer. Der Schweizer konnte die Salemer Ratsmitglieder mit seinen Ideen überzeugen, mitunter auch mit ungewöhnlichen Präsentationsmethoden. „In der Ratssitzung hatte er ein Modell mitgebracht. Er kniete nieder und machte auf die Sichtachsen aufmerksam“, erinnerte sich Kesenheimer lächelnd. Für den Rat muss es lustig ausgesehen haben, wie der Architekt sich auf dem Boden wälzte.

Das Ergebnis kann bis heute überzeugen. Aus einer flachen grauen Mondlandschaft erschaffte Sulzer eine harmonische Hügellandschaft. „Das ganze Gelände musste von Grund auf neu modelliert werden. Die komplette Schlossseelandschaft ist durch Menschenhand geschaffen worden“, weiß Kesenheimer. Sulzer hatte die umgebende Landschaft im Kleinen am Schlosssee nachgebaut und so harmonisch in sie eingefügt.

Die Umbenennung des Baggersees in Schlosssee stammt von Bürgermeister Kesenheimer. „Schon damals hatte ich den Tourismus und die Außenwirkung im Blick“, berichtet er heute. Aber zunächst hätte er dabei nicht nur Unterstützer gehabt. „Viele meinten, dass der See eigentlich keinen Bezug zum Schloss hätte.“ Kesenheimer blieb unbeirrt.

Zukunftsinvestition bezahlt sich quasi von selbst

Bis zur Stilllegung und Abbau des Beton- und Kieswerks wurde noch Kies gefördert. Finanzfachmann Kesenheimer machte aus dem gewonnen Kies des Sees noch richtig Kies. „Das Geld aus dem Verkauf des Kies‘ nutzten wir für den Umbau und die Erschließung des Geländes.“ So bezahlte sich die Zukunftsinvestition quasi von selbst. Doch nicht nur das Gelände wurde neu gestaltet. An der neue gebauten Schlossseeallee wurden das Bildungszentrum, die Freibad- und Sportanlagen gebaut. Auch Sparkasse und Feuerwehr kamen hierher.