Eines ist sicher: Überlingen begeht 2020 nicht seinen 1250. Geburtstag. Denn der Ort existierte bereits 100 bis 200 Jahre, bevor er erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das war 773 – rund 500 Jahre vor Berlin. Kein Wunder also, dass Überlingen laut Kulturamtsleiter Michael Brunner eine „Stadt der Altersrekorde“ ist und Besonderheiten vorzuweisen hat, die man in der Hauptstadt vergeblich sucht.

So finde man in der Goldbacher Kapelle nicht nur die ältesten Wandmalereien des Bodenseeraums, sondern auch „das älteste erhaltene Ehepaarbildnis des deutschen Mittelalters“. Am heutigen städtischen Museum „lassen sich die ältesten Einflüsse der italienischen Renaissance nördlich der Alpen nachweisen“ und nicht zuletzt verzeichne das Rathaus „seit 1709 den ältesten Besitz einer ägyptischen Mumie in Süddeutschland„.

Als ehemalige freie Reichsstadt habe Überlingen eine vielschichtige Vergangenheit, betonte Stadtarchivar Walter Liehner. OB Jan Zeitler unterstrich, man wolle im Jubiläumsjahr aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne blicken. Doch wie kam es überhaupt zur Entscheidung, 2020 das Stadtjubiläum zu feiern?

Ein Datum mit Tücken

Überlingen feiert 2020 sein 1250. Stadtjubiläum, genau 50 Jahre nach der 1200-Jahr-Feier 1970. Gar nicht so logisch, wie‘s aussieht: Denn die Datierung der ersten urkundlichen Erwähnung Überlingens, die den Anlass für die große Sause liefert, ist diffizil.

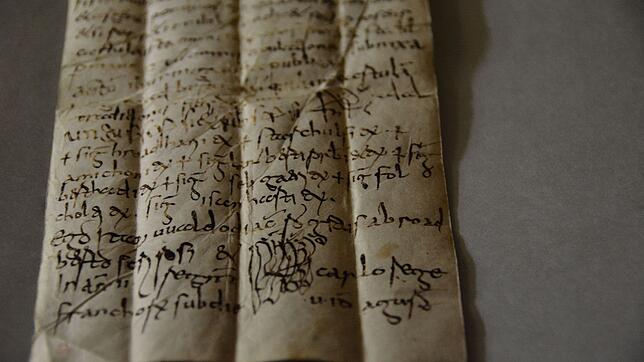

Originalurkunde im St. Galler Stiftsarchiv

Das genaue Jahr war lange umstritten und somit auch, wann Überlingen wieder Jubiläum feiern sollte. Beim Besuch einer Überlinger Delegation im St. Galler Stiftsarchiv, wo die Originalurkunde liegt, zeichnete sich dann Ende 2014 nach einem Gespräch mit Stiftsarchivar Peter Erhart eine salomonische Lösung ab: Gefeiert wird turnusgemäß 2020, aber das Buch zum Jubiläum erscheint erst 2023 – und damit genau 1250 Jahre nach dem Tag, an dem die Urkunde nach jüngsten Erkenntnissen tatsächlich wohl ausgestellt wurde: am 9. August 773.

Das Datierungsdilemma dreht sich um die Kernfrage: Wann beginnt die Herrschaft Karls des Großen? Denn Waldo, ab 782 dann Abt von St. Gallen, der die Urkunde verfasste, schreibt: „…im zweiten Jahr der Herrschaft Karls als König der Franken, am fünften Tag vor den Iden des Augusts (9. August).“

Doch um welches Jahr handelt es sich?

An diesem Tag überträgt ein gewisser Graf Rotbert seinen Besitz in Aulfingen ans Kloster St. Gallen. Überlingen, erwähnt als „Iburinga, villa publica“ ist lediglich Ausstellungsort des Dokuments. Doch um welches Jahr handelt es sich? Karl der Große teilt sich 768, nach dem Tod seines Vaters Pippin, die Regierung des Frankenreichs zunächst mit seinem Bruder Karlmann. Erst nach dessen Tod 771 übernimmt Karl das gesamte Reich und wird damit auch Herrscher über Alemannien, das in Karlmanns Teil lag.

So ergibt sich eine Spanne von 769 bis 773

Der Berliner Professor Michael Borgolte, langjähriger Erforscher der St. Galler Urkunden, setzt deshalb bei deren Datierung sowohl 768 als auch 771 und ferner 800 (Karls Kaiserkrönung) als mögliches Jahr I der Regierung Karls an. Im Überlinger Fall ergibt das eine Spanne der Jahre 769 bis 773. Doch Ende 2013 erschien der erste Band der Neubearbeitung des St. Galler Urkundenbuches „Chartularium Sangallense“ unter Federführung von Stiftsarchivar Peter Erhart.

Was bedeutet das für Überlingen?

Sie beruht auch auf den Vorarbeiten Borgoltes, kommt aber zum Schluss, „dass sämtliche Datierungen von St. Galler Urkunden nach den Regierungsjahren Karls des Großen nicht in die Zeit Karlmanns…sondern in die Zeit nach dessen Tod am 4. Dezember 771 gesetzt werden müssen.“ Das hieße also in Bezug auf die Ersterwähnung Überlingens: 9. August 773.