Als die Welt Anfang des 16. Jahrhunderts aus den Fugen gerät, werden die politisch Verantwortlichen der Reichsstadt Überlingen zu rigorosen Kämpfern gegen alles Neue. Historiker Casimir Bumiller spricht davon, Überlingen habe – mit Pfullendorf und Buchhorn, heute Friedrichshafen – zu jenen Reichsstädten am Bodensee gezählt, „die die reformatorischen Bestrebungen rigoros und früh unterdrückten und so im Dunstkreis der habsburgischen Herrschaft zu den Bollwerken im Kampf gegen Luthertum und Bauernkrieg werden konnten“.

Vortragsreihe des Kreiskulturamtes

Innerhalb der vom Kreiskulturamt organisierten Vortragsreihe zu 500 Jahren Bauernkrieg am nördlichen Bodenseeufer referierte Historiker Casimir Bumiller über „die Rolle der Reichsstadt Überlingen im Bauernkrieg in Bezug auf den Hegau“. Bumiller gilt als ausgewiesener Fachmann, vergangenes Jahr veröffentlichte er eine Monographie zum Bauernkrieg im Hegau, die auf seinen jahrzehntelangen Forschungen und einem 1998 in der Hilzinger Ortschronik erschienenen Aufsatz basiert.

Intakte Wappenscheibe im Germanischen Nationalmuseum

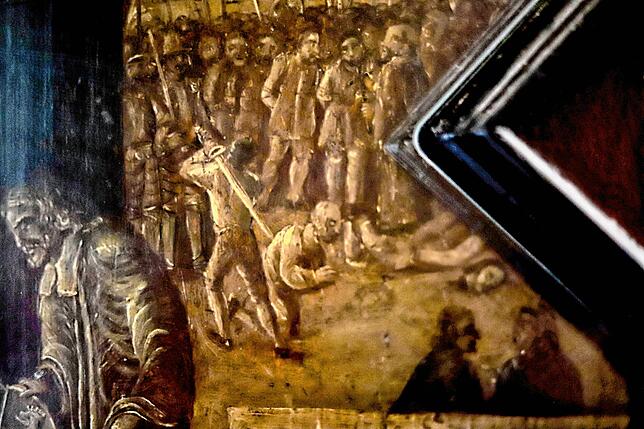

Die Loyalität der Reichsstadt Überlingen gegenüber Kaiser Karl V. hinterließ Spuren, die uns noch heute begegnen. Drei Jahre nach den Ereignissen von 1525 belohnte der Herrscher die – blutige – Niederschlagung des Bauernkriegs mit einer „Wappenbesserung“. Die Stadt erhielt jenes prachtvolle Wappen, das sie bis heute nutzt. Unmittelbar nach der Verleihung gab sie beim Konstanzer Meister Ludwig Stillhart mehrere in Auftrag, die nicht nur das Wappen zeigen, sondern „als einzigartiges Bildzeugnis“, so Bumiller, den Sieg über die Bauern. Eine dieser Scheiben ist heute im Ratssaal zu sehen, allerdings weist die Darstellung deutliche Schäden auf. Ein wesentlich besser erhaltenes Exemplar befindet sich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

„Mit dieser Kabinettscheibe bewahrte sich die Reichsstadt Überlingen ein ewiges Andenken an ihre ruhmreiche Rolle bei der Niederringung der bäuerlichen Revolution“, so Bumiller, „die Bauern hingegen wurden durch die Niederlage in weitere 300 Jahre Untertänigkeit gezwungen“.

Überlingen befand sich in den Bauernkriegsjahren 1524 und 1525 „in einer überaus ungemütlichen Situation“, beschrieb Bumiller. Durch die Grenzlage zwischen Hegau und Linzgau sei die Reichsstadt gleich mit zwei wichtigen Bereichen des Bauernkriegs konfrontiert gewesen: im Herbst 1524 die Erhebung im Hegau und im Frühjahr 1525 die Rebellion der Oberschwaben und der Seebauern unmittelbar vor der Haustüre.

Aktiv ins Geschehen gezogen wurde Überlingen schon unmittelbar zur „Hilzinger Kirchweih“ am 2. Oktober 1524. Um militärisch eingreifen zu können, bat der nellenburgische Landvogt Hans Jakob von Landau Überlingen um Unterstützung durch 400 Fußknechte, die auch pünktlich am Morgen des 2. Oktober nahe Sernatingen bereitstanden. Das Dorf, heute Ludwigshafen, gehörte zur Reichsstadt. Doch dem Landvogt gelang es nicht, selbst genügend Leute zu mobilisieren. „Dass er die in Sernatingen bereit stehenden Überlinger Soldaten unverrichteter Dinge nach Hause schickte, darüber waren die Stadtväter nachhaltig verärgert“, referierte Bumiller.

Überlingen setzt zuerst auf Verhandlungen

Wenige Tage später kam Überlingen den Bitten des Landvogts dennoch erneut nach und schon am 7. Oktober stand die Truppe wieder bei Sernatingen bereit. Allerdings hätten die Reichsstädter „eindeutig eine Verhandlungslösung angestrebt“, sagte Bumiller. „Überlingen übernahm in dieser frühen Phase des Bauernkriegs eine entscheidende Rolle als diplomatische Kraft.“

Führende Köpfe waren die Räte Caspar Dornspeger und Caspar Menlishofer sowie Bürgermeister Hans Freiburger. Er sei wie das gesamte Überlinger Patriziat stark aristokratisch geprägt gewesen und habe in diesen Monaten eine zwar entschiedene, „aber keineswegs erbarmungslose Haltung im Umgang mit den aufständischen Bauern“ entwickelt. Freiburger sei maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass im hegauischen Aufruhr zwischen Oktober 1524 und Januar 1525 zu einer Waffenruhe kam.

Reichsstadt verfolgt eine doppelte Strategie

„Wir finden Ende Mai 1525 eine ähnliche Situation vor wie schon zu Beginn des Bauernkrieges im Oktober 1524“, so Bumiller. Während der Adel die militärische Konfrontation mit den Bauern suchte, verfolgte die Reichsstadt Überlingen eine doppelte Strategie. Einerseits wurde gerüstet, um den rund 6000 aufständischen Bauern militärisch begegnen zu können, gleichzeitig suchte die Reichsstadt diplomatische Kanäle, um deren Verhandlungsbereitschaft auszuloten.“ Tatsächlich gelang es, zwischen Überlingen und einem Teil der Hegauer Bauernschaft einen Waffenstillstand auszuhandeln.

Überlingen schlägt „Sernatinger Meuterei“ nieder

Ende Mai 1525 dann bekommen die Überlinger mit den eigenen Truppen, die in Sernatingen liegen, Probleme. Der heute als „Sernatinger Meuterei“ bekannte Aufstand datiert auf den 27. Mai. Die etwa 2000 Mann starke Truppe bestand zu einem großen Teil aus Untertanen des Umlandes und die Bauern und Handwerker kannten die Probleme ihrer Standesgenossen im Hegau nur zu gut. Als sie am 27. Mai 1525 den Fahneneid schwören sollen, weigern sich rund 600 Mann. Der Überlinger Hauptmann Jakob Kessenring schlägt den Aufstand konsequent nieder. Er lässt die Meuterer von loyalen Truppenteilen einkesseln und etwa 60 werden festgenommen. Acht Rädelführer werden schon am folgenden Tag, am 28. Mai, auf der Überlinger Spitalwiese geköpft. Die übrigen werden an den folgenden Tagen in Überlingen verhört, gefoltert und zum Teil ebenfalls hingerichtet.

Überlingen wird Teil der Allianz, die Bauernkrieg niederschlägt

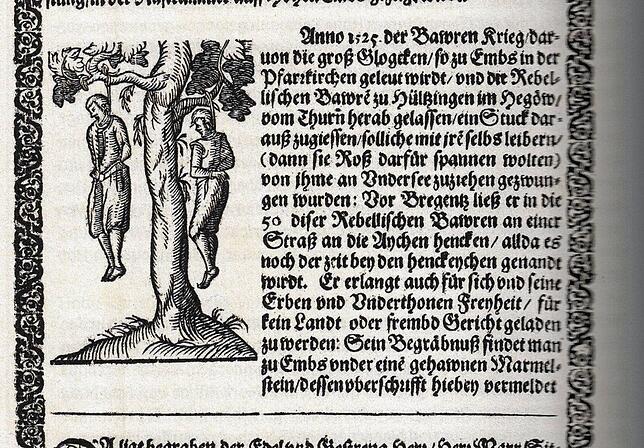

Durch diese Strafaktion hatten nun die Verbündeten – Überlingen, Ravensburg, Pfullendorf, Markdorf, Meersburg, die Grafen von Werdenberg und der Landkomtur des Deutschen Ordens – den Weg frei, um sich den Bauern im Raum Radolfzell zuzuwenden. Am 1. Juni wurde der schlachterprobte kaiserliche Feldhauptmann Mark Sittich von Ems in Vorarlberg zum Obersten über die Hegaukampagne bestellt. Am 18. Juni erreichte er mit 2000 Mann Überlingen, die Stadt stellte 400 Mann unter Caspar Dornsperger, dazu kamen noch die rund 2000, die bei Sernatingen standen. Mit am Ende 8000 Mann gelang es dem erfahrenen Kommandanten am 26. Juni, die rund 14.000 Bauern bei Möggingen zu besiegen.

Weitere Schlachten am 1. und 2. Juli beendeten den Bauernkrieg im Hegau endgültig und Überlingen war Teil der Allianz gewesen, die ihn niedergeschlagen hatten.