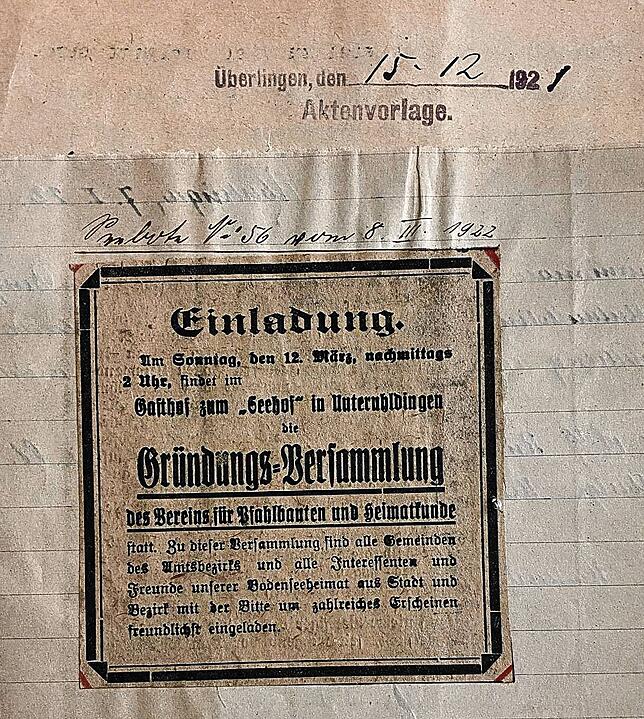

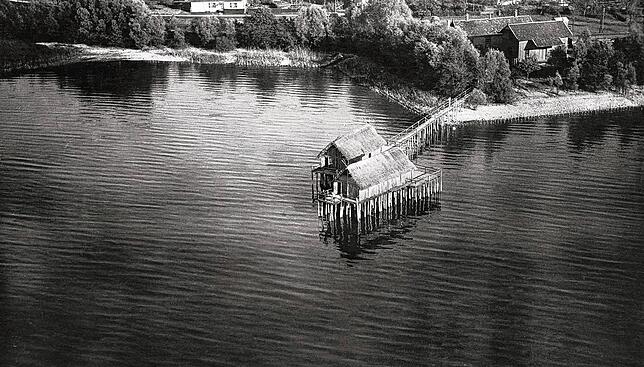

Die Unteruhldinger Pfahlbauten ziehen seit 100 Jahren die Menschen an. Bis dato zählten sie über 15,6 Millionen Besucher. Sie waren von Anfang an ein Erfolg: Bereits in ihrem Gründungsjahr 1922 kamen 6652 Menschen, um die ersten beiden Rekonstruktionen, die Riedschachen-Häuser, zu sehen, die heute den ältesten Teil des Pfahlbaumuseums bilden. Es gilt als das erste Freilichtmuseum dieser Art in Deutschland und wird seit seinem Beginn vom Verein für Pfahlbau und Heimatkunde getragen. Dieser war am 12. März 1922 von 67 Mitgliedern im Gasthaus Seehof in Unteruhldingen gegründet worden.

Langjähriger Leiter Hans Reinerth übertreibt seine Rolle bei der Gründung

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, doch manchmal ist eine Vaterschaft zweifelhaft oder nur angenommen. Das trifft auch auf die Gründungsgeschichte der Pfahlbauten zu. So schrieb sich Hans Reinerth, der das Museum von Anbeginn an begleitete und jahrzehntelang bis zu seinem Tod 1990 leitete, für dessen Entstehung selbst eine Schlüsselposition zu, die er nach heutigen Erkenntnissen nicht hatte. Das sagt Direktor Gunter Schöbel, der 1990 die Leitung des Museums – inklusive Reinerths Nachlass – übernahm und dessen Geschichte seither gründlich aufarbeitet. „Ich war anfangs auch auf dem Holzweg und bin Reinerth aufgesessen“, räumt Schöbel ein.

Schöbel: „Drei geniale Menschen als Geburtshelfer“

Tatsächlich hatten die Pfahlbauten mehrere Geburtshelfer. Schöbel nennt als die Wichtigsten: den Tübinger Archäologen Robert Rudolf Schmidt, den Unteruhldinger Bürgermeister Georg Sulger und den Überlinger Oberamtmann (Landrat) Hermann Levinger. „Levinger, Schmidt und Sulger waren drei geniale Menschen, die das Museum ins Entstehen brachten“, so Schöbel. Das wäre vor 1918 nicht möglich gewesen und ab 1933 natürlich auch nicht mehr.

Bildungsideal ändert sich in der Weimarer Zeit

„Wir haben dieses Zeitfenster der Weimarer Republik, wo ganz neue Museumsgründungen möglich waren.“ Das Bildungsideal veränderte sich in dieser Ära radikal, neue Konzepte waren gefragt. So habe der Kommunist Karl Liebknecht Freilichtmuseen gefordert und Sozialisten hätten Museen für alle verlangt. Außerdem seien in dieser Zwischenphase Entscheidungsspielräume an die Regionen abgegeben worden. „Man musste nicht immer in Stuttgart, Karlsruhe oder München nachfragen.“

Zur Vorgeschichte der Vereinsgründung

Robert Rudolf Schmidt, Professor am Urgeschichtlichen Forschungsinstitut in Tübingen (UFI), dessen Assistent Hans Reinerth war, leitete bereits seit 1919 Ausgrabungen prähistorischer Siedlungen am Federsee und hatte 1920 einen ersten Steinzeitbau bei Bad Buchau nachbilden lassen. Schon 1919 hatte sich Schmidt bereit erklärt, auch „die Bodensee-Pfahlbaufunde demnächst neu aufzustellen“.

Hermann Levinger hat Idee nach Reinerth-Vortrag beim Bodenseegeschichtsverein

Am 12. September 1921 hält Schmidts damals 21-jähriger Mitarbeiter Reinerth in Lindau beim Bodenseegeschichtsverein (BGV) den Vortrag: „Die Pfahlbauten des Bodensees im Lichte der neuesten Forschung.“ Noch auf der Rückfahrt nach Überlingen bespricht Hermann Levinger die Idee für eine Neubildung von Pfahlbauten mit Victor Mezger, dem frisch gewählten Präsidenten des BGV und Gründer des städtischen Museums Überlingen, der sofort dafür ist. Es müsse, unterstreicht Levinger, in Unteruhldingen sein, am Wirkungskreis Sulgers.

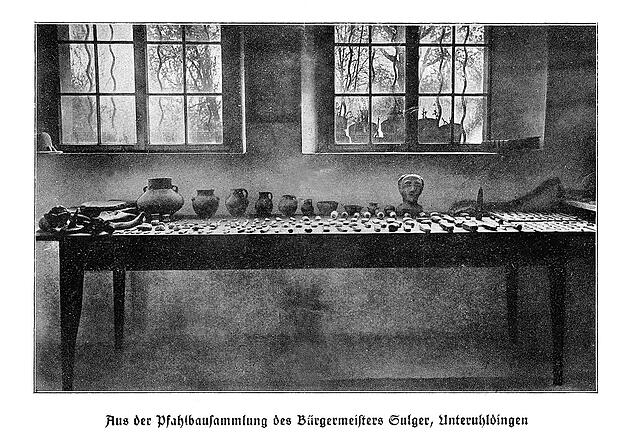

Unteruhldinger Bürgermeister Sulger als Kenner anerkannt

Denn Bürgermeister Sulger, obwohl Amateur, gilt als Pfahlbauforscher „auch der Obrigkeit als Kenner“, sagt Schöbel. Von Kindheit an ist der 1867 geborene Sulger, der direkt an der Unteruhldinger Mole aufwächst, von den Pfahlbauten begeistert, sammelt und gräbt, sogar unter dem eigenen Haus. Sulger ist dann auch von Levingers Plan hellauf begeistert.

Beeindruckende Sammlung, versteckt in einer düsteren Kammer

Bereits im März 1921 hatte Levinger bei einer Ortsbereisung in Unteruhldingen Sulgers reichhaltige Sammlung bestaunt, aber bedauert, dass sie in einer „kleinen ungünstig beleuchteten Kammer des Bürgermeisters, in der sie in keiner Weise zur Geltung kommt“, vor sich hindämmerte. Levinger schlug vor, sie besser im Schul- und Rathaus unterzubringen. „Ich habe in diesem Sinne mit dem Gemeinderat gesprochen und glaube, dass bei der Intelligenz seiner Mitglieder dieser Plan auch zur Ausführung kommt“, schreibt Levinger.

Bitte um billigen Preis für Bauholz aus markgräflichen Wäldern

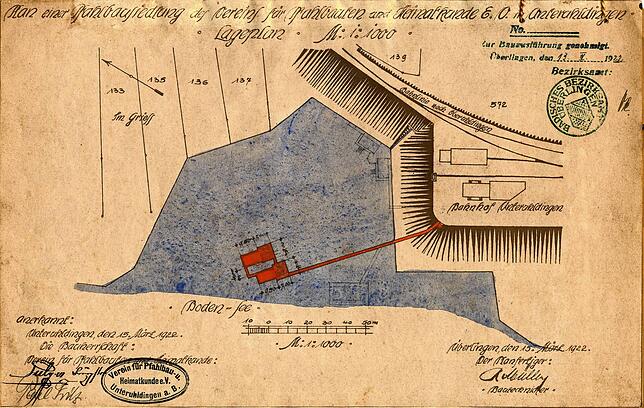

Nach der Initialzündung in Lindau geht es Schlag auf Schlag: Nach einem zweiten Vortrag Reinerths am 11. November in Überlingen wählt man den Standort in Unteruhldingen aus. Levinger bittet fünf Tage später bei Forstmeister Meiss in Salem um Holz aus den markgräflichen Wäldern: Laut Reinerth brauche man etwa 600 Kiefernstämme von 15 Zentimetern Durchmesser und 30 Birkenstangen. Levinger bittet um einen billigen Preis mit eventuell längerer zinsloser Zahlungsfrist.

Insgesamt benötigt man für den Bau der beiden Häuser 200.000 Mark. Diese Summe sei bereits inflationsbedingt so hoch gewesen, erklärt Schöbel. Paul Fritz, ursprünglich Elektroingenieur aus Stuttgart, der seit 1920 in Oberuhldingen wohnt, entwirft mit Unterstützung des UFI die Baupläne. Vorbild dafür sind Grundrisszeichnungen von Ausgrabungen in Schussenried-Riedschachen.

Fürst zu Fürstenberg und kommunistischer Schriftsteller als Gründungsmitglieder

Bei der Gründung des Vereins zeichnen die meisten der neuen Mitglieder – zu denen Egon Fürst zu Fürstenberg ebenso zählt wie der sozialistische dänische Schriftsteller Martin Andersen-Nexö – Schuldscheine, um den nötigen Bankkredit über 200.000 Mark abzusichern. Besonders großzügig sind Unteruhldinger Gastwirte, von denen gleich mehrere je 5000 Mark garantieren, Ingenieur Fritz und die Gemeinde Unteruhldingen unterschreiben jeweils für 10.000 Mark. Die Bürgerschaft von Unteruhldingen allein bringt unterm Strich 100.000 Mark der Garantiesumme auf, was Levinger ausdrücklich lobt.

Fast 100 Jahre ohne staatliche Zuschüsse

Bereits Ende 1922 konnte man laut Schöbel das gesamte Darlehen wieder zurückzahlen. Und zwar ganz ohne einen Staatsbeitrag. Zwar hatte Levinger am 15. April 1922 eine entsprechende Bitte ans badische Ministerium für Kultus und Unterricht gerichtet, aber eine Absage erhalten. Bis 2021, als 1,5 Millionen Euro für das neue Museum bewilligt worden seien, habe das Pfahlbaumuseum nie staatliche Zuschüsse erhalten, hebt Schöbel hervor. „Auch in der NS-Zeit keinen einzigen Pfennig, es war immer Vereinsvermögen.“

Direktor der Geologischen Landesanstalt spricht von „Kitsch“

Denn bei offiziellen Stellen stoßen die Rekonstruktionspläne nicht überall auf Gegenliebe. So nimmt der Geologe und Prähistoriker Wilhelm Deecke, Direktor der Geologischen Landesanstalt von Baden, am 29. April 1922 Stellung, dass „die große Gefahr besteht, dass solch ein Unternehmen nur Kitsch schafft“, weil man sich nicht wirklich in die damaligen Lebensgewohnheiten hineindenken könne.

Levinger retourniert am 4. Juli 1922 in einem Schreiben ans badische Kultusministerium, dass die erforderlichen Mittel durch das Entgegenkommen des Tübinger UFI gesichert seien und dass es auch von der Regierung Anerkennung verdiene, „dass ein derartiges auf streng wissenschaftlicher Grundlage aufgebautes Unternehmen durch opferwilliges und rasches Zugreifen für Baden gesichert wurde“. Vielleicht werde Deecke bei einer Besichtigung der fast fertigen Gebäude „seinen harten Vorwurf, dass ‚Kitsch‘ geschaffen wurde“, zurücknehmen.

Bereits im ersten Jahr ein Erfolg für den Fremdenverkehr

Tatsächlich können, nach nur vier Monaten Bauzeit, die beiden Riedschachen-Häuser am 1. August 1922 eröffnet werden. Bis zum Jahresende 1922 besuchen sie 5046 Erwachsene, 810 Kinder und 796 Schüler. Der Fremdenverkehr erlebt einen erheblichen Aufschwung. Dem Pfahlbauverein und seinem Museum steht eine lange und bewegte Geschichte bevor. Die erste Krise müssen sie bereits 1923 bestehen. Wegen der Inflation – am 1. Oktober kostet die Eintrittskarte für einen Erwachsenen 1 Million Mark – müssen Erweiterungspläne zurückgestellt werden. Aber natürlich nur vorläufig.