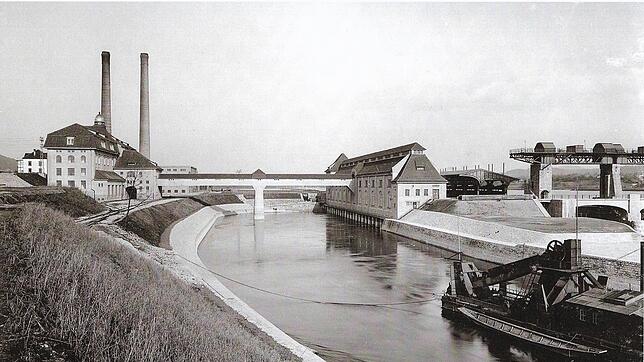

Grenzach-Wyhlen – Vor 60 Jahren war das Kohlekraftwerk in Wyhlen mit seinen markanten Schornsteinen weithin sichtbar. Heute erinnert nur noch eine Mauer daran. Ältere Wyhlener können sich noch gut daran erinnern, dass bis vor etwa 60 Jahren der Standort des Wasserkraftwerkes schon von Weitem her gut erkennbar war, denn dort ragten zwei Industrieschornsteine hoch auf.

Im Jahr 1907 begannen am östlichen Ortsrand von Wyhlen die ersten Arbeiten für das Wasserkraftwerk. Aus dem rund zehn Jahre zurückliegenden Bau des Kraftwerkes Rheinfelden ließen die Kraftübertragungswerke Rheinfelden (KWR) viele dort gewonnene Erfahrungen in den zweiten derartigen Großbau einfließen. Dazu gehörte die Nutzung von Elektroenergie für die Bauarbeiten. Um damit ausreichend versorgt zu sein, entstand gleich zu Beginn am Rand der Wyhlener Baustelle ein Kohlekraftwerk, auch Dampfzentrale genannt. Als die Tiefbauarbeiten für das eigentliche Kraftwerk gerade begonnen hatten, war das Kohlekraftwerk schon betriebsbereit.

In einer innerbetrieblichen Information teilte die Bauleitung in Wyhlen am 8. Juni 1909 mit, dass spätestes Mitte Juli die Betriebsproben für die neue Dampfzentrale beginnen könnten. Nach zwei bis drei Monaten würden die Restarbeiten abgeschlossen sein. Dann könnten alle Beschäftigten aus der Dampfzentrale zum eigentlichen Kraftwerksbau wechseln.

Eingebaut wurden in den Jahren 1909 und 1910 insgesamt sieben Schiffskessel von der Oberhausener Firma Babook¦&¦Wilcox. Bei Überhitzung auf 350 Grad erreichten sie einen Dampfdruck von 13,25 atÜ (Atmosphären Überdruck, damalige Maßeinheit für Druck). Daraus wurden zwei Turbinen gespeist, hergestellt von der AEG. Sie gaben Strom mit einer Spannung von 6800¦Volt ab, in einer Gesamtleistung von 7200 Kilowatt. Damit wurde zunächst der Baustrombedarf gedeckt. Später stellte sich heraus, dass dieses Dampfkraftwerk sehr gut geeignet ist, bei geringem Rheindurchfluss in Wyhlen Defizite aus dem Wasserkraftwerk auszugleichen. Damit wirkte das Dampfkraftwerk ausgleichend bis hinauf zum Kraftwerk Laufenburg.

88 Gemeinden und Städte versorgt

Die Kraftübertragungswerke Rheinfelden versorgten in der Nachkriegszeit 82 Gemeinden und sechs Städte sowie eine Vielzahl von Industriebetrieben in Südbaden. Bereits unmittelbar nach seiner Eröffnung sicherte das Wyhlener Wasserkraftwerk die Stromversorgung für die Wiesentalbahn und die Strecke Schopfheim-Säckingen. Dabei durften keine Unterbrechungen eintreten. Auch deshalb war die Reserveleistung aus dem Dampfkraftwerk so wichtig. Problematisch wurde der Betrieb des Dampfkraftwerkes in den Nachkriegsjahren, weil die Besatzungsmacht den Bezug von Kohle reglementierte. In einem Brief an die französischen Behörden beschrieben die KWR am 3. Dezember 1946 die Situation, vor allem die Kooperation aller inzwischen hier ansässigen Kraftwerke, inklusive des jüngsten in Schwörstadt: „Bei zu geringer Energiedarbietung dieser Wasserkraftwerke helfen das Dampfkraftwerk Wyhlen und der Energiebezug aus den deutschen Nachbarnetzen.“ Damit begründeten die KWR den dringenden Bedarf an Kohle, auch weil ein erheblicher Teil des daraus gewonnenen Stroms nach Frankreich geliefert werden musste.

Kohle kam per Bahntransport über das Anschlussgleis vom Bahnhof Wyhlen auf das Kraftwerksgelände. Leider ließen sich keine Zahlen von Wagenladungen finden. Der Verbrauch lag bei etwas mehr als 200 Tonnen in einer Woche. So dürften mehrfach in der Woche Kohlelieferungen über die Anschlussbahn angekommen sein. Auch die badische Hauptlastverteilung in Karlsruhe sprach sich für stabile Kohleversorgung aus, gegebenenfalls seien Lieferungen von anderen Kraftwerken umzudisponieren, eben weil Stromlieferungen nach Frankreich sicherzustellen waren.

1952 kam es in der Schweiz zu massiver Stromknappheit. Um diese zu mildern, wurden alle verfügbaren Kleinkraftwerke zugeschaltet, auch bei den Kooperationspartnern auf deutscher Seite. Angesichts der Kohleknappheit entstand die Überlegung, zumindest einen Teil der Dampferzeuger auf Ölbetrieb umzustellen. 1952 wurden drei Kessel mit Ölfeuerung betrieben. Eingespeist wurde es aus Hochbehältern, deren Befüllung direkt von Bahnwagen aus erfolgte. Bereits 1953 begann der Rückbau der Ölbrenner.

Schornsteine 1966 abgerissen

In den Folgejahren ging der Bedarf an Hilfe aus dem Kohlekraftwerk deutlich zurück, in den frühen 1960er-Jahren kamen die Dampferzeuger kaum noch zum Einsatz, so entschieden sich die Kraftübertragungswerke für die Stilllegung. Im Februar 1966 wurden nach Informationen aus dem Archiv von Naturenergie Hochrhein als Erstes die beiden Schornsteine abgerissen. Sie waren 1909 aus Ziegeln errichtet worden, jeweils 66 Meter hoch und oben mit einem Durchmesser von 2,80 Meter. Heute ist vom Kohlekraftwerk nur noch die Mauer der Kohleschütte zu sehen.