Die Triebspitzen der Buchen sind kahl. In ihrer Skelettgestalt ragen nur dürre Äste aus der Krone. Sie haben kein Laub getrieben. Ein Zeichen unzureichenden Wasserversorgung, weiß Ralf Göhrig. Er ist Revierförster in Jestetten und arbeitet in der Landesforstverwaltung. „Ohne Wasser, kein Leben“, fasst es der Forstwirt zusammen. Wie Menschen sind Bäume auf Wasser angewiesen.

Bäume sind auf Wasser angewiesen

Entlaubte Triebspitzen treten erst nach mehreren Jahren Dürre in Folge auf, wenn auch die tieferen Schichten entwässert sind, ergänzt Göhrig. Das ist wie beim Menschen problematisch: „Jedes geschwächte Wesen ist anfällig für Krankheiten“, betont der Förster.

Doch wie ist das im anfangs so verregneten August? Gerade in der ersten Wochen zeigte sich der August phasenweise trist verregnet. Aber das ist nur die menschliche Perspektive auf die Wetterlage. Den Bäumen und insbesondere dem Boden ist das regnerische Wetter sehr zuträglich – zumindest unter bestimmten Umständen. Dazu weiß Ralf Göhrig mehr.

Wald ist wie Menschen bei Tisch

Einen Wald könne man sich vorstellen wie eine Gruppe Menschen an einem Esstisch. Die Mahlzeit steht bereit und jeder will und soll satt werden. Der Waldboden ist der Tisch mit den Nahrungsmitteln. Die Wurzeln sind das Besteck der Bäume. Darüber nehmen sie das Wasser zu sich.

Winterniederschlag wichtiger als Sommergewitter

Sommertrockenheit spiele für den Altbestand kaum eine Rolle. Die Bäume wurzeln in bis zu zwei Metern Tiefe im Grundwasserbereich und leben vom Winterniederschlag. Der mäßig starke, dafür andauernde Regen tränkt den Boden und gelangt bis in die tieferen Erdschichten.

Dem gegenüber sickere kurzer Sommerregen nicht weit genug in den Boden ein, erläutert der Forstwirt. Junge Bäume, Kräuter und Gräser profitierten dafür von ihm, weil sie weniger tief wurzeln. Ohne sommerliche Regenfälle würden sie gar eingehen und vertrocknen, fährt Göhrig fort.

Ein Sommergewitter wiederum bekomme dem Wald wenig, schildert der Förster. Die großen Tropfen zerschlagen die Bodenporen, wodurch sie kein Wasser aufnehmen können. Im Gegenteil: den Regen sogar abweisen.

Wasserspeicher wieder voll

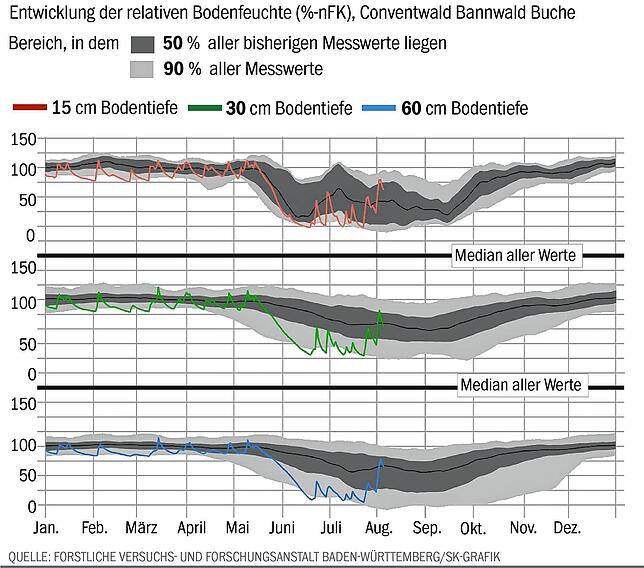

„Ab Mitte Mai hat die warme und niederschlagsarme Witterung zu einer raschen Entleerung der Bodenwasserspeicher geführt“, schildert Heike Puhlmann, Leiterin Boden und Umwelt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Mit den Niederschlägen in der zweiten Julihälfte und der nassen Witterung der vergangenen Wochen kam für die Bäume die Erleichterung und die Wasserspeicher haben sich teilweise wieder aufgefüllt, sodass für diese Jahreszeit typische Bodenverhältnisse bestehen.

Das pflanzenverfügbare Wasser ist laut Puhlmann damit in diesem Jahr ausreichend vorhanden: „Der Bereich Hotzenwald ist aktuell eher gut wasserversorgt“, sagt sie. Lediglich in den tieferen Lagen des Hochrheins insbesondere südlich des Rheinnebenflusses Wiese herrschten trockenere Verhältnisse.

Laub bindet Wasser

Vor Trockenheit bewahren Bodenbewuchs, abgefallenes Laub auf dem Grund sowie das Blätterdach. Gerade im Sommer halten sie die einfallende Sonne ab und verhindern eine stärkere Wasserverdunstung, erläutert Ralf Göhrig. Das kühlt den Wald und bindet letztlich die Feuchtigkeit im Waldboden, fügt er hinzu.

Wasser wichtig für Harz

Ausreichend Flüssigkeit ist nicht nur zur Nährstoffversorgung notwendig, sondern auch zur Verteidigung: Eine Fichte beispielsweise könne sich gegen Borkenkäfer behaupten, indem sie Harzfluss anregt, erklärt Gemeindeförster Ralf Göhrig.

Im klebrigen Sekret gefangen, stirbt der Schädling. Steht dem Baum jedoch nicht ausreichend Flüssigkeit zu Verfügung, kann er kein Harz produzieren und der Borkenkäfer frisst sich durch die Rinde in den lebendigen Teil des Baumes.

Rinde schützt den Baum

Die Rinde, genauer gesagt die Borke, schützt den Baum vor Frost, Hitze, Regen, Wind und Schädlingen. Sie schirmt das dahinterliegende Kambium ab. Zusammen mit den ersten maximal drei Jahresringen enthält das Kambium die Kapilaren des Baumes, seinen Trinkmechanismus. Der aktive, wasserführende Teil eines Baumes ist damit vergleichsweise klein.

Das restliche Holz dient zur Stabilisierung sowie als CO2-Speicher. Wird der Baum nicht ausreichend mit Flüssigkeit versorgt, schwächt der Kapilarsog ab, und das Wasser erreicht nicht mehr die gesamte Höhe des Baumes. Doch solange die Bodenspeicher so viel Wasser führen wie bisher, sind die Bäume vorerst gut versorgt.