„Menschenrechte und Europa – wann haben sich die beiden getrennt?“ Es schwingt viel Bitterkeit bei dieser Frage mit, die Mimi Hapig, Projektleiterin der humanitären Organisation „Soup and Socks“ (Suppe und Socken), umtreibt. Doch der damit zum Ausdruck gebrachte Frust kommt nicht von Ungefähr. Er resultiert aus jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit Flüchtlingen direkt dort, wo diese Europa betreten wollen – und häufig daran gehindert werden.

Erfahrungen an der Außengrenze oft schwer zu ertragen

Aktueller Anlass, das Wertesystem Europas zu hinterfragen, sind für Mimi Hapig Berichte über mehrere Menschen, die entlang der türkisch-griechischen Grenze erfroren seien. Was genau vorgefallen ist, weiß auch sie nicht, aber wie so oft gehe sie vom Schlimmsten aus. Denn an der EU-Außengrenze sei nicht viel von der oft beschworenen europäischen Solidarität zu spüren, sagt sie.

Eine Erklärung für die Verständnislosigkeit für die Not, die viele Menschen zur Flucht zwingt, sieht Hapig nicht zuletzt mit der Situation in Europa: „In Europa haben wir uns lange in Sicherheit gewähnt. Bewaffnete Konflikte, Krieg, Not – diese Dinge schienen für die meisten Menschen auf unserem Kontinent weit entfernt und hatten mit dem Alltag wenig zu tun. Wegschauen war daher leicht.“

Mit dem gerade aufflammenden Krieg in der Ukraine könnte sich Hapigs Einschätzung nach die Sache erheblich verändern, denn die Ereignisse seien plötzlich verhältnismäßig nahe und es sei zu erwarten, dass sich angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine hunderttausende Menschen innerhalb Europas auf die Flucht begeben.

Hapig dazu: „Es ist höchste Zeit, dass wir mehr Solidarität lernen und fordern – und diese dann nicht nur auf unsere europäischen Nachbarn beschränken.“

An Hilfsbereitschaft mangelt es an der Außengrenze häufig

Denn tatsächlich erlebe sie in ihrer täglichen Arbeit an der griechisch-türkischen Grenze vieles, was sie erschüttere, schildert die 31-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wenn sie die Situation vor Ort analysiert, ist sie kompromisslos und extrem direkt. Doch ihre Haltung basiere auf langjährigen Erfahrungen und Beobachtungen, wie mit Menschen auf der Flucht umgegangen werde, erklärt sie.

Mimi Hapig ist seit Dezember 2016 unmittelbar in die Arbeit mit Menschen auf der Flucht in Griechenland involviert. Während der vergangenen fünfeinhalb Jahre hat sie in Griechenland das humanitäre Projekt „Habibi.Works“ mitaufgebaut und geleitet.

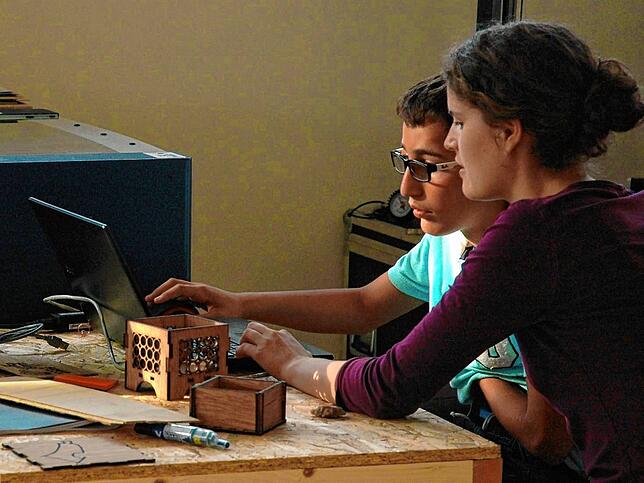

Dabei handelt es sich um eine interkulturelle, offene Werkstatt, wo Flüchtlinge, Einheimische und internationale Experten zusammen kommen sollen, auch um Produkte und Perspektiven zu schaffen.

„Wir sind ein kleiner Träger mit wenigen Ressourcen“, berichtet sie, „und wir leisten harte Arbeit“. Wofür sie sich einsetzt – gleiches Recht für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft – ist mehr als nur ein Beruf. „Wenn man ein Projekt wie Habibi.Works von Null aufbaut, richtet sich auch das Privatleben danach“, sagt sie.

Reise nach Peru brachte neue Perspektive auf Themen wie Armut und Menschenrechte

Aufgewachsen in Niederhof in der Gemeinde Murg, machte sie 2010 das Abitur am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen. Danach reiste sie nach Peru. „Dort ist mir hautnah klar geworden, wie Armut mit unseren Privilegien verknüpft ist“, blickt sie zurück.

Daraus erwuchs ihr persönlicher Anspruch – auch mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen – der ungleichen Verteilung von Reichtümern und Ressourcen aktiv entgegen zu wirken. Zumal, so ihre Erfahrung, Menschenrechtsverletzungen nicht nur in Südamerika geschehen, sondern quasi vor der Haustüre.

Ein Beispiel: Im Oktober 2015 war Mimi Hapig mit einer kleinen humanitären Gruppe an der ungarisch-kroatischen Grenze im Einsatz, wo Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zu Hunderten in einen Zug gepfercht gewesen seien. Hapig und ihre Mitstreiter hätten die Menschen mit Wasser versorgt, erinnert sie sich.

Dass sie dabei von Scharfschützen des ungarischen Militärs flankiert worden seien, habe sie nicht nur fassungslos gemacht, sondern auch sehr viele Fragen im Hinblick auf den Umgang Europas mit Menschen in Not aufgeworfen.

Persönlicher Einsatz für längerfristige Lösungen

Sie kam zum Schluss, dass sie, wenn sie menschenwürdige, längerfristige Lösungen finden will, selber aktiv werden muss. Sie gelangte zu „Soup and Socks“, als diese Organisation sich gerade gründete.

2016 folgte der zweite Schritt, als „Habibi.Works“ von „Soup and Socks“ aus der Taufe gehoben wurde. Auf 700 Quadratmetern im griechischen Ioannina, gibt es hier elf verschiedene Arbeitsbereiche.

Er ist dazu gedacht, dass Menschen arbeiten, lernen, lehren und sich begegnen. Mimi Hapig leitet „Habibi.Works“ seit dessen Gründung.

Erlebnisse an der griechisch-türkischen Grenze erschüttern

Laut Hapigs Darstellung gebe es wenige Projekte in dieser Region, die einen solchen Ansatz verfolgten. Häufig sei Behörden eher daran gelegen, die Flüchtlinge los tu werden oder sie gar nicht erst ins Land und damit in die EU zu lassen, sagt sie. Hapig verweist auf einen Bericht von IRC (International Rescue Committee), wonach ein Drittel der Menschen in griechischen Flüchtlingscamps Hunger leidet. Zugleich würden rund 28 Millionen Euro in die Konstruktionen von Mauern um Flüchtlingscamps auf dem griechischen Festland investiert.

Das seien Faktoren, die sie zornig machen, die sie an Europa und seinen Absichten zweifeln lassen, sagt Mimi Hapig: „Statt Geld in Bildung und Integration zu investieren, sendet Griechenland die Botschaft: Menschen auf der Flucht sind nicht willkommen und werden wie Kriminelle behandelt.“

Dabei seien Flüchtlinge keine Bedrohung für die hiesige Gesellschaft, stellt sie klar. „Sie sind genauso intelligent und interessiert. Sie machen sich auf den Weg, weil sie in ihrer Heimat keine Überlebenschance haben“, so Mimi Hapig.

In Europa würde nur ein Bruchteil der Flüchtlinge ankommen, werde aber als „Feindbild“ dargestellt. Dabei, sagt sie, „leben wir auf einem der ökonomisch-reichsten, infrastruktur-stärksten Kontinenten der Welt“.

Dabei wäre es aus ihrer Sicht leicht zu verhindern, dass Menschen nach ihrer Ankunft in Europa leiden müssten oder ausgegrenzt werden, sagt sie: „Und es wäre zum Vorteil aller Beteiligten: Menschen zu integrieren und sie zu teilnehmenden, steuerzahlenden, aktiven Bürgern zu machen, würde sich am Ende positiv für uns alle auswirken“, ist sie überzeugt.