Wasserstoff gilt als wesentlicher Baustein der Energiewende. Er kann sehr viel Energie speichern – beispielsweise Strom von Windkraft- oder Solaranlagen, der bei der Erzeugung nicht benötigt wird. Wie das bereits heute umgesetzt werden kann, macht ein Ingenieur im Rickenbacher Ortsteil Hottingen vor.

Seit März 2024 ist die Anlage in Betrieb und versorgt drei Wohnungen

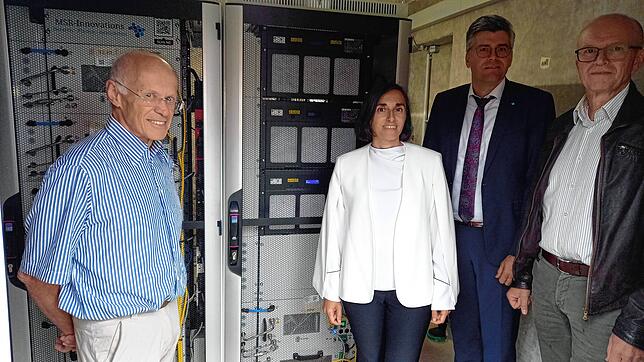

Michael Tritschler speichert überschüssige Energie seiner Solaranlage als Wasserstoff in Tanks. Wenn die Photovoltaik nicht genügend Energie liefert, verwandelt er den Wasserstoff zurück in Strom. Drei Wohnungen versorgt Tritschler seit März 2024 mit seinem Verbundsystem. Am Montag stellte er es Landrat Martin Kistler, Kreis-Wirtschaftsförderin Lucia Leal Couso, dem Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick und Pressevertretern vor.

Zu Beginn stand ein Problem: 2022 lief die auf 20 Jahre befristete Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für Tritschlers 2002 gebaute Photovoltaikanlage aus. „Ich musste entscheiden, ob ich meinen Strom weiter ins Netz einspeisen sollte – allerdings zu einer sehr viel niedrigeren Vergütung als bisher“, sagt Tritschler. In der gleichen Situation werden sich allein bis Ende 2025 die Betreiber von rund 180.000 Solaranlagen in Deutschland befinden, deren Förderung bis dahin ebenfalls ausläuft. Insgesamt gibt es mehrere Millionen geförderter Photovoltaikanlagen.

Tritschler entschied sich dafür, den Strom selbst zu nutzen und statt mit Flüssiggas künftig mit eigenem Solarstrom zu heizen. Der 74-Jährige lebt mit seiner Frau in einem über 100 Jahre alten Bauernhof. Zwei Wohnungen in der Immobilie sind vermietet, insgesamt wohnen hier derzeit sechs Personen.

Mit dem Strom der PV-Anlage können über 5 Kilo Wasserstoff am Tag produziert werden

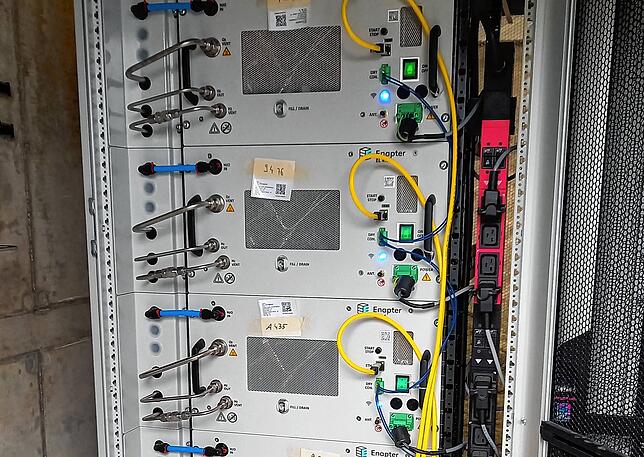

Das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen bietet optimale räumliche Voraussetzungen. Die Photovoltaik-Anlage mit 29 Kilowatt-Peak befindet sich auf dem Dach eines Pferdestalls. Die für die Umwandlung des Solarstroms in Wasserstoff notwendigen fünf Elektrolysatoren hat Tritschler in der ehemaligen Brennerei untergebracht. Bis zu 5,25 Kilo Wasserstoff erzeugen die Geräte bei optimalen Bedingungen pro Tag.

Eine Leitung transportiert den Wasserstoff über einen Zwischenspeicher zu den Tanks auf dem Hof, in denen Tritschler bei 400 Bar Druck bis zu drei Kubikmeter Wasserstoff speichern kann – 3600 Kilowattstunden Energie. Liefert die Photovoltaikanlage nicht genügend Strom, geben die Speicher vollautomatisch Wasserstoff an die ebenfalls in der Brennerei untergebrachten Brennstoffzellen ab, die ihn wieder in Strom umwandeln, mit dem drei Wohnungen geheizt werden. Die in den Elektrolysatoren und Brennstoffzellen anfallende Prozesswärme würd über eine Wärmepumpe zur Warmwasserversorgung genutzt.

„Ich habe an der Anlage etwa vier Jahre geplant“, sagt Tritschler. „Es ist furchtbar schwierig gewesen, kompetente Leute zu finden.“ Denn auch die meisten Energieberater sei ein Solar-Wasserstoff-System noch Neuland. Die Versorgungsunternehmen behielten ihr Wissen gerne für sich. Im Mai 2023 begann Tritschler mit den ersten Bauarbeiten, im Dezember 2023 wurden dann die technischen Komponenten geliefert, im März 2024 nahm die Anlage ihren Betrieb auf.

Der Wirkungsgrad der Anlage beträgt 27 Prozent

„Theoretisch kann ich im Jahr 1,5 Tonnen Wasserstoff produzieren“, sagt Tritschler. Er beziffert den Wirkungsgrad der Anlage auf 27 Prozent. Von den 25.000 Kilowattstunden Strom, die seine PV-Anlage in das System einspeise, gäben die Brennstoffzellen am Ende des Prozesses wieder 6750 zurück. Tritschler glaubt aber, dass sich dieser Wert durch ein Fortschreiten der technischen Entwicklung verbessert werden könnte.

„Ich produziere hier Energie ohne Umweltbelastung und andere Schäden“

Etwa 400.000 Euro hat der Ingenieur in sein Solar-Wasserstoff-System investiert. Rechnet sich das für ihn? „Das kommt auf die Sichtweise an“, sagt er. Ökologisch und volkswirtschaftlich mache sein System auf jeden Fall Sinn. „Ich produziere hier Energie ohne Umweltbelastung und andere Schäden.“ Auch vom Gefahrenpotential her entsprächen die Wasserstofftanks dem bisher verwendeten Flüssiggasspeicher. Nicht einmal eine besondere Genehmigung sei zur Errichtung notwendig gewesen.

Auch die betriebswirtschaftliche Bilanz hänge von der Sichtweise ab, sagt Tritschler. Seine Photovoltaik-Anlage habe ihm in den vergangenen 20 Jahren Geld eingebracht, das er jetzt reinvestieren könne. Weil er keine Kosten für den Bezug von Energie mehr habe, werde sich die Anlage bei einer entsprechenden Laufzeit amortisieren. Für seine Immobilie geht Tritschler von einer Wertsteigerung durch die Anlage aus.

Die Speicherkosten für seinen Wasserstoffspeicher gibt Tritschler mit 857 Euro pro Kilowattstunde an. Mit einem Verdichter könnten die Kapazität des Speichers zwar leicht auf 3600 Kilowattstunden vergrößert und die Speicherkosten auf 122 Euro pro Kilowattstunde verringert werden, rechnet er vor. Für eine so große Menge Wasserstoff hat er aber keine Verwendung und für den Verkauf gebe es derzeit keine Infrastruktur.

Tritschler sieht seine Anlage als Modell auch für Kommunen

Trischler sieht seine System als Versuchsanlage und Modell für andere: „Sie kann nach oben oder unten skaliert werden.“ Interessant könne sein Modell für alle Eigentümer ausgeförderter Solaranlagen sein. Beispielsweise für Kommunen, die über ein ähnliches Solar-Wasserstoff-System Rathäuser, Schulen oder Turnhallen heizen könnten.