Der Energieträger Wasserstoff am Hochrhein wird kommen. Das Landratsamt meldet, dass der Hochrhein ins deutsche Kernnetz mit aufgenommen wurde. Dafür haben Ende Juli 2024 die Fernleitungsnetzbetreiber bei der Bundesnetzagentur den notwendigen Kernnetz-Antrag eingereicht. Mit dabei sind zwei Wasserstoff-Projekte der badenova, RHYn Interco und H2@Hochrhein. Erste Genehmigungen werden in zwei Monaten erwartet.

Wirtschaftsstandort Südbaden

Der Neubau für die geplante 58 kilometerlange Wasserstoffleitung mit dem Namen „H2@Hochrhein“ von Grenzach-Wyhlen bis Waldshut-Tiengen, mit zwei Grenzverbindungen zur Schweiz, wird die Badenova alleine betreiben.

Zwei Elektrolyseanlagen in Albruck und Rheinfelden mit bis zu 100 Megawatt elektrischer Leistung sollen entstehen. Vor allem die energieintensive Chemie- und Aluminium-Industrie in Grenzach-Wyhlen und in Rheinfelden sollen von dem grünen Wasserstoff profitieren. Die Kosten werden voraussichtlich in die Millionenhöhe gehen. 2028 gibt Badenova auf der Unternehmeswebseite als Fertigstellungsjahr an.

Positives Signal für Unternehmen

Für energieintensive Unternehmen am Hochrhein dürfte das ein positives Signal sein. Der Wirtschaftsstandort zwischen Waldshut und Basel findet mit einer eigenen Wasserstoffleitung mehr Beachtung, so Julie Weiss, Technische Geschäftsführerin von Badenova-Netze.

Standortsicherung und weitere Investitionen könnten so gewährleistet werden, schließlich sei Wasserstoff für die Zukunft immer wichtiger. Hinter der Idee der Wasserstoffanbindung steckt vor allem der Gedanke bezahlbare und CO₂-freie Energie zur Verfügung zu stellen.

Wasserstoff vom Hochrhein

Noch vor fünf Jahren glaubte kaum jemand daran, dass Wasserstoff wieder interessant werden würde. Nun prüfe die Bundesnetzagentur den eingereichten Kernnetz-Antrag der Netzbetreiber, der Voraussetzung für den Bau ist. So seien zumindest schon mal die „Weichen für die eigene Wasserstoffleitung am Hochrhein gestellt“, teilt das Landratsamt Waldshut mit.

Die Hochrhein-Trasse „von Waldshut über Albbruck und Bad Säckingen bis nach Basel“ sei für regionale Unternehmen aus der Baustoff-, Aluminium- und Chemieindustrie sowie Logistikunternehmen interessant, so Marion Damman vom Landratsamt Lörrach. Da diese bis 2045 dekarbonisieren, also ihre kohlenstoffhaltigen Emissionen durch fossile Energieträger reduzieren müssen. So sei die Wasserstoff-Hochrheinleitung unerlässlich, damit die Industrie in Zukunft wettbewerbsfähig bleibe, sagt dazu der Waldshuter Landrat Martin Kistler.

Kein weißer Fleck mehr auf der Landkarte

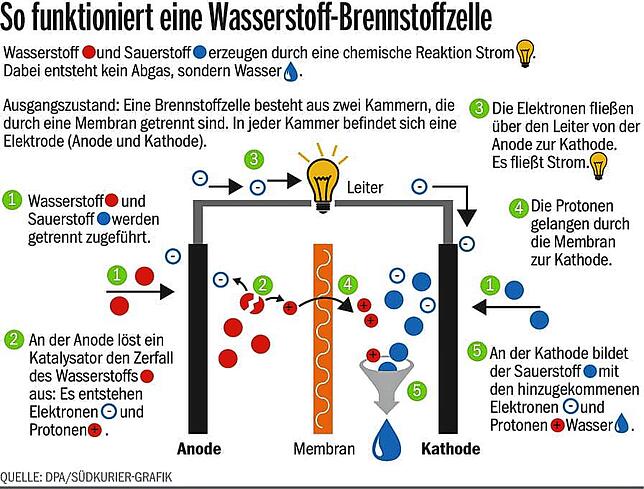

Erster Bauabschnitt soll die rund 8,5 km lange Pipeline am Hochrhein von Waldshut bis Albbruck sein. Dazu zählt der Bau einer 50-Megawatt-Elektrolyseanlage am RADAG-Laufwasserkraftwerk in Albbruck. Hier soll mithilfe von Strom, der zu großen Teilen aus dem Laufwasserkraftwerk stammen soll, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden.

Es handelt es sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt von RWE und Badenova.Die Anlage soll jährlich 8000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Auch die Wärme und der Sauerstoff, die bei der Elektrolyse entstehen, sollen genutzt werden. Die RWE teilt auf SÜDKURIER-Nachfrage mit, dass „aufgrund von Lieferengpässen die Partner inzwischen von einer Inbetriebnahme des Gesamtsystems (Elektrolyse-Anlage und Wasserstoffleitung) nicht vor Ende 2027 ausgehen“.

Albbruck ist Teil des ersten Bauabschnitts

„Ein Baubeginn noch dieses Jahr scheint möglich zu sein“, sagt Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser. Er bestätigt, dass die Planung der Wasserstoff-Teiltrasse vorangetrieben werde und die Gemeinde bereits in Abstimmung darüber sei.

In Albbruck könnte beispielsweise die Spedition Eckert an die Leitung mit einer Wasserstofftankstelle angeschlossen werden. Auf die Frage, ob das neue Krankenhaus den Wasserstoff nutzen könnte, antwortete Bürgermeister Kaiser: „Nach meinem Kenntnisstand nicht, aber die Abwärme der Anlage kann für den Gesundheitspark Hochrhein und andere interessant sein.“

Auch Wehr will Wasserstoff

Auch wenn Wehr nicht direkt an der Trasse liegen wird, will die Stadt an die Wasserstoffversorgung angegliedert werden. So werde laut Aussage von Bürgermeister Michael Thater bis 2032 auch eine Leitung von Albbruck nach Wehr verlaufen, um Wasserstoff im verarbeitenden Gewerbe für Prozesswärme einzusetzen. Laut des Wärmeplanungskonzepts sei Wasserstoff in Wehr für Privathaushalte allerdings nicht vor dem Jahr 2040 zu erwarten.

Experten gehen davon aus, dass die Region Hochrhein mit der Schweiz von der Wasserstoff-Trasse profitieren werde. Die Fördermittel, drei Milliarden Euro von der Europäischen Kommission für den Gesamtausbau des Wasserstoff-Kernnetzes Deutschlands, sind bereits genehmigt. Bernd Reuter vom Landesumweltministerium Baden-Württembergs sagte kürzlich: ‚Der Bedarf ist heute schon deutlich früher deutlich höher als gedacht.‘ Nach Angaben des Ministeriums gehe man davon aus, dass trotz Eigenproduktion etwa 70 Prozent des benötigten Wasserstoffs aus dem Ausland importiert werden.