Weltweit sind aktuell 415 Kernreaktoren in Betrieb, so das Deutsche Institut für Wirtschaft im November 2023. Nicht ausgemacht ist allerdings, ob es sich bei der Atomkraft um eine Zukunftstechnologie oder um ein Auslaufmodell handelt.

Deutschland schaltet seine Atomkraftwerke ab, China baut neue

In Deutschland wurden Mitte April 2023 zwölf Jahre nach dem Atomunfall von Fukushima die letzten drei Kernkraftwerke wegen grundsätzlicher Sicherheitsbedenken und der ungelösten Endlagerfrage endgültig abgeschaltet. Im selben Jahr befanden sich aber allein in China 23 neue Anlagen im Bau. Vielen gelten Atomkraftwerke als effiziente Lösung, um dem menschengemachten Klimawandel entgegenwirken zu können.

Die Schweiz lässt ihre Atomkraftwerke noch bis zum Ende der Betriebsdauer laufen

Gespalten in der Frage der zivilen Nutzung der Kernkraft ist auch die Schweiz. Nachdem seit 1984 in mehreren Volksabstimmungen die Atomkraftgegner stets in der Minderheit geblieben waren, entschied sich nach Fukushima die Regierung für den Ausstieg. Allerdings schaltet die Schweiz anders als Deutschland Atomkraftwerke nicht vorzeitig ab. Sie sollen bis zum Ende ihrer Betriebsdauer bestehen und danach nicht ersetzt werden.

Und nochmals anders als Deutschland hat die Schweiz bereits entschieden, was mit dem Atommüll geschehen soll: Wenige Kilometer südlich der deutschen Grenze bei Hohentengen soll nördlich des Lägern ein unterirdisches Endlager für die hochradioaktiven Brennelemente aus den Atomkraftwerken und die schwach- und mittelradioaktive Abfälle gebaut werden und etwa 2050 in Betrieb gehen.

Der Besuch im größten Schweizer Atomkraftwerk

Derzeit sind in der Schweiz noch drei Kernkraftwerke mit insgesamt vier Reaktoren in Betrieb: Gösgen, Beznau und Leibstadt.

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ haben 28 unserer Leser am Donnerstag, 22. Februar, 14 Uhr die Möglichkeit, das größte Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) zu besuchen. An der Führung können Abonnenten teilnehmen, die sich über unser Online-Portal angemeldet haben. Es stehen vierzehn mal zwei Plätze zur Verfügung. Die Teilnehmer müssen mindestens sechs Jahre alt sein.

So können Sie teilnehmen

Um teilnehmen zu können, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert oder ein Digital-Abo haben. Dann können Sie sich auf der Service-Seite www.meinsk.de/kkl mit Ihren SÜDKURIER-Zugangsdaten (Abo-Nummer) für die Veranstaltung am Donnerstag, 22. Februar, 14 Uhr, anmelden. Die letzte Möglichkeit dafür ist am Montag, 22. Januar, 12 Uhr. Die 14 ersten Anmelder erhalten jeweils zwei Plätze für die Betriebsführung.

Die Anreise nach Leibstadt erfolgt privat. Kostenlose Besucherparkplätze stehen zur Verfügung und sind ausgeschildert. Die Teilnehmer treffen sich etwa 13.35 Uhr vor dem ebenfalls ausgeschilderten Infozentrum. Dort wird die Führung um 14 Uhr beginnen.

Für den Besuch in dem Atomkraftwerk gelten einige besondere Regeln. Vor dem Zutritt auf das Kraftwerksareal müssen alle Besucher einen amtlichen Ausweis mit Foto vorlegen, auch für den Grenzübertritt in die Schweiz wird ein Pass oder Personalausweis benötigt.

Der Rundgang durchs KKL dauert drei Stunden

Der barrierefreie Rundgang beträgt rund zwei Kilometer und dauert drei Stunden. Zunächst wird das Besucherzentrum besucht, nach einer Fragerunde beginnt dann der Rundgang durchs Kraftwerk. Teilnehmer sollten dem Wetter entsprechende Kleidung und geschlossene Schuhe tragen.

Handgepäck und elektronischen Geräte wie Handys können nicht mit auf den Rundgang genommen werden. An einigen Orten der Anlage gibt es elektromagnetische Felder, die Herzschrittmacher oder ähnliche Geräte stören könnten, weshalb betroffene Teilnehmer die Leiter des Rundgangs informieren sollten. Aus betrieblichen Gründen müssen Besucher jederzeit mit Einschränkungen rechnen.

Die Anlage produziert jährlich rund 9500 Gigawattstunden Strom

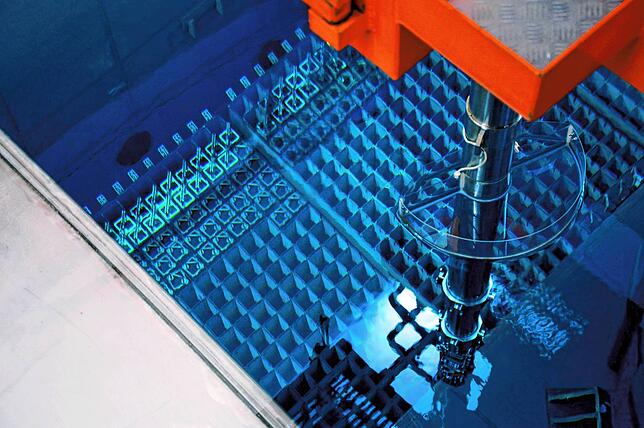

Das ab 1974 erbaute und 1984 in Betrieb genommene Kernkraftwerk Leibstadt ist das jüngste und mit 1275 Megawatt Leistung größte Atomkraftwerk der Schweiz. Es erzeugt etwa 9500 Gigawattstunden pro Jahr – das sind 15 Prozent der gesamten in der Schweiz produzierten elektrischen Energie. Alle Anlagenteile des Kernkraftwerks befinden sich in einem überwachten Bereich direkt am Rhein. Augenfang ist der 144 Meter hohe Kühlturm, der 15 Meter unter Geländeniveau abgesenkt wurde, damit er weniger mächtig wirkt.

Wie lange Leibstadt noch läuft, ist nicht sicher

Wie lange der Reaktor in Leibstadt noch Strom produziert, steht nicht fest. Die Atomanlagen sollen so lange laufen, wie sie sicher sind, hat der Schweizer Bundesrat 2011 entschieden. Damals war er von einer Lebensdauer für einen Reaktor von rund 50 Jahren ausgegangen. Dies würde das Aus für Leibstadt 2034 bedeuten. Je nach Sicherheitslage kann dies aber auch früher oder später sein.