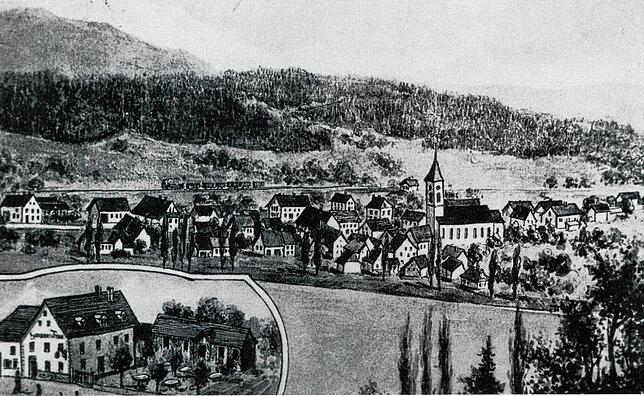

Wissenschaftler befragten in den Jahren 1894 und 1895 in 1500 Orten Badens Menschen nach ihrem Alltagsleben. Auch in Bad Säckingen wurden damals Daten erhoben. Hier geht es darum, wie damals gewohnt und gearbeitet wurde, wie sich die Menschen ernährten.

Wohnen: Mensch und Tier leben unter einem Dach

In Säckingen wohnten die Menschen in Häusern, deren Giebel senkrecht zur Straße hin standen. Die Türöffnungen waren meist gewölbt und vielfach mit Blumen und anderen Verzierungen sowie mit Sprüchen geschmückt. In Wallbach wurden die Häuser aus Stein gebaut. Das Dach war mit Stroh bedeckt. Mensch und Tier lebten unter einem Dach. Wer von der Straße durch den Eingang das Haus betrat, kam durch einen kleinen Hauseingang in die Stube, Küche und Kammer. Der Keller befand sich unter der Stube. Scheune und Stall standen von der Scheune aus betrachtet, an der entgegengesetzten Hausseite. Die Bilder in den Häusern zeigten meist Szenen aus der Bibel oder Heilige.

Essen: Fleisch und Speck gibt es nur sonntags, dienstags und donnerstags

In Säckingen gab es täglich fünf Mahlzeiten: „Morgeesse“ (Frühstück) mit Kaffee und Brot. Z´Nüni (Vesper um neun Uhr) mit Brot und Eier, Mittagessen mit Fleisch, Mehlspeisen, Gemüse und Kartoffeln. Fleisch und Speck wurden am Sonntag, Dienstag und Donnerstag gereicht. Besonders streng wurde das Freitagsgebot eingehalten. Da gab es bevorzugt Mehlspeisen, Küchli, Spätzle, Nudeln oder Brei. Nach dem Mittagessen folgte das Z´Vieri (Vieruhrbrot) mit Kaffee und Brot. Zum Nachtessen gab es wiederum Kaffee und Brot. In Wallbach stand bereits zum Z´Nüni Speck und für die Erwachsenen Kirschwasser oder Wein und Bier auf dem Speiseplan. Unter den ärmeren Schichten bestand die Hauptnahrung vorwiegend aus Kartoffeln.

Arbeit: Als die Fabrik kommt, wird der Kontakt zum anderen Geschlecht schwieriger

Neben dem Handwerk waren die meisten Bewohner in der Landwirtschaft beschäftigt. In Säckingen waren alle Handwerke vertreten, vom Schmid bis zum Wagner. Als Industriebetriebe existierten die Band- und Seidenstoffweberei sowie die Sacktücherfabrikation. Durch die Entstehung von Fabriken in Brennet und Säckingen wurde eine liebgewonnene Sitte der jungen Burschen und Mädchen immer mehr verdrängt, sich an den Winterabenden in der Stube (Stubete) zu treffen und bei Handarbeiten näher kennenzulernen. In der Landwirtschaft war der Begriff „Vieh“ gleichzusetzen mit Vermögen. Gab in Harpolingen eine Kuh keine Milch, so wurde sie als verhext oder geächtet angesehen. Als Viehpatron genoss neben dem mächtigsten Viehheiligen St. Wendelin, der Heilige Fridolin großes Ansehen. Am Fridolinstag wurden die Pferde gesegnet.

Neben dem Bauernstand gab es beispielsweise in Wallbach bis zum 19.¦Jahrhundert Ackerbau, Viehzucht, Fischer- und Flößerei. Anfang des 18.¦Jahrhunderts nahm die Flößerei den höchsten Aufschwung. Die Wallbacher und Säckinger Flößer waren in der Rheingenossenschaft organisiert. Über den Laufen bei Laufenburg schnellten die Flöße, wobei sie durch die Gewalt des Wassers aufgelöst wurden. Das weitere Abführen der „Flotze“ stand dann den Rheingenossen zu. Mitte des 19.¦Jahrhunderts entzogen Landstraßen und Eisenbahn den Wasserwegen den Holztransport. Auch die Fischerei wurde nur noch schwach betrieben.

Volksglaube: Eine Prozession an Pfingstmontag nach Murg schützt vor Feuergefahr

Um die Gefahren eines Gewitters abzuwehren, wurden Palmzweige auf die glühenden Kohlen des Herdes gelegt. Der Rauch sollte die bösen Geister daran hindern, auf das Haus niederzusitzen. Manches Gewitter wurde auch den Zigeunern zugeschrieben. Zum Schutz gegen Unwetter und Blitz wurde in der Trompeterstadt vom 3. Mai bis 14. September der Wettersegen gebetet. Er sollte vor Hagel schützen. Demselben Ziel dienten die Flurprozessionen. Auch das Lesen des Johannesevangeliums konnte Abhilfe schaffen. Ein Möglichkeit Gefahren in Haus und Flur abzuwehren, war die Teilnahme an Prozessionen. Am Pfingstmontag schützte beispielsweise die Prozession nach Murg vor einer Feuergefahr. Um auftretende Krankheiten unter dem Vieh zu vermeiden, half die Prozession nach Todtmoos. Neben den Prozessionen galten die zahlreichen Segnungen als Heilszeichen gegen Unglück. Dazu zählte der Blasiussegen als Schutz gegen Halserkrankungen.

Wetterregeln und andere Sprüche prägten weiterhin das Alltagsleben in der hiesigen Region. So bedeutete das Springen eines Hasen Unglück. Wer in die Fremde ging, dem wurde geraten, ein Stück Brot mitzunehmen, damit er vor der langen Zeit (Heimweh) verschont bleibt. Begegnete ein Fortgehender zuerst einer Frau, so hieß dies Unglück. Zum Volksleben zählten die Bauern- und Wetterregeln. Als Schwurformel galten: „Mi Seel, de Teufel soll mi holen“ und als Fluch: „Himmel Sakrament, Gott strof mi, bi Gott.“