Industrie und Gewerbe am Hochrhein blasen wesentlich weniger Dreck in die Luft als Anfang der 2000er Jahre noch. Grund für diese erfreuliche Nachricht sind verschärfte Grenzwerte, aber auch der Strukturwandel und die damit einhergehende Stilllegung von Industriebetrieben. Noch immer allerdings emittieren industrielle Produktionsanlagen jährlich hunderttausende Tonnen Schadstoffe.

Die Papierfabrik in Albbruck ist lange Zeit der größte industrielle Luftverschmutzer

Den größten Emittenten gibt es nicht mehr. Lange war die Papierfabrik Albbruck auf deutscher Seite des Hochrheins jenes einzelne Unternehmen, welches am meisten zur Luftverschmutzung beitrug. Dies ergibt sich aus Daten der Europäischen Umweltagentur (EUA) für die Jahre 2007 bis 2015, die die Recherchenetzwerke correcitiv.europe und correctiv.lokal veröffentlichten.

Die EUA veröffentlicht in ihrer Statistik nur die Mengen jener Jahre, in denen Industrieanlagen Schadstoffe über den festgesetzten Schwellenwert hinaus ausstoßen. Bei der Papierfabrik war dies 2007 bis 2011 bei Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickoxiden (NOx), Distickstoffmonoxid (N2O) und Schwefeloxid (SOx) jedes Jahr der Fall. Die in jenen fünf Jahren in die Atmosphäre abgegebenen Schadstoffmengen addieren sich auf 1,143 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid, 2075 Tonnen Stickoxide,135 Tonnen Distickstoffmonoxid und 4496 Tonnen Schwefeloxid.

Als die Papierfabrik ihren Betrieb einstellt, geht der CO2-Ausstoß ahm Hochrhein schlagartig zurück

Am 31. Januar 2012 stellte die Papierfabrik ihren Betrieb ein. Just für dieses Jahr verzeichnet die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) einen abrupten Rückgang der durch die Industrie am Hochrhein emittierten Schadstoffmengen. Im Vergleich zu 2010 sank 2012 die jährlich ausgestoßene Menge an Kohlenstoffdioxid um 26,6 Prozent von 839.000 auf 616.000 Tonnen zurück. Dieser Rückgang entspricht ziemlich genau dem CO2-Ausstoß der Papierfabrik, der jährlich zwischen 173.000 und 276.000 Tonnen betragen hatte.

Der einzige andere Betrieb am Hochrhein, der Kohlenstoffdioxid in ähnlichem Umfang ausstößt, wie einst die Papierfabrik, ist laut EUA-Datenbank das Kraftwerk der DSM Nutritional Products in Grenzach-Wyhlen. Es blies 2007 168.000 Tonnen CO2 in die Luft, 2021 waren es 110.000 Tonnen, in den Jahren dazwischen jeweils ähnlich viel. Den Gesamtausstoß gibt die EUA mit 1,880 Millionen Tonnen an.

Die H. C. Starck Smelting in Laufenburg stößt viel Distickstoffmonoxid und Schwefeloxid aus

Ein bedeutender Schadstoff-Emittent war auch die H.C. Starck Smelting in Laufenburg. Das Chemiewerk gab 2013 und 2015 mit 11 beziehungsweise 12,5 Tonnen ein über dem Schwellenwert von 10 Tonnen liegende Menge Distickstoffmonoxid (N2O) ab. Bei Schwefeloxid überschritt die H.C. Starck Smelting 2015 mit 223 Tonnen den bei 150 Tonnen liegenden Schwellenwert deutlich.

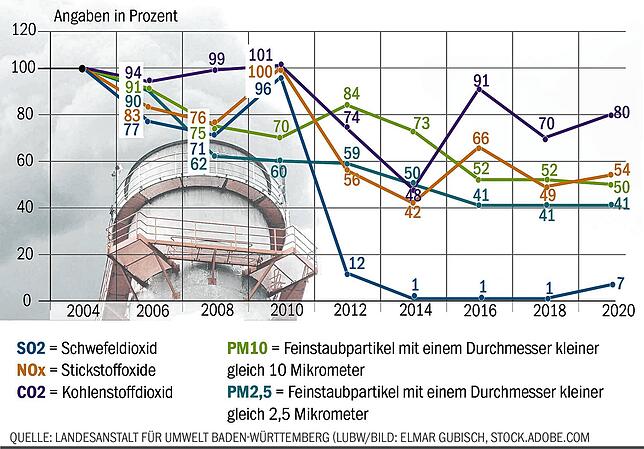

In den zurückliegenden Jahren haben die industriellen Emissionen tendenziell aber abgenommen. Nach Daten der LUBW stießen die Industriebetriebe in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 2020 im Vergleich zu 2004 93 Prozent weniger Schwefeldioxid, 46 Prozent weniger Stickstoffoxid und 20 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid aus. Die starke Reduzierung sei insbesondere durch Umstellung von Steinkohle und schwerem Heizöl als Brennstoff auf andere Energieträger erreicht worden, so die LUBW. Die Feinstaubemissionen gingen zwischen 2004 und 2020 um über 50 Prozent zurück.

2020 blasen die Industrieanlagen 668.574 Tonnen CO2 und 557 Tonnen NOx in die Luft

Von wirklich sauberer Luft sind die meisten Industriebetriebe aber immer noch weit entfernt. Am Hochrhein bliesen sie laut LUBW 2020 zusammen 668.574 Tonnen Kohlenstoffdioxid, 557 Tonnen Stickstoffoxid und 96,6 Tonnen Schwefeldioxid durch die Filter ihrer Kamine, dazu 76 Tonnen Feinstaub mit der Partikelgröße 10 Mikrometer und 35 Tonnen Feinstaub 2,5 Mikrometer.

„Generell ist die Luftqualität in der Hochrheinregion sehr gut, alle gesetzlichen Grenzwerte für Luftschadstoffe werden dort seit Jahren sicher eingehalten“, sagt Tatjana Erkert, Sprecherin der LUBW, auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Landesanstalt misst die Luftqualität für die Region in Weil am Rhein. Für 2030 seien in der EU verschärfte Grenzwerte angedacht, die am Hochrhein aber bei Stickstoffdioxid und Feinstaub schon heute eingehalten würden.

In vielen Gebieten Europas ist die Luftqualität nach wie vor schlecht

Luftverschmutzung stelle auch heute noch das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa dar, schreibt hingegen die EUA in ihrem Bericht. „Während die Emissionen wichtiger Luftschadstoffe und ihre Konzentrationen in der Luft in den letzten zwei Jahrzehnten in Europa deutlich gesunken sind, ist die Luftqualität in vielen Gebieten nach wie vor schlecht“, heißt es in ihrem Bericht 2022. Betroffen seien insbesondere städtische Gebiete.

Die Industrie ist für etwa 20 Prozent der gesamten Luftverschmutzung verantwortlich. Weitere bedeutende Quellen sind der Verkehr, die Wärmeerzeugung und die Landwirtschaft. In dieser fällt vor allem beim Anbau mancher Pflanzen sowie bei der Rinderzucht das Treibhausgas Methan (CH4) an. Es entsteht durch Vergärungsprozesse auch auf Deponien. Auf der Lörracher Kreismülldeponie Scheinberg im Kleinen Wiesental wurde der auf jährlich 100 Tonnen festgesetzte Schwellenwert für Methan 2007 bis 2012, auf der Waldshuter Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr 2007 überschritten.