Wer durch St. Blasien fährt, dessen Blick bleibt nicht nur an der beeindruckenden Domkuppel hängen. Denn über der Innenstadt, unterhalb dunkler Schwarzwaldtannen thront ein massiver Gebäudekomplex. Während hier früher die Reichen und Schönen ihre Tuberkulose therapierten, steht das ehemalige Sanatorium heute leer.

1881 vom Lungenfacharzt Paul Haufe nach dem Vorbild mondäner Davoser Höhenkliniken gegründet, entwickelte sich das Sanatorium zu einer geschätzten Heilstätte der europäischen Bourgeoisie. Mit der besseren Immunisierung gegen Tuberkulose ging die Blütezeit des Sanatoriums nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Dennoch dauerte es bis Ende 2020, bis die Zeit der Klinik St. Blasien, zuletzt „Lungenklinik Breisgau“ genannt, endgültig schloss.

Doch ganz verlassen ist die Klinik dennoch nicht. Thomas Büsch trottet gut gelaunt und Zigarette rauchend den großzügigen Vorplatz entlang zu den Treppen beim Haupteingang des Gebäudes.

Der 56-Jährige ist Hausmeister des alten Sanatoriums und verwaltet für die neuen Besitzer, die Leipziger „Besitzgesellschaft St. Blasien GmbH“, Gebäude und Gelände – dafür darf er in einigen Zimmern im Westflügel wohnen. „Das hier ist die größte Mietwohnung Deutschlands“, scherzt er.

„Würde ich hier nicht wohnen, hätten wir ein großes Problem mit Vandalismus. Aber ich und meine Hunde sorgen dafür, dass es keine illegalen Eindringlinge gibt.“ Denn für die Öffentlichkeit ist das Betreten des Gebäudes tabu – wie viele Betreten-verboten-Schilder, Absperrungen und Gitter signalisieren.

Wohnen in einem verlassenen Sanatorium – ist das nicht schaurig? „Nein, ich genieße die Ruhe hier“, sagt Thomas Büsch überzeugt. Dass er sein Wohnzimmer im ehemaligen OP-Saal hat, macht ihm nichts aus. Er erzählt, wie herrlich die lauen Sommernächte im Pavillon seien. Im Eingangsbereich der Klinik stehen ein Grill sowie Grillkohle und alte Sonnenliegen.

Doch lange wird Büsch nicht mehr der einzige Bewohner der Lungenfachklinik sein – zumindest wenn es nach Hartmut Bauer geht. Der Immobilienentwickler ist für den Termin aus Göppingen angereist. Er hat große Pläne: „Für einen modernen Klinikbetrieb ist das ehemalige Sanatorium nicht geeignet. Aber es bietet sich perfekt an, um hier altersgerechte Wohnungen unterzubringen.“

Doch bevor wir in die Zukunft schauen, wollen wir zunächst einmal einen Blick in die Vergangenheit wagen. Eine nicht mehr intakte Drehtür führt in den marmorierten Eingangsbereich der alten Klinik – hier erinnert zunächst einmal vieles an ein Grand Hotel der Belle Époque.

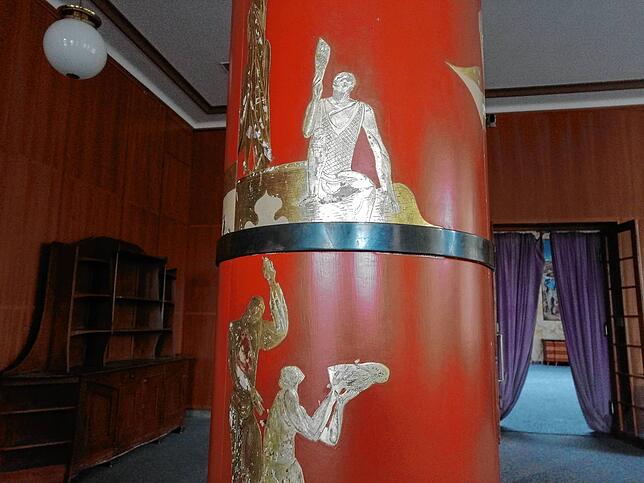

Dieser Eindruck verstärkt sich noch mehr, als Hartmut Bauer in einen angrenzenden Saal führt. Besonders auffällig: Die rote Säulen mit goldenen Jugendstil-Motiven. Hier war früher die Caféteria des Klinikbetriebs, später nur noch der Speisesaal für die Belegschaft.

Doch der Gipfel des Prunks ist erst einen Raum dahinter erreicht: Durch violette Vorhänge führt Bauer in einen hellmarmorierten, großen Saal im Jugendstil. Eine Bühne lässt bereits vermuten, dass im großen Speisesaal einst den Patienten und Gästen Theater, Kunst, Konzerte und auch Filmvorführungen präsentiert wurden.

An den Wänden finden sich sechs große Waldgemälde. Die von Adolf Hildenbrand geschaffenen Werke symbolisieren in Naturbildern die Therapieangebote der alten Klinik, vier von ihnen stellen zudem die vier Elemente dar.

Die beiden prachtvollen Räume würde Bauer nach einer Sanierung des Gebäudes der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Eine Gastronomieoption wäre denkbar, aber auch wieder Kulturveranstaltungen im Theatersaal.

Weniger majestätisch sieht es hingegen in Küche und Keller aus. Auf der Heizplatte befindet sich ein großer Brandfleck. Die Ofen erinnern an die Kühlzellen im Sektionssaal einer Krimiserie.

Im starken Kontrast zu den großräumigen Sälen kommen zwei mit dunklem Holz eingerichteten Aufenthaltsräume gemütlich daher. Die Räume wirken mit Kuscht und Kamin, Sesseln und Eckbänken fast wie Schwarzwaldstuben.

Begeistert ist Hartmut Bauer von den Buntglas-Fenstern. In den Schwarzwaldstuben zeigen sie Wappen und Jugendstil-Hirsche. Auch im zentralen Treppenhaus scheint das Licht in bunten Farben herein und verstärkt den herrschaftlichen Eindruck.

Die Zeitreise in die Vergangenheit wird im „historischen Patientenzimmer“ perfekt: Der Raum wurde bereits vor vielen Jahren mit den alten Utensilien aus dem Sanatorium-Betrieb vollgestellt, um an ein Patientenzimmer aus dem 19. Jahrhundert zu erinnern.

So müssen die Zimmer ausgesehen haben, in denen prominente Patienten wie Hans von Bülow, Pianist und Gründer der Berliner Philharmoniker, oder die Schriftsteller Heinrich Mann, Maxim Gorki und Scholem Alechjem untergebracht wurden.

Ganz so antik haben die Patienten die Lungenfachklinik in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Hausmeister Büsch und Hartmut Bauer führen in die oberen Stockwerke und zeigen Räume, die von modernen Krankenhauszimmern nicht zu unterscheiden wären – vermutlich auch, weil der penetrante Spitalgeruch noch immer äußerst präsent ist in den Zimmern.

Vor 30 Jahren wurde das Gebäude zuletzt saniert. Einige Zimmer sehen aus, als wären sie grade erst kürzlich verlassen worden. Noch bis vor wenigen Monaten war schließlich das Schlaflabor in einigen Zimmern der Klinik untergebracht – mittlerweile werden diese Patienten in Waldshut behandelt.

Die Fachbereiche der Lungenklinik hat ihren neuen Standort in Waldkirch. „Manche alten Patienten sind auch schon vor meiner Tür gestanden, weil sie noch gar nicht gewusst haben, dass die Klinik ausgezogen ist“, erzählt Büsch.

Die Zimmer sind alle südwärts Richtung St. Blasien gerichtet und besitzen schöne Loggien. Der Ausblick auf Dom und die umliegende Schwarzwald-Landschaft macht deutlich, warum Bauer hier so gerne Wohnungen einbauen würde. „Gerade als Wohngebäude für Menschen ab 60 ist der Standort mit seiner gesunden Waldluft super geeignet“, sagt er. Das Stichwort „Wohnen in der gesündesten Luft Deutschlands“ fällt häufiger.

Überall auf den Gängen liegen noch Matratzen. „Die Möbel spenden wir an die Rumänienhilfe. Manche Utensilien kann man allerdings nicht mehr der Wohlfahrt überlassen – wir haben schon 100 Containter Sperrmüll entsorgt“, sagt Thomas Büsch, während wir mit dem Aufzug ins Dachgeschoss fahren. Wer in dem 140 Jahre alten Gebäude Verwahrlosung sucht, wird hier schließlich doch noch fündig.

Die alten Bedienstetenzimmer und Wohnräumlichkeiten des Geschäftsführers sind stark baufällig, die Tapete blättert ab, an einigen Stellen sind Risse in der Decke. An einem Fenster ist der Boden übersäht von schwarzen Punkten, es sind unzählige tote Fliegen. Die Wände sind hingegen übersäht von Bleistift-Notizen und Zeichnungen – „es wird ja hier sowieso alles saniert“, sagt Büsch.

In einem Raum liegt ein zerstörtes Miniatur-Modell des Klinikgebäudes auf dem Boden – ein Sinnbild für den Niedergang des einst großen Sanatorium St. Blasien? Hartmut Bauer will an die Blütezeit der Klinik anknüpfen und das Gebäude in die Zukunft führen: „Das Areal bietet eine enorme Chance für die Stadt. Wenn alles reibungslos läuft, könnten wir unsere Vision bis 2026 umsetzen.“