Die Uhrzeit anhand vom Stand der Sonne erkennen, das kann so mancher Mensch – vor allem aber können es Sonnenuhren. Nur: Diese natürlichen Uhren wissen nicht, ob gerade Sommer- oder Winterzeit gilt. Die selbst gebaute Sonnenuhr von Josef Mietrup aus dem Schweizer Rheinfelden hingegen schon. Was ihn allerdings ärgert: Die Uhr geht eine Minute vor, im Winter wie im Sommer.

Die Vorgeschichte

„Meine Frau wusste im Schrebergarten nie, wie viel Uhr es ist; da habe ich ihr eine gebaut“, sagt Josef Mietrup humorig, als dächte jeder Ehemann in dieser Situation sofort an eine selbstgebaute Sonnenuhr statt an eine Wanduhr mit Batterie. Doch für den pensionierten Maschineningenieur aus dem Schweizer Rheinfelden war es eine spannende Aufgabe, selbst eine Sonnenuhr zu bauen, die integral Winter- und Sommerzeit anzeigen kann.

Mögliches Unikat

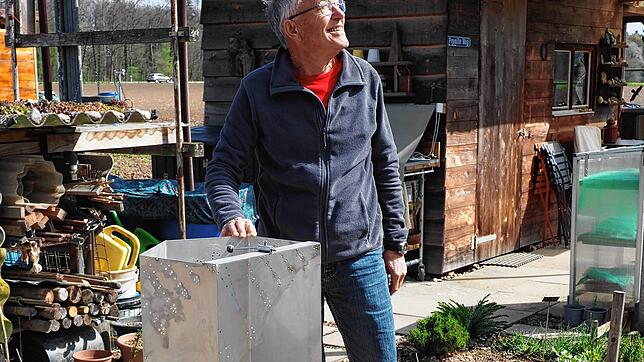

Der 76-Jährige weiß nicht, ob vor ihm schon jemand eine Sonnenuhr mit dieser Fähigkeit gebaut hat. In dieser Bauart jedenfalls hat er „noch nie eine gesehen“, wie er nicht ohne Stolz sagt, während er in seinem Schrebergarten im Gewann Neuland am Rheinfelder Ortsausgang Richtung Möhlin steht. Er wartet kurz, bis die Wolke an der Sonne vorbeigezogen ist, und erklärt dann die Funktionsweise seiner Sonnenuhr: Auf einem kleinen Steinpodest steht ein unscheinbares gebogenes Blech von etwa einem halben Meter Höhe mit reichlich perforierten Stellen darin.

Der Aufbau

Auf Mietrups Uhr fällt der Schatten der Sonne nicht wie üblich als Strich auf Ziffernreihen, die die vollen Stunden angeben: Der 76-Jährige verwendet als Schattenspender den sogenannten Gnomon, eine Kugel, deren ellipsenförmiger Schatten über die vielen perforierten Stellen wandert. Die feinen Löcher ziehen sich vom Morgen im Westen zum Abend im Osten in immer größeren Schlaufen durch das Blech.

Die Funktion

Eine Linie, die diagonal über das Blech führt, stellt den Sonnenverlauf während der Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühjahr und im Herbst dar. Im Winterhalbjahr steht die Sonne tiefer: Der Schatten fällt über die Linie. Im Sommerhalbjahr steht die Sonne höher: Der Schatten fällt unter die Linie. In den Schlaufen unterhalb dieser Linie hat Mietrup eine Stunde mehr eingetragen (also Sommerzeit), in die Schlaufen darüber eine Stunde weniger (also Winterzeit).

Mietrups Hintergrund

Sonnenuhren sind Mietrups Hobby, nur eines von vielen, denen Mietrup nachgeht und die im weitesten Sinne mit Natur und Technik zu tun haben. Er war das Denken in diesen mathematisch-naturwissenschaftlichen Dimensionen sein ganzes Berufsleben gewöhnt: Geboren 1944 im Schweizer Rheinfelden als Nachkomme eines norddeutsch-dänischen Großvaters, der ihm den Familiennamen vererbte, ließ er sich an der damaligen Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Brugg-Windisch zum Maschineningenieur ausbilden und leitete das Konstruktionsbüro des Rheinfelder Waggonbauers Josef Meyer.

Gegen die Umstellung

Ab 1983 unterrichtete er am Berufsbildungszentrum Rheinfelden als Fachlehrer für Anlagen- und Apparatebauer, wo er den Schülern das Wissen in Mathematik, im Zeichnen, über Werkstoffe und über Verfahrenstechnik beibrachte. Er engagierte sich auch in der Schulleitung, bis er im Jahr 2007 in den Ruhestand ging. Als die Schweiz 1981 – ein Jahr später als ihre Nachbarländer – erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg eine Sommerzeit einführte, war Mietrup dagegen. „Man hätte im Sommer einfach eine Stunde früher mit Arbeiten anfangen können“, sagt er.

Abschaffung beschlossen, aber verschoben

Trotz seiner Opposition und der jüngsten Initiative in der EU, die Zeitumstellung wieder abzuschaffen, glaube er nicht, dass das so schnell passieren wird. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission von 2018, einer deutlichen Zustimmung bei einer Online-Umfrage sowie dann auch des Parlaments im März 2019 können sich die Mitgliedsstaaten nun nicht auf eine der beiden Zeiten einigen, die dann gelten würde. Die Abschaffung ist damit auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die exakte Zeit

Mietrup weiß allerdings, wie relativ die von Menschen errechneten Zeiteinheiten generell sind: So liege der astronomische Mittag, also der Zenit der Sonne, in unserer Region im Winter um 12.30 Uhr, im Sommer gar um 13.30 Uhr. Die meisten Sonnenuhren zeigten diesen lokalen Mittag als 12 Uhr an – und seien deshalb also ziemlich ungenau. Das wollte Mietrup besser machen: Ärgerlich ist für ihn deshalb, dass auch seine ausgeklügelte Sonnenuhr noch eine Minute vorgeht, wie er sagt, und zwar halb im Ernst.