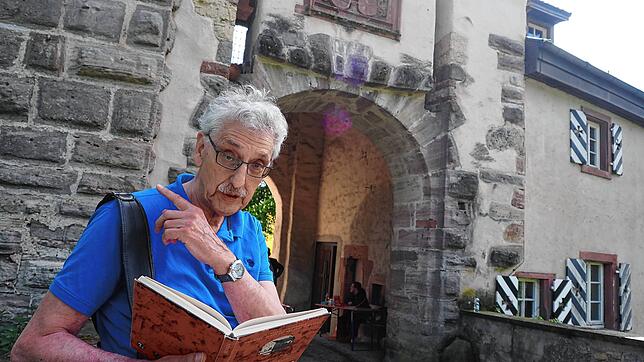

Rheinfelden Der Hausherr, Komtur Ludwig von Reischach, war bereits nach Basel geflohen, als es sich Bauern aus den Dörfern der Umgebung in Schloss Beuggen „gutgehen lassen, schlachten, essen und trinken; viele bleiben über Nacht“. Die Bauern kamen namentlich aus Karsau, Riedmatt, dem „Rheintal“ bis Wyhlen, aus Möhlin, Magden und Augst. Der pensionierte Geschichtslehrer Martin Birken, Mitglied im Arbeitskreis Geschichte des Vereins Haus Salmegg, hat anlässlich des 500-Jahr-Gedenkens an den Bauernkrieg von 1525 Details zur Stürmung des Schlosses, damals Kloster des Deutschen Ordens, recherchiert.

Zum Angriff der Bauern selbst gibt es laut Birken kaum Zeugnisse; fest stehe aber, dass der Aufstand gut geplant und kein Akt von Anarchie gewesen sei. Bei seinen Recherchen stieß Birken nun auf das genaue Datum, das bisher in der Öffentlichkeit nur als „Anfang Mai“ bekannt gewesen sei. Aus der „Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation in den Jahren 1519 bis Anfang 1534“ von Emil Dürr aus dem Jahr 1921 zitiert Birken den Bericht des Hauptmanns Marx Werdenberg und des Vogts auf der Farnsburg, Henmann Offenburg. Am 6. Mai 1525 schrieben sie an den Basler Rat, „dass die Schreiber gerade erfahren haben, dass die Dörfer im Rheintal in Aufruhr seien und gegen Beuggen gezogen seien“.

Birken geht davon aus, dass die Bauern das Anwesen, das damals nicht großartig befestigt gewesen sei, ohne Widerstand eingenommen hätten. Es sei nicht bekannt, wie viele Ordensmitglieder und Bedienstete sich damals im Kloster aufgehalten hätten. Auch hätten die Bauern abgesehen von den Lebensmittelvorräten wohl keine Schäden verursacht; im Gegenteil hätten sie nach der durchfeierten Nacht rund hundert Wachen zurückgelassen, um das Kloster vor Plünderungen zu schützen. Das passe zu dem, was über die Motivation der hiesigen Bauern bekannt sei, sagt Birken: „Ihre Wut richtete sich gegen den Komtur, nicht gegen das Kloster oder den Orden.“ Angetrieben von den zwölf Artikeln von Memmingen vom 6. März 1525, in denen Bauern in Berufung auf die Bibel erstmals Menschenrechte einforderten, hatten die hiesigen Bauern zwei Beschwerdebriefe verfasst. Der erste stammte laut Birken von den freien Bauern im erwähnten „Rheintal“, eine der drei Landschaften der Grafschaft Rheinfelden: „Die andere verfassten die Leibeigenen des Deutschordensklosters Beuggen aus Karsau mit Bezug auf den ersten Text.“

Die Karsauer bestritten laut Birken nicht ihren Status als Leibeigene, wandten sich aber gegen die Willkür und die harten Bestrafungen ihres Grund- und Leibherrn, Ludwig von Reischach, der über die niedere Gerichtsbarkeit über sie verfügte. „Wiewohl wir in einer freien Landschaft wohnen und obwohl wir dem Kloster verpflichtet sind, so ruft er zu aller Zeit, früh und spät, im Sommer und Winter, unablässig nach uns“, hat Birken die Forderungen der Karsauer in modernes Deutsch übertragen: „Alle Arbeit ist zu leisten, wie es ihm in den Sinn kommt, was, wie und wann er will. Er hält uns nicht anders als ein unvernünftiges Tier.“ Wer nicht arbeiten könne oder auch nur Widerworte gegen ihn spreche, werde bisweilen wochenlang in den Turm gesperrt. Die freien Bauern der Grafschaft Rheinfelden hätten hingegen Steuergerechtigkeit gefordert: Das Kloster Beuggen besaß viel Land und Rechte auf dem Gebiet der heutigen Stadt Rheinfelden sowie im Fricktal. Da es aber keine Steuern zahlen musste, wurden diese Lasten alleine den Bauern aufgebürdet.

Der Historiker Casimir Bumiller wies kürzlich in einem Vortrag darauf hin, dass Ludwig von Reischach in einem Brief an seinen Bruder seine Härte und Willkür eingestanden habe – ein einzigartiger Vorfall. Ludwig von Reischach kehrte im Herbst 1525 noch einmal für kurze Zeit nach Beuggen zurück, wurde dann aber vom Orden abberufen. Sein Nachfolger Georg von Andlau ließ das Kloster mit dem heute noch vorhandenen nördlichen Eingang mit Burggraben und Fallgatter befestigen; davon zeugt sein Wappen über dem Eingang. In gewisser Weise sei dieser Torbau das einzige Zeugnis vom Bauernkrieg, das auf Schloss Beuggen überdauert habe, sagt Birken. Allerdings habe es nach 1525 keinen Aufstand mehr gegeben.