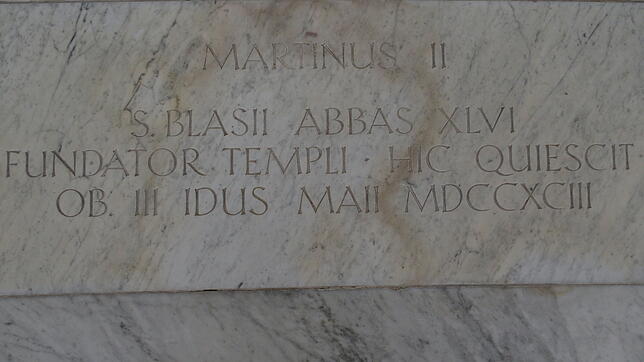

Vor kurzem ist Fürstabt Martin II. aus dem Geschlecht der Gerbert von Horb am Neckar gestorben – natürlich nur in den gewaltigen Domfestspielen dieses Jahres. Den wirklichen Fürstabt hat der echte und für das einstige Kloster überaus schmerzliche Tod am 13. Mai 1793 ereilt. In seinem Hauptwerk „Sankt Blasier Land“ äußert Ehrenbürger und Heimatforscher Bernhard Steinert seine meist überlesene Verwunderung über die Schädelform des beigesetzten Klostervorstehers.

Dieser über alle Maßen gerühmte und bewunderte 46. Abt und vierter Fürstabt des tausendjährigen Benediktinerklosters St. Blasien ist eigentlich dreimal beigesetzt oder zumindest mit dem kirchlichen Beerdigungssegen versehen worden. Zuerst nach seinem Tod – nicht vor der Kirche, wie von ihm gewünscht, sondern nach Entscheidung der Mitbrüder im Mittelgang der Rotunde zwischen den vorderen Bankreihen vor dem damals veränderten Altarraum.

Erste Grabfreilegung 1911

Der verheerende Kloster- und Dombrand vom 7. Februar 1874 begrub die Grabstätte des erhabenen Fürstabts unter meterhohem Schutt. Der bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg politisch hinausgezögerte Wiederaufbau und die Renovierung des weitgehend zerstörten Doms machten eine Freilegung des fürstäbtlichen Grabes unumgänglich.

Am 18. Dezember 1911 wurde das Skelett des Verstorbenen fast vollständig erhalten vorgefunden. In einem neuen Eichensarg wurden die sterblichen Überreste mit den kirchlichen Zeremonien wieder der schlichten Gruft übergeben.

Zweite Grabfreilegung 1981

Genau 70 Jahre sollte die Sargkammer ihre unangetastete Ruhe haben. Bei den bisher umfassendsten Renovierungsarbeiten im Dom in den 1980er Jahren geriet der Ruheort des Fürstabts unversehens in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – der Sargplatz war den neu zu verlegenden Heizungskanälen im wahrsten Sinne des Wortes im Wege und musste deshalb einige Meter nach Süden weichen vor den heutigen weißen Marmorblock (Altartisch) zwischen Rotunde und ehemaligem Mönchschor.

Die Überreste des Klostervorstehers wurden Mitte April 1981 gehoben (ein stark beschädigter Sargdeckel fiel auf) und am 14. Mai 1982 (einen Tag nach seinem Todesdatum 1793) wieder, jetzt zum dritten Mal, am veränderten Gruftplatz (der nur noch eine Kammer für die verbliebenen Gebeine ist) feierlich beigesetzt.

Zuvor aber plagten Bernhard Steinert Überraschung und Gedankenschwere:

In seinem erwähnten Buch über die nachklösterliche Geschichte und Entwicklung St. Blasiens berichtet er auf Seite 277 über die erneute, eben die dritte Bestattung dessen, was vom Fürstabt körperlich übriggeblieben war: Oberschenkel- und Hüftknochen und vor allem der Schädel, einwandfrei mit sämtlichen Zähnen.

Schädel mit anderer Form?

Und dann wird der Stadtchronist und Ehrenbürger stutzig: „Die überlieferten Bilder und Darstellungen des Fürstabts zeigen fast übereinstimmend über der gebogenen Nase eine etwas zurückfliehende Stirne. Der Totenschädel hier […] hatte aber eine eher etwas senkrechte Stirne […] Ich glaube mich zu erinnern, dass mir dies sogleich bei der Öffnung des Grabes vor Jahresfrist am 16. April 1981 eigentlich aufgefallen war und mich unbewusst etwa gewundert und seitdem während des ganzen Jahres beschäftigt hatte.“

Wenn 1981 nicht der richtige Schädel im kleinen Eichensarg gelegen hätte, müsste man auf einen Austausch 1911 im Zuge der Großrenovierung schließen. Das Wort Steinerts ist nicht leichtfertig gesprochen, entspringt es doch seiner höchsten Verehrung des Fürstabts. Vielleicht hat der strenge Beobachter Steinert doch zu harte Vergleiche zwischen den Darstellungen und dem ruhenden Kopf des Fürstabts gezogen.

Seit 36 Jahren liegt wieder die Deckplatte mit den berühmten Worten „Gründer des Tempels“ über den Gebeinen des Kirchenfürsten. Eine wissenschaftliche Untersuchung könnte letzte Zweifel tilgen. Aber wozu eigentlich? Das aus der reichen Überlieferung und Personendeutung für die Nachkommen gezeichnete Bild und somit auch der Kopf des Fürsten und Abtes stimmen auf jeden Fall.