Mit dem Ende der Produktion am 31. Juli 2019 war die über 184-jährige Existenz des Textilunternehmens Lauffenmühle beendet, der Name der Webseite steht bereits zum Verkauf. Seit frühen Zeiten gab es die Mühle am Lauffen, einem Wasserfall der Wutach, dessen Gefälle die Tag und Nacht ganzjährig rotierenden Mühlräder in Betrieb hielten.

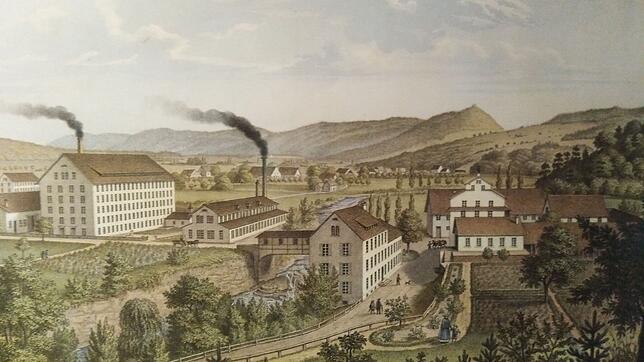

Diese Art der Energiegewinnung war jahrhundertelang das Rückgrat der mittelalterlichen Wirtschaft. Erstmals dokumentiert ist die „Loffenmüli“ in einer Urkunde von 1433, sie stand links (südlich) der Wutach auf der Gemarkung von Tiengen. Das Bild von 1750 zeigt noch den ursprünglichen Standort.

Die Wasser- und Windräder als energetisches System wurden im 18. Jahrhundert abgelöst, als es gelang die Wirkung des Feuers beim Erhitzen von Wasser mit einer sicheren Druckregulierung zu nutzen: die Dampfmaschine. Die geniale Idee war dann, diese Maschine auf Räder zu setzen: Die Eisenbahn revolutionierte das Transportsystem. Die Mühlräder wurden zu Turbinen, die Mühlen zu Fabriken – die Wutach 1816 reguliert, die Lauffenmühle wechselte das Ufer, Unterlauchringen konnte sich vom „Beiwerk“ zur führenden Gemeinde entwickeln.

„Drüben in der nahen Schweiz war in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die fabrikmäßige Herstellung von Textilien aus Baumwolle schon weit fortgeschritten“ – der Warenabsatz erfolgte weitgehend in die deutschen Staaten und nachdem das Großherzogtum Baden 1835 dem Deutschen Zollverein beigetreten war, mussten die Schweizer Unternehmer Produktionsstätten nördlich des Grenzflusses aufbauen.

Während die Hochrheinregion und der Schwarzwald noch in Armut und Rückständigkeit dahindämmerten und viele als Wirtschaftsflüchtlinge per Schiff nach Amerika emigrierten, erwarb ein vermögender Schweizer Jungunternehmer – Johannes Müller – „im August 1834 die alte Lauffenmühle“. Der Betrieb lief bereits Anfang 1835, die Erlaubnis vom Finanzministerium Karlsruhe traf im März ein. Allerdings war der Pionier schon im November pleite und verkaufte am 9. Dezember 1835 an eine „Gesellschaft Schweizer Herren“. Die neuen Besitzer gaben am 1. November 1836 die Gründung einer Aktiengesellschaft bekannt und stellten 26 Webstühle auf.

250 Beschäftigte 1847

Mitte des 19. Jahrhunderts kam die Industrialisierung rasch voran, und 1846/47 wechselte die Lauffenmühle als neue Fabrik das Ufer: „Kanäle wurden in Felsen gehauen, neue Wasserwerke errichtet und die Wasserkraft auf Turbinen aufgefaßt.“ 1847 lag die Zahl der Beschäftigten bei 250 – soviel wie heute bei der Schließung.

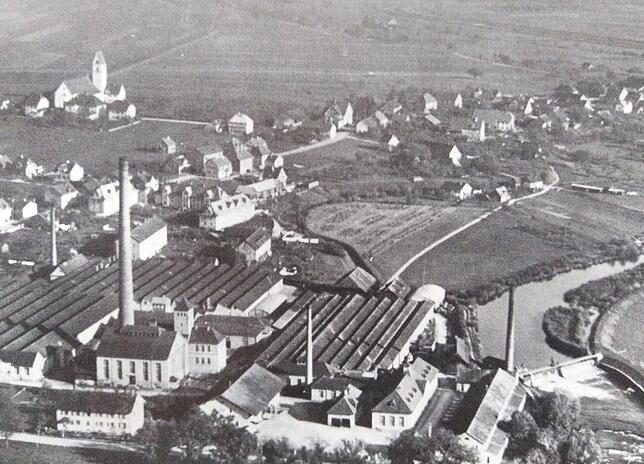

Ab 1864 wurden die Transporte über den Bahnhof Oberlauchringen der neuen Hochrheineisenbahn Basel–Konstanz abgewickelt. Das Bild von 1870 zeigt die Fabrik auf dem bis heute unverändert großen Gelände, der Hochbau der Spinnerei brannte jedoch 1876 vollständig nieder. Danach wurden die ausgedehnten Flachbauten errichtet (Foto 1929).

Umbruch nach Erstem Weltkrieg

Einen schwierigen Umbruch brachte die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, doch gelang es, den Betrieb zu erneuern und durch die Wirtschaftskrise zu bringen, die Hitler 1933 mit an die Macht brachte. Aus der Hand von Großbanken übernahm 1935 der Berliner Fabrikant Dr. Gustav Winkler die Firma, der die Lauffenmühle „vor jeglicher Zerstörung verschont“ durch den Krieg und mit seinem Nachfolger Dr. Helmut Winkler durch die französische Besatzungszeit brachte. Mitte der 1950er Jahre stand sie gut organisiert in den Startlöchern zum Wirtschaftswunder.

In Blumberg und Brombach wurden weitere Werke gegründet und in ganz Deutschland Firmen zugekauft. Da traf – am 25. August 1962 – wieder eine Brandkatastrophe das Werk. Wiederum wurde der Neubau zur Modernisierung genutzt. Stolze Zahlen kennzeichneten die weitere Entwicklung, der letzte Neubau war das Hochregallager 1981/82.

Öffnung zum Welthandel

Die Lauchringer Gemeindechronik endet mit dem Tod Dr. Winklers 1983; danach erscheint die Überlieferung zur „Lauffenmühle-Gruppe“ diffus und kam nur noch im Rahmen ihrer Insolvenzen an die Öffentlichkeit: Zur Eröffnung des Europäischen Binnenmarktes 1993 sah sich das Unternehmen nach Selbstbekundung gut aufgestellt, doch bedeutete dies auch eine Öffnung zum Welthandel und überraschend meldete die Firma noch 1993 die erste Insolvenz an.

Die nächste Zahlungsunfähigkeit

Land und Banken unterstützten, doch 1996/97 wurde die nächste Zahlungsunfähigkeit proklamiert: Die Banken zogen sich („aus der Textilbranche“) zurück, ebenfalls ein indischer Investor, mit dem bereits die Schlüsselübergabe gefeiert wurde. Beeindruckend war, wie damals – allerdings mit einer zehnfach größeren Belegschaft – Gewerkschaft, die Gemeinde, das Land und auch die Geschäftsleitung ‚an einem Strang‘ zogen. Dies machte bundesweiten Eindruck und die Rettung kam mit dem Investor Daun, der eine langjährige Umstrukturierung einleitete: Die nicht mit asiatischen Produzenten konkurrenzfähigen Textilprodukte wurden zugunsten von Spezialgeweben (Arbeitskleidung) ausgemustert.

Radikale Umstrukturierung

Die dritte Insolvenz 2009 wurde mit einer radikalen Umstrukturierung begründet – das Werk in Blumberg geschlossen und Volker Steidel Anteilseigner: Im Hintergrund stand eine Innovation, die mit einer neuartigen Faser die Herstellung eines extrem belastbaren und auch recyclebaren Gewebes ermöglichen sollte. Dieses Konzept schien mit der vierten Insolvenz 2015/16 nur einen ‚längeren Atem‘ zu benötigen. Interne Anpassungsprobleme habe man mit einer Neuorganisation und einer Anteilsübernahme durch V. Steidel und dem Neueintritt von Werner Ritzi in die Geschäftsführung (je 47 Prozent) gelöst. Die Daun-Gruppe hält seitdem nur noch sechs Prozent. Optimismus wurde verbreitet und deshalb überraschte die Insolvenz im Januar 2019 besonders. Kurz darauf wurden alle Rettungsversuche für gescheitert erklärt und die Ausproduktion zum 31. Juli angekündigt.

Verbitterung in der Belegschaft

Warum das neue Gewebe kein Erfolg wurde, ist bislang nur damit erklärt worden, dass „seit einiger Zeit auch Asien diese Stoffe produziert.“ (Insolvenzverwalter Ph. Grub). Die Verbitterung in der Belegschaft ist groß, Vorwürfe und Entgegnungen kursieren, doch fehlen die Nachweise. Der Bürgermeister ist der falsche Adressat, er musste mit allen Eventualitäten rechnen. Wer 1996/97 miterlebt hat, kann den Eindruck gewinnen, dass man sich nicht früh genug zusammengesetzt hat.

Quellen: K. F. Hoggenmüller/B. Matt-Willmatt: Chronik von Lauchringen (im Rathaus-Foyer erhältlich) – Video: Der Kampf der Lauffenmühle 1996/97 – Wikipedia.

Die Innovation

Nach Angaben in der Fachliteratur und auf der Webseite basiert ein von Lauffenmühle neu entwickeltes Gewebe auf der seit 2007 verfügbaren „Tencelfaser“ (Lyocell), die aus Holzresten gewonnen wird und zur Herstellung einen 50-fach geringeren Platzbedarf und 20-fach weniger Wasserverbrauch als Baumwolle benötigt. Zudem ist sie recyclebar und bildet die Grundlage für das formaldehydfreie Lauffenmühle-Gewebe „reworx“, mit dem Textilien produziert werden sollten – vor allem Leasing-Wäsche. Diese Produkte sollten langlebig statt bisher 50 nun mindestens 100 Industriewäschen überstehen und dann rasch abbaubar sein. Dadurch sollte zudem der Export von Altwäsche vor allem nach Afrika vermieden werden, wohin damit auch die Entsorgung abgeschoben wurde. Schon 2014 erhielt Lauffenmühle die Anerkennung vom Bundesumweltamt für das Vorhaben und 2017 einen internationalen Preis für Innovationen im Textilbereich.