Martin Luther hat ihn einen „falschen Propheten“ und „irrigen Geist“ gescholten, ja als „vom Teufel besessen“. Und während erster die vor 500 Jahren sich erhebenden Bauern allesamt am liebsten totgeschlagen hätte, war Thomas Müntzer ein großer Freund der Volkserhebung von 1524/25. Er wurde deren entschiedenster Förderer und geistiger Anführer. Für Friedrich Engels, Freund und Mitstreiter von Karl Marx, war Müntzer der „Prophet der klassenlosen Gesellschaft“. Die DDR ließ Müntzers Konterfei auf ihren damaligen 5-Mark-Schein drucken. Und wenn dieses und kommendes Jahr dem 500-Jahr-Jubiläum des deutschen Bauernkriegs gedacht wird, steht Müntzers Andenken ganz groß im Mittelpunkt.

Stühlinger und Klettgauer Bauern im Aufruhr

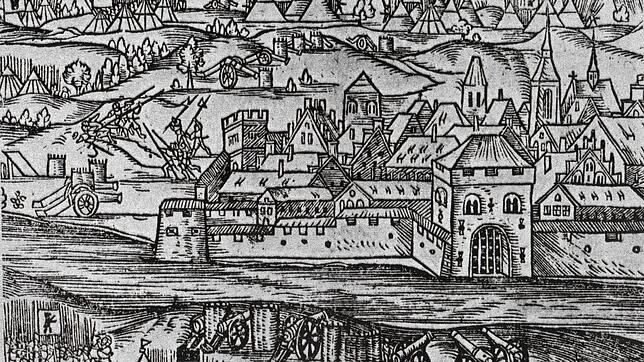

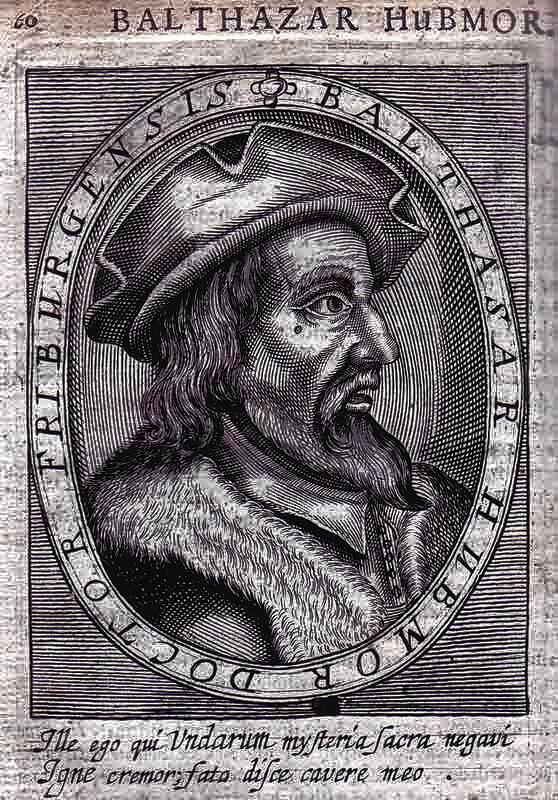

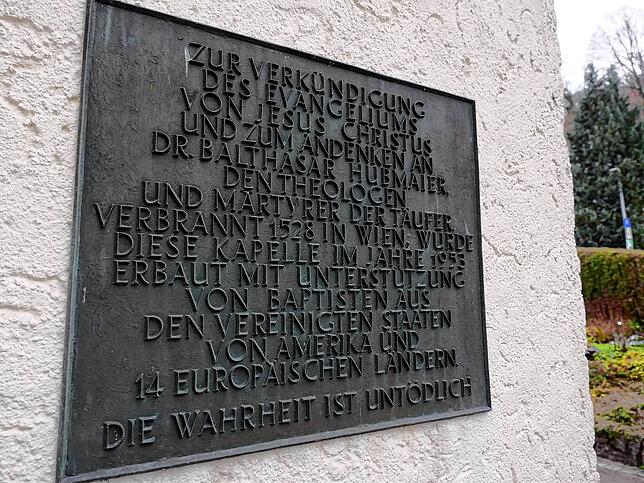

Ungeheuerliches hatte sich in Müntzers Augen am Hochrhein abgespielt: Die Stühlinger und Klettgauer Bauern befanden sich im offenen Aufruhr. Die Stadt Waldshut als neue evangelische Hochburg hatte sich mit ihnen verbündet und sich unter den Schutz der Volksarmee begeben. Und in ihren Mauern gab es einen Mann, der Müntzer gut gekannt und dessen Theologie und Liebe zum Volk er geteilt haben dürfte – Balthasar Hubmaier, Pfarrer der oberen Kirche.

Müntzer kommt ins Aufstandsgebiet an den Hochrhein

All das dürfte Müntzer bewogen haben, vor 500 Jahren, um die Jahreswende 1524/25, von seiner thüringischen Wirkungsstätte ins Aufstandsgebiet an den Hochrhein zu kommen. Für mehrere Wochen wählte er den Klettgau als Agitationsfeld und Grießen als Wohngemeinde aus. Wortgewaltig, angriffslustig, stets gegen die Obrigkeit polternd und wetternd, wie Müntzer galt, wollte er das Reich Gottes auf Erden errichten und sah in den Bauern das Werkzeug dazu. Die Reformation, von der er träumte, war die des Volkes, keine der Fürsten, für die Luther stand.

Er predigt in der Kirche in Grießen

Es ist belegt, dass Müntzer 1524/25 in Grießen war und in der dortigen Kirche auch gepredigt hat. Den Forschungen von Thomas O.H. Kaiser, evangelischer Pfarrer von Klettgau-Grießen, gemäß hatte ihn wohl der damalige Wagner des Ortes, Claus Meier, seiner Bekanntheit und Radikalität wegen ins Dorf eingeladen. Ob Müntzer dabei auch im nahen Waldshut wirkte, ist nicht überliefert, aber anzunehmen. Schon die ältere Literatur, vor allem das 1841/43 erschienene Buch von Wilhelm Zimmermann, behauptet es. Darauf basierend hat Engels Hubmaier gar zu Müntzers „Schülern“ gezählt.

Hubmaier weckt den Argwohn der Habsburger

Hubmaier wirkte ab 1521 als Pfarrer der oberen Kirche, der heute noch stehenden, wenn auch baulich ganz anders aussehenden Liebfrauenkirche, die als Kirche der kleinen Leute galt. Sich in der Enge der etwa 1000 Seelen zählenden Waldstadt langweilend, studierte er reformatorische Schriften und wurde zum guten Freund Huldrych Zwinglis, des berühmten Zürcher Reformators. Das weckte den Argwohn der Habsburger Obrigkeit. Sie forderten die Auslieferung Hubmaiers an den Bischof von Konstanz. Doch die Waldshuter weigerten sich. Damit stellten sie bewusst gegen ihre vorderösterreichische Herrschaft, wurden offen protestantisch.

Was anfangs nur theologischer Natur war, wurde zur weltlichen Kriegserklärung, als die Waldshuter Reformation mit dem Bauernaufstand ein Bündnis einging. Das war einzigartig in Deutschland. Das gelang nirgendwo sonst.

Die Schweizer werden zu Freunden und Beschützern

Bis heute wird bei der Waldshuter Chilbi mit der Legende vom Chilbibock an die Belagerung der Stadt durch die Schweizer 1468 gedacht. Zu der Zeit stand Waldshut noch vereint gegen den eidgenössischen Feind. 1524/25 aber waren die Schweizer zu Freunden geworden, ja, mehr noch, zu Beschützern. War doch die Lage für Hubmaier in der Stadt im August 1524 zu heiß geworden. Fand er doch in Schaffhausen Asyl, wo er zwei Monate blieb. Zurückkehren nach Waldshut, wo ihm ein begeisterter Empfang bereitet worden ist, konnte Hubmaier Ende Oktober, auch weil sich die Sicherheitslage der Stadt entspannt hatte. Denn es „zogen etwa 300 tapfere Zürcher den christlichen Brüdern von Waldshut zu“ (Zimmermann) – eine Schweizer Schutztruppe, die gegen einen allfälligen österreichischen Angriff helfen sollte.

Die Obrigkeit schäumte: Einmischung fremder Mächte – geht ja gar nicht. Um die Wogen zu glätten, wurde im Januar 1525 eigens eine Schlichtungskonferenz in Konstanz abgehalten. Derweil ging der Kampf der Klettgauer Bauern weiter. Sie belagerten die Küssaburg und zogen am 29. Januar 1525 in Waldshut ein, das ihnen militärische Unterstützung zusagte.

Schließlich kehrt Müntzer nach Thüringen zurück

Thomas Müntzer aber hatte sich zu der Zeit wohl schon zum Gehen entschieden, auch weil ihm die Klettgauer Bauern als zu wenig radikal und zu verhandlungsbereit vorkamen. Er kehrte nach Thüringen zurück, wo es inzwischen noch stärker gärte. Aber es sollte eine Reise ohne Wiederkehr werden. Denn nach der Niederlage bei der Schlacht von Frankenhausen am 15. Mai 1525 wurde Müntzer entdeckt, gefangengenommen, gefoltert und hingerichtet. Nachdem er enthauptet wurde, spießte man seinen Körper und seinen Kopf auf Pfähle und ließ diese zur Abschreckung eine lange Zeit stehen.