Zum Abschied war die Botschaft klar: Hoffentlich sehen wir uns hier nicht mehr wieder. Aber jeder verstand es. Denn bei der Aktion „Südkurier öffnet Türen“ hatten 20 Personen die Möglichkeit, das Herzkatheterlabor des Klinikums Hochrhein in Waldshut von innen zu sehen.

Aber eben – aus Interesse und nicht, um sich darin behandeln zu lassen. Und so waren auch die Abschiedsworte gut gemeint: Bitte kein Wiedersehen als Patientin oder Patient. Denn das würde ja bedeuten, Herz-Kreislauf-Probleme zu haben, die dringend einer Behandlung bedürfen.

Aber mal einen Blick in die „Herzkammer“ der Waldshuter Kardiologie zu werfen und in Teilen das dort arbeitende Team kennenzulernen, das hatte seinen Reiz.

Die dort eingesetzte Hightech stieß auf großes Interesse. Und nach mehr als zwei Stunden Theorie und Praxis konnte die Gruppe beruhigt nach Hause gehen, wissend, dass sie in versierten, erfahrenen und vertrauensvollen Händen sind, sollte es einmal doch notwendig werden, sich dort behandeln zu lassen, Patientin oder Patient zu sein.

Minimalinvasiv mittels Katheter

Schon im Eingangsvortrag von Simone Normann, seit etwa drei Monaten neue Chefärztin der Klinik für Kardiologie in Waldshut, wurde deutlich: Die Behandlung von Herz-Kreislauf-Problemen hat immense Fortschritte gemacht. Das Klinikum ist auf der Höhe der Zeit.

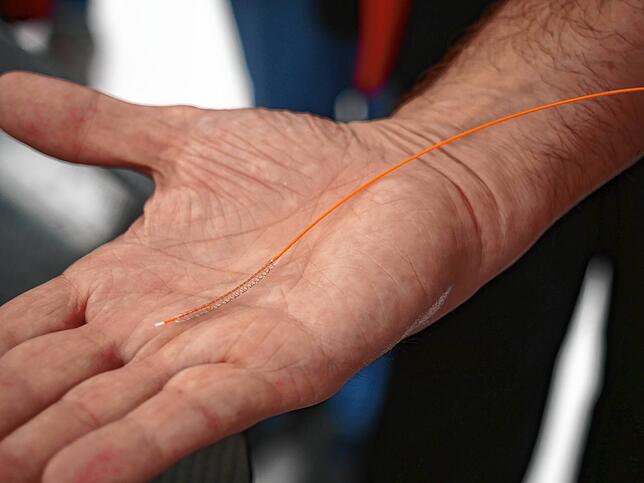

Was früher eine Operation am offenen Herzen erforderte, mit Vollnarkose, kann heute minimalinvasiv mittels eines Katheters erfolgen, nur mit örtlicher Betäubung und ohne große Narben zu hinterlassen. Normann stellte das Verfahren am Beispiel der Behandlung von oft angeborenen kleineren Löchern im Herzen vor. Auch die Behandlung von Vorhofflimmern und sogar der Lungenembolie sei heute so möglich.

Eine Lungenembolie, nahm die Gruppe mit, ist wohl besonders heimtückisch, weil sie oft ohne Vorwarnung komme. Auch die einer Embolie vorausgehenden Thrombosen blieben mitunter im Verborgenen. So könnten Blutgerinnsel unbemerkt die Lungengefäße verschließen, was einen Rückstau des Bluts Richtung Herz und damit die Schädigung des Herzens zur Folge hat. Luftnot bis hin zur Erstickung könnten bei schweren Embolien die Folgen sein. „Die Lunge kann zwar Kleinstgerinnsel selbst auflösen“, führte die Medizinerin aus. Größere aber müssten von außen entfernt werden. Dabei komme heute sogar Ultraschall zum Einsatz, erklärte Normann.

Mit 180.000 Umdrehungen gegen Kalk

In ihrem Vortrag streifte sie auch das Verfahren der Rotablation. Das wird bei Verschlüssen oder Verengungen der arteriellen Blutgefäße, insbesondere der Herzkranzgefäße durch Kalkablagerungen angewendet. Dabei werden die Verkalkungen mittels eines Mikrobohrers abgetragen. 180.000 Umdrehungen pro Minute ist der schnell und wird, um sich nicht zu sehr zu erwärmen, mit Wasser gekühlt.

Herzschrittmacher und Defibrillatoren einzusetzen, ist für die Waldshuter Kardiologie auch Routine. Dazu erfolgt am Schlüsselbein ein wenige Zentimeter großer Schnitt, wo das streichholzschachtelgroße Gerät unter die Haut implantiert wird. Mittels im Herzmuskel verschraubter Kabel verbunden, gibt es dann Impulse ab. Inzwischen hätten die darin verbauten Batterien eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Danach aber müsse sie ausgetauscht werden, was einen neuerlichen, aber nur ambulanten Eingriff erfordert.

Normann führte aus, wie dank besserer Materialien die Stents, die Drahtgeflechte zwecks Offenhaltung von Blutgefäßen, immer leistungsfähiger seien. Auch die begleitend verabreichten blutverdünnenden Medikamente seien immer besser und führten meist zu dauerhaften und komplikationsfreien Lösungen.

Geballte Infos schon beim Vortrag. Da galt es, sich bei dem vom Klinikum Hochrhein bereitgestellten Apéro riche zu stärken. Aber auch da gingen die Diskussionen und Fragerunden weiter. Neben Normann stand Johannes Bilger, Leitender Oberarzt der Klinik für Kardiologie, als Ansprechperson zur Verfügung.

Eine der 20 Teilnehmenden war Anita Maier aus Aichen. „Das Thema interessiert mich sehr. Ich bin Übungsleiterin im Bereich Prävention beim Turnverein Tiengen“, sagte sie auf Nachfrage. Die Themen Herzinfarkt und Rehabilitation sind ihr so schon vertraut. Sie ist hier, um ihr Wissen zu erweitern.

Und das konnte sie, insbesondere beim Höhepunkt der Aktion – der Führung durchs Herzkatheterlabor: Hightech überall, angefangen bei dem mit Bildschirmen gespickten Kontrollraum. Staunen auch über die vollbewegliche Röntgenanlage, die um den liegenden Patienten herumfahren kann und so eine optimale Diagnostik erlaubt.

Neben Normann und Bilger zeigten auch die im Herzkatheterlabor tätigen, speziell geschulten Pflegefachkräfte Doris Möhrle und Elke Milkau auf, wie die für die zur Routine gewordenen Eingriffe ablaufen. Die beiden erzählten von ihren täglichen Begegnungen mit Patientinnen und Patienten und wie unterschiedlich diese die Prozedur über sich ergehen ließen.

Kiloschwere Bleischürzen zum Überziehen

Die Führungsteilnehmer konnten sich eine der kiloschweren Bleischürzen überziehen und so am eigenen Leib erfahren, was es für die Mitarbeitenden heißt, sie den gesamten Arbeitstag tragen zu müssen. Es gab Herzschrittmacher, Ballons, Pumpen, Stents und Katheterschläuche zum Anfassen und Befühlen. Den 180.000-Umdrehungen-Bohrer in Betrieb zu sehen, war aber leider nicht möglich. Er kostet 1500 Euro und wäre, einmal aus der Verpackung genommen, nicht mehr einsetzbar gewesen.