Als Günter Thomann im Jahr 1980 bei der Sanierung des von seinem Vater geerbten Hauses in Öflingen den Fußboden herausriss, staunte er nicht schlecht. Inmitten staubiger Schlacke fand er drei beschriebene Blätter. Sie waren so alt, dass er sie nicht lesen konnte. Also holte er sich bei Rektor Asal Rat. Wer, wenn nicht er, vermochte die alte Kurrentschrift zu lesen?

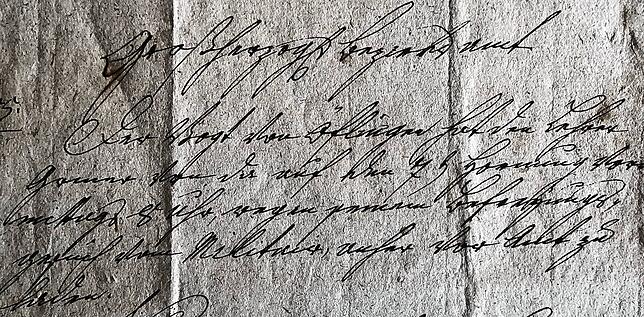

Der gebildete Pädagoge erkannte den Wert dieser Schriften. Unter ihnen befand sich ein Schreiben des Bezirksamtes Säckingen aus dem Jahr 1816 an den Öflinger Vogt Huber. Darin war die Rede vom Lehrer Griner. Er hatte ein „Befreiungsgesuch vom Militär“ gestellt. Der Vogt solle den Lehrer „auf den 7. Hornung (Februar) 8 Uhr… vor Amt laden“. Allerdings sollte nicht Griener selbst, sondern einer seiner Söhne freigestellt werden. Der Lehrer war damals schon 54 Jahre alt.

Anlässlich einer Ausstellung zur 80-Jahr-Feier der Schule 1981 wurden die Fundstücke der Öffentlichkeit gezeigt. Dann verschwanden sie – fachgerecht verpackt – in einer Schublade. Anlässlich einer Recherche zur Baugeschichte Öflingens tauchten sie Anfang 2025 aus der Versenkung auf. Sie gehören zur Geschichte des damaligen Hauses Nr. 36, das im Feuerversicherungsbuch von 1819 taxiert wurde.

Früher stand auf dem Grundstück ein einziges Gebäude

Den Namen Thomann sucht man im Eintrag aber vergebens. Wie kamen also die Archivalien und mit ihnen das Haus in den Besitz von Günther Thomanns Familie? Im Jahr 1819 befand sich auf dem Grundstück des heutigen Doppelhauses Thomann/Ebner ein einziges Gebäude. Es bestand aus Holz, war 5,80 Meter breit und 24,40 Meter lang. Der Wohntrakt mit drei Wohnungen sowie die Scheune und der Stall befanden sich unter einem Strohdach. Die damaligen Besitzer waren Dominik Urich, Klemenz Ritzi und eben jener Johann Griener, seines Zeichens Dorflehrer und Kirchendiener.

Vielleicht übte er auch das Amt des Baders aus, wie Günther Thomanns Großvater erzählte, und versorgte Knochenbrüche oder Geschwüre. 1828 wurde er auf dem Öflinger Friedhof begraben. Grieners Sohn Wendelin wurde Schuhmacher und erbte den väterlichen Hausanteil. Dort richtete er eine Werkstatt ein, heiratete Maria Keser – und hatte keinen Ärger mit dem Nachwuchs. Die Ehe blieb kinderlos.

Nachdem Wendelin 1858 verstorben war, heiratete seine Witwe im Jahr 1860 keinen geringeren als den 18 Jahre jüngeren Schuster Johann Georg Thomann. Das war Günther Thomanns Urgroßvater. Die Ehe war kein Zufall. Thomann hatte vermutlich bei Griener seinen Beruf erlernt und bei ihm als Geselle gearbeitet. Sie kannten sich und konnten sich aufeinander verlassen.

Der Mann soll das Haus nicht erben

Die 52 Jahre alte Witwe wollte eine verlässliche Betreuung im Alter. Das war seinerzeit kein Einzelfall. Maria schien kränklich gewesen zu sein. Im Oktober 1877 machte sie beim Notar ihr Testament. Sie setzte jedoch nicht ihren Ehemann, sondern ihren Stiefbruder, den Maurer Karl Meier, als Generalerben ein. Johann Georg Thomann erhielt lediglich das Nutzungsrecht über Vermögen und Haus bis zu seinem Lebensende.

Maria Thomann, geborene Keser und verwitwete Griener, starb 1879 im Alter von 71 Jahren. Der vitale Schuster fühlte sich aber noch zu jung fürs freud- und kinderlose Witwer-Dasein. Mit 56 Jahren heiratete er deshalb im Jahr 1881 die 29-jährige Rosa Philipp, ebenfalls eine Schustertochter. Ganz gemäß dem Motto, „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“ 1883 kam Emil zur Welt, Günter Thomanns Großvater. Emil heiratete 1913 Hedwig Rotzler. Ein halbes Jahr später zog er in den Krieg. Er verstarb 1966 im Alter von 83 Jahren.

Aber wie kam das Haus in den Besitz des Schusters Johann Georg Thomann? Schließlich besaß dieser nur ein Nutzungsrecht. Im Feuerversicherungsbuch von 1883 steht die Lösung des Rätsels. Zwei Wohneinheiten gingen durch Erbschaft an Anton und Albert Ritzi. Die dritte wurde von Thomanns Ehefrau Rosa, geborene Philipp, mit Geld aus ihrer Mitgift erworben.

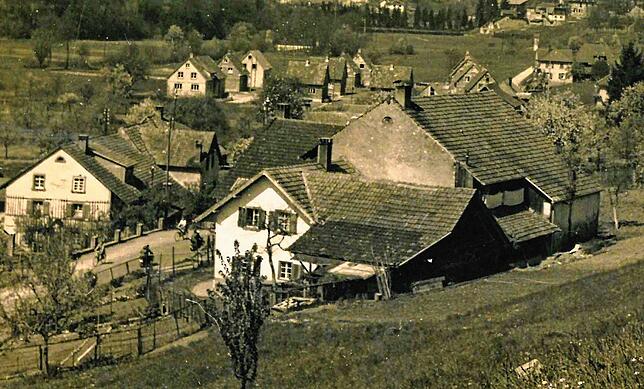

Maurer Karl Meier und seine Nachfahren legten offenbar keinen Wert auf diese Immobilie. Der Zustand des damals noch aus Holz bestehenden und mit Stroh gedeckten Gebäudes war so erbärmlich, dass es 1895 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Während Günter Thomanns Urgroßeltern nur 2000 Mark in den Neubau stecken konnten, investierte sein Nachbar Albert Ritzi fast 6000 Mark. Ein Foto aus der Zeit um 1910 dokumentiert eindrücklich den Unterschied.

Der Rest ist rasch erzählt. Das Haus Wehratalstraße 39 blieb im Besitz von Günther Thomanns Familie, während das Ritzi-Haus mit der Hausnummer 37 an die Familie des im Jahr 2018 verstorbenen Lokalreporters Alfons Ebner ging. Als Günther Thomann sein väterliches Erbe dann antrat, war eine Modernisierung angesagt. Dass er dabei ausgerechnet ein Stück Öflinger Geschichte freilegte, war eine Fügung des Schicksals. Die Schriftstücke befinden sich nun im Wehrer Stadtarchiv.