Ludwig Egenhofer, der Ur-Allensbacher, bringt es auf den Punkt: Die Menschen in Allensbach hatten einen Schweinestall, aber kein Atelier. Also sagt er über den Mongolei-Reisenden, Buchautor und Künstler Fritz Mühlenweg sowie seine malende Ehefrau und deren sieben Kinder: „Das waren komische Vögel.“ Ab 1935 lebten sie in Allensbach in der Konstanzer Straße 31.

Egenhofer ist einer der Zeitzeugen, die in einem neuen Projekt über Fritz Mühlenweg, gestorben 1961 in Allensbach, zu Wort kommen. Es geht um die Frage, wie die Menschen mit der Künstlerfamilie umgegangen sind. Fazit: Sie war anders, aber sie gehörte zum Dorf und ihr Herz war weit.

Ab Mitte Mai gibt es im Mühlenweg-Museum in Allensbach Handgeräte, mit denen sich die Interviews und Filme von Zeitzeugen abspielen lassen. Sie ergänzen die Ausstellung über Fritz Mühlenweg in der ehemaligen Wohnung im Obergeschoss des Allensbacher Bahnhofsgebäudes. Besucher tauchen dort in die Welt des Multitalents ein.

Das Museum ist ein Kleinod im Allensbacher Bahnhof

Sie erfahren: Warum bringt Fritz Mühlenweg ein Paar Ski mitten in der Wüste Gobi? Warum braucht es 300 Kamele für eine Expedition mit rund 25 Wissenschaftlern? Was macht ein fast 100 Jahre alter echter Käse mit Glückssymbol in einer Ausstellung? „Es ist ein Kleinod“, sagt die freischaffende Kunsthistorikerin Monika Leister. Ab Sonntag, 23. März, gibt es wieder öffentliche Führungen.

Fritz Mühlenweg schaute über den Tellerrand der Region hinaus: 1927 nahm er als Rechnungsführer an der Ostasien-Expedition von Sven Hedin teil und durchreiste bis 1932 dreimal die Mongolei. Bei seiner ersten Reise legte er mit einem internationalen Forschungsteam zu Fuß und mit Kamelen 2500 Kilometer zurück.

Seine Eindrücke fließen in Texte und Bilder, unter anderem in den mehrfach ausgezeichneten Roman „In geheimer Mission durch die Wüste Gobi“. Sabine Schürnbrand, die Leiterin des Allensbacher Kultur- und Tourismusbüros, nennt Fritz Mühlenweg einen Freigeist, der mit Respekt anderen Kulturen begegnet sei: „Das fasziniert noch heute“.

Vor rund 100 Jahren lernte er die Nomaden kennen

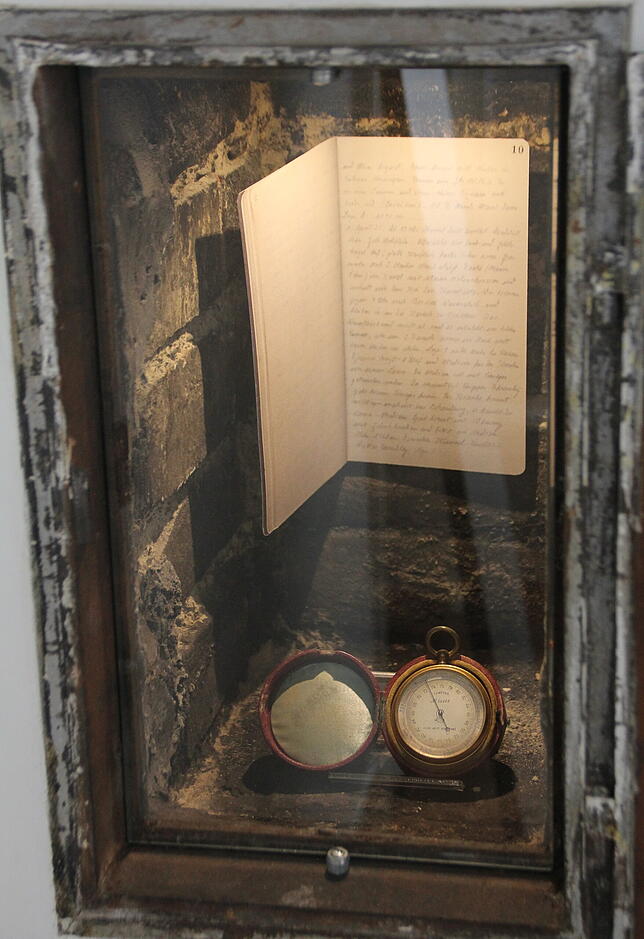

Ein Beispiel dafür sei seine im Museum zu sehende Kladde von 1927. Er notierte nach Gehör mongolische Wörter. So lernte Mühlenweg ein wenig Mongolisch und unterhielt eine Freundschaft zu dem Chahar-Mongolen Märin. Von ihm lernte er die Weltsicht der Nomaden kennen.

Zum Abschied, als er sein Reitkamel schon gesattelt hatte, lud Märin ihn ein, aus seinen Habseligkeiten ein Andenken auszusuchen. Fritz Mühlenweg nahm die eisernen Steigbügel. Mit diesen verband er den reitenden Nomaden. Märin reagierte mit den einzigen beiden deutschen Ausdrücken, die er kannte: „Donnerwetter“ und „Gute Nacht“.

Es sind solch schöne Geschichten, die das Museum erzählt. Die Ausstellung bietet noch viele andere Überraschungen. So gibt es immer wieder Schubladen zum Aufziehen. Darin lagert etwa der Holzkasten mit Glas-Dias von Mühlenwegs Aufnahmen aus der Mongolei. Zwei solcher Kisten hatte er. In den 1950er-Jahren nahm er diese und einen Projektor zu Lesereisen mit.

Dass er sich zur Werbung dafür in Mongolen-Kleider zeigen musste, war eine Idee seines Verlags. Er selbst fand dies einfach „affig“, sagt Sabine Schürnbrand. In einer der Schubladen liegt ein getrockneter Schafskäse mit Glückszeichen. Warum? Die Erläuterungen geben Aufschluss. Dieser gehörte zur Nahrung der Nomaden. Man beiße ein Stück ab, lasse es im Mund quellen, schlucke es und sei für den halben Tag satt.

Mühlenweg pflegte seine Freundschaft zu Otto Dix

In einer anderen Schublade dokumentieren Schriftwechsel die enge Freundschaft zum Maler Otto Dix. Dessen Tochter Nelly ging bei den Mühlenwegs ein und aus. Als sie im Alter von 31 Jahren starb, war dies auch für die Familie Mühlenweg ein herber Schlag. Die Frau des Abenteurer Elisabeth malt das Bild Tod und Mädchen. Es ist undatiert. Sie setzt sich jedenfalls mit dem seit dem 16. Jahrhundert bildnerischen Thema auseinander. Auch dieses Werk ist im Museum zu sehen.

Es lässt sich schwenken und so auch die Rückseite betrachten. Denn beim Restaurieren trat zutage, dass auch die Hinterseite bemalt ist. Von wem, das sei offen, sagt Sabine Schürnbrand. Der Raum, in dem auch dieses Bild hängt, ist besonders klein. Er symbolisiert die räumliche Enge im Mühlenweg-Haus. Die Familie lebte dort einfach, aber mit offenem Herzen: Jeder sei im Haus willkommen gewesen, betont Sabine Schürnbrand.

Dominierend im engen Raum steht der Sekretär, an dem Fritz Mühlenweg arbeitete. Zu sehen ist auch, wie er seine Romane schrieb. Der gelernte Kaufmann stammte aus der Konstanzer Drogistenfamilie Kornbeck. Die ersten Entwürfe seiner Bücher notierte er auf einem Kontenbuch aus der Drogerie.

Er schrieb dann nochmals eine überarbeitete Fassung per Hand, dann tippte er die Seiten in die Maschine. Das Museum dokumentiert auch, wie sich Mühlenweg wehrte, wenn der Lektor zu stark in seinen Text eingriff. So schrieb er an seinen Verleger einen Beschwerdebrief, in dem er darlegte, wie unsinnig die Bemerkungen des Lektors seien.

Ehemaliger Kamin wird zur Ausstellungsnische

Das Museum nutzt geschickt alles Vorhandene. So ist die Öffnung zum ehemaligen Kamin zur Ausstellungsnische umgestaltet. Es sei ein Glücksfall gewesen, dass die Wohnung über dem Kultur- und Tourismusbüro frei geworden sei, sagt Schürnbrand. Man habe schon lange die Idee gehabt, an Mühlenweg zu erinnern. Doch niemand wollte Geld für ein Museum geben. In der Wohnung sei es dann mit viel ehrenamtlichem Einsatz möglich gewesen, eine Gedenkstätte einzurichten.

Er sei ein Kulturvermittler gewesen. Kunsthistorikerin Monika Leister sagt: „Ich hätte ihn für mein Leben gern kennengelernt.“ Das bedächtige Vorgehen und der Versuch, den anderen und dessen Kultur zu verstehen, beeindrucke sie. Wenn sie sehe, wie sich heute wieder der Blick verenge und Fremdenfeindlichkeit um sich greife, dann sei die Erinnerung an den weltoffenen Mühlenweg aktueller denn je. Ein Zeichen für dessen Zugewandtheit sei auch das offene Haus gewesen.

Und warum haben sich die Mühlenwegs gerade in Allensbach niedergelassen? Sabine Schürnbrand hat eine Vermutung: Die Frau Mühlenwegs stammte aus Linz. Sie fühlte sich wohl durch den Zwiebelturm der Kirche in Allensbach an ihren Geburtsort erinnert. So kam es, dass Menschen, die ganz anders waren, sich in dem Dorf niederließen.