Eine Anekdote, die gern erzählt wird: Als der deutsche Verleger Kurt Wolff, der vor den Nazis nach Amerika geflüchtet war, von New York aus dem vielversprechenden Autor Fritz Mühlenweg seinen Besuch im Sommer 1952 ankündigte, wollte er wissen, wo Allensbach liegt. Mühlenwegs mitleiderregende Antwort: „Es ist beschämend für uns, dass Allensbach nicht einmal im Baedeker steht. Es liegt gegenüber der Insel Reichenau an der Bahnstrecke Konstanz–Radolfzell“.

Wolff, in dessen Verlag, Pantheon Books, Mühlenwegs Debüt „In geheimer Mission durch die Wüste Gobi“ (1950) unter dem Titel „Big Tiger an Christian“ erschien, zeigte Verständnis: „Die Schande ist bei Baedeker, nicht bei Ihnen – aber auch bei mir, der ich zehn Jahre in München gelebt habe, also Allensbach gegenüber der Reichenau kennen sollte.“ Längst hat der Baedeker die See-Gemeinde entdeckt.

Und noch vor dem Besuch des Verlegers hatte sich 1947 in Allensbach das Institut für Demoskopie niedergelassen, das „Orakel vom Bodensee“, wie Hans Magnus Enzensberger lästerte. Fritz Mühlenweg, am 11. Dezember 1898 in Konstanz geboren, hatte sich mit seiner Frau, der Malerin und Illustratorin Elisabeth Kopriwa, bereits 1935 in dem damals 1000-Seelen-Ort angesiedelt. Er hatte seine Elisabeth, mit der er sieben Kinder zeugte und auch gemeinsame künstlerische Projekte realisierte, an der Kunstakademie in Wien kennengelernt.

Dort war er Ende 1932 nach der Rückkehr von seiner dritten und letzten Mongolei-Reise gelandet. Ursprünglich hatte Mühlenweg nach Afrika oder Neuseeland auswandern wollen, um als Farmer zu leben. Die Lust auf Kunst nährten auch die Wüsten-Expeditionen im Auftrag der Lufthansa, die er als Zahlmeister, Kamelführer und als Assistent eines Meteorologen begleiten durfte. In seinem Handgepäck hatte er Ölfarben und begann, vor Ort zu malen.

Eigentlich sollte Fritz die Drogerie seines Vaters in Konstanz übernehmen. Tatsächlich folgte er dem Wunsch der Eltern und machte eine Lehre in Bielefeld, arbeitete darauf als Drogist in Mannheim und nach dem Tod des Vaters im eigenen Geschäft. Nach sieben Jahren war damit aber Schluss. Schon immer hatte er von etwas anderem geträumt: „Viele Jahre lang dachte ich an eine Reise in ferne Länder, die wenig mit der Zivilisation zu tun haben sollte“, erinnerte sich Mühlenweg später.

„Im Januar 1927 wurden in meinen Pass verschiedene Visa eingetragen, ich bekam eine Ausrüstung, eine Fahrkarte für Schlafwagen, und ich bekam einen Chef, wie ich keinen mehr hatte. Er hieß Sven Hedin.“ Der Schwede Hedin galt als der prominenteste Asienforscher. Dass Fritz Mühlenweg, der insgesamt 33 Monate in China verbrachte, weitere Ambitionen sausen ließ, lag sicherlich an seiner Familie, die ein Heimatrecht reklamierte.

Die Schriftstellerei ergab sich von selbst. Vorträge über die Mongolei hatte der Freiberufler, der vom Verkauf seiner Bilder allein die Familie nicht ernähren konnte, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gehalten. Dazu kam, dass er seinen Kindern immer wieder über seine Abenteuer berichten musste. Dabei mischte er Dichtung und Wahrheit. Als die Kinder heranwuchsen und neugierig nach Land und Leuten fragten, wurden die Geschichten länger und blumiger, bis schließlich ganze Bücher entstanden. Tagsüber malte Mühlenweg, und des Nachts, wenn alles im Haus schlief, blieb Zeit zum Schreiben.

So entstanden das malerische und schriftstellerische Werk parallel zueinander. Der Künstler Fritz Mühlenweg lässt sich nicht einfach schablonisieren. Manche Bilder werden dem magischen Realismus zugeordnet, andere sind sachlich, manchmal auch zum Naiven tendierend. Dann sind da noch die altmeisterlichen Werke, die den Romantiker verraten und den Holländern nahestehen, Breughel und natürlich dem breughelschen Dix. Mit der Familie von Otto Dix, die auf der Höri lebte, verband die Allensbacher eine enge Freundschaft.

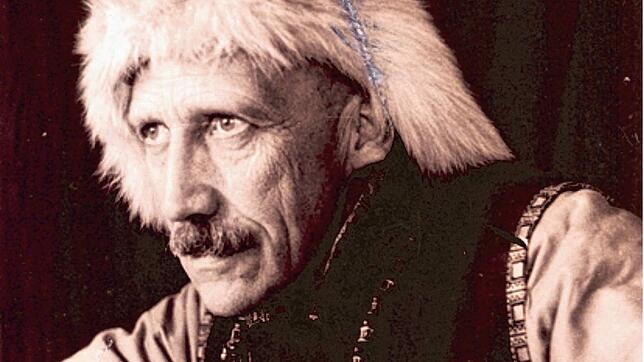

Das erste Buch des Schriftstellers Mühlenweg, „Tausendjähriger Bambus“, Nachdichtungen aus dem Schi-King, erschien 1945. Nach dem „Gobi“-Buch, in dem er die Eindrücke der Expeditionen einfließen ließ, folgten weitere Titel. „Das kleine Buch vom Bodensee“ (1954) entstand übrigens gemeinsam mit Lotte Eckener. Die Tochter des Luftschiffers Hugo Eckener fotografierte ihn für den Freiburger Herder-Verlag verkleidet als Mongole.

Die Bücher Mühlenwegs waren rasch erfolgreich, sowohl bei jugendlichen als auch bei erwachsenen Lesern. Nach seinem Tod 1961 – wenige Tage später folgte ihm seine Frau Elisabeth – wurde es ruhig um den menschlichen und literarischen Glücksfall Mühlenweg, der, wie Gisbert Haefs über ihn notierte, das Fremde respektieren und lieben konnte, ohne das Eigene zu verleugnen, und der allem aufgeschlossen und ohne Vorbehalte gegenübertrat.

Das Verlegerpaar Ekkehard Faude und Elisabeth Tschiemer legte Anfang der 1990er-Jahre die Bücher von Mühlenweg unter dem Signet Libelle viel beachtet neu auf; das 2012 eröffnete Museum in Allensbach sichert die Erinnerung an Fritz und Elisabeth Mühlenweg. Dass es im Bahnhof eingerichtet wurde, ist kein Zufall: Von hier aus startete der Bestsellerautor seine Vortragsreisen, einen Holzkasten mit Glasdias aus der Mongolei im Koffer.

- Wichtig zu wissen: Das Kultur- und Tourismusbüro Allensbach und das Mühlenweg-Museum, beide Einrichtungen sind im Bahnhofsgebäude untergebracht, sind von Samstag, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, geschlossen. In dieser Zeit ist auch kein Kartenvorverkauf oder Abholung reservierter Tickets möglich.