Wärmer wurde es erst im Mai. Als Otto Dix, Anfang 1919 aus dem Kriegsdienst entlassen, nach Dresden zurückkehrte, um seine Karriere als freischaffender Künstler zu starten, war es bitterkalt. Nahezu mittellos nahm er ein kleines Zimmer im Rotlichtbezirk, das er nur wochenends zu heizen vermochte.

Vor dem Krieg hatte er die Kunstgewerbeschule abgeschlossen, die damit als Arbeitsort ausfiel, und die Akademie der Bildenden Künste, bei der er sich angemeldet hatte, begann erst nach Ostern zum Sommersemester. Doch schnell fand er Künstlerkollegen und Freunde. Die wichtigsten waren Viola Schulhoff und ihr Bruder Erwin Schulhoff, ein schon vor dem Krieg erfolgreicher Pianist aus Prag, die sich in Dresden niedergelassen hatten. Eine große beheizbare Wohnung, sicher bereits mit Bad, wurde zum Künstlertreffpunkt.

Dix‘ Zeit in Dresden

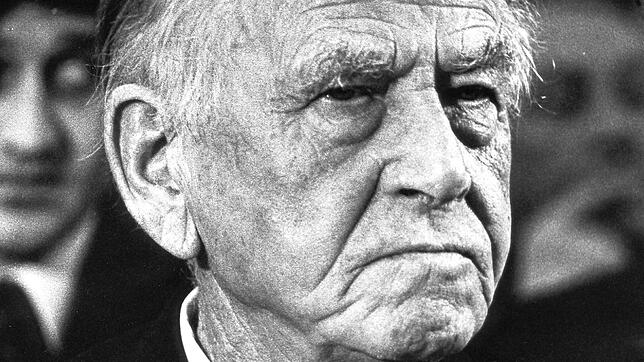

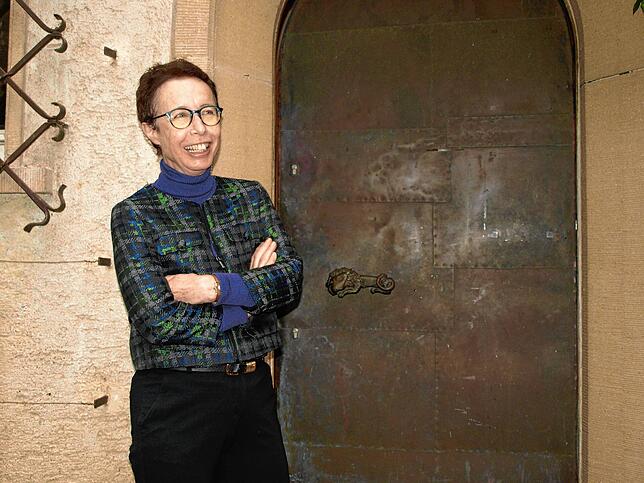

„Die gutbetuchte, mondäne Viola dürfte der Strahlpunkt der Clique gewesen sein“, schreibt Birgit Schwarz in ihrem jüngsten Werk „Maldadadix“, in dem sie die Jahre 1919 bis 1922 beleuchtet. Akribisch rekonstruiert die Kunsthistorikerin und Dix-Expertin aus Wien diese Zeit in Dresden, die Zeit von Dix und Dada. Sie studierte sämtliche Quellen neu und entdeckte zahlreiche Narrative, die sie als falsch oder zumindest ungenau entlarvt.

Besonders mit der Dix-Monografie von Fritz Löffler, zwischen 1960 und 1989 in mehreren Auflagen in der DDR erschienen, geht sie hart ins Gericht. Ein Beispiel zur Rückkehr von Dix nach Dresden: „Das Kapitel ‚Neues Beginnen‘ umfasst nicht einmal eine Druckseite und weist trotz der Kürze zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehler auf …“, so Schwarz.

Wissenslücken habe Löffler mit anekdotischen Details gefüllt, die Echtheit nur suggerierten, dennoch die Dix-Rezeption nachhaltig prägten. Die Dada-Phase habe Löffler marginalisiert, der herrschenden sozialistischen Ideologie folgend. Die Dada-Zeit kann nach der Forschung von Birgit Schwarz tatsächlich neu gesehen und eingeordnet werden, was jedoch in diesem Zusammenhang der Wissenschaft überlassen werden soll.

Wir kehren zurück zu den Geschwistern Schulhoff, die spätestens ab Mai 1919 ein großzügiges Atelier beziehen konnten. In diesem „Olymp“, so Erwin, bereitete sich der Pianist am Flügel auf seine Konzertauftritte vor, auch Viola und Otto Dix arbeiteten dort. Mehr als das, mit Viola verband Dix bald ein inniges Liebesverhältnis.

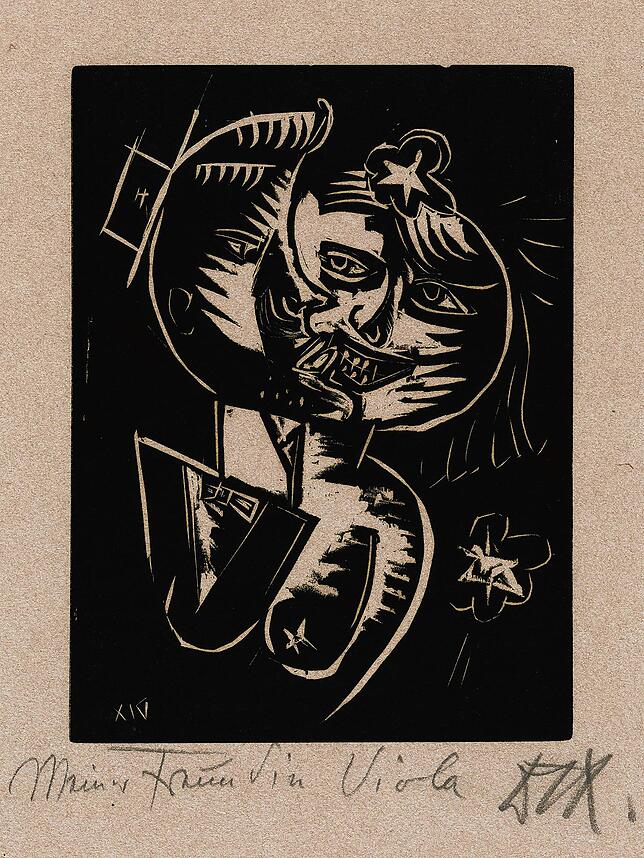

Er schenkte und widmete Viola 1919 mehrere Holzschnitte, darunter „Der Kuss“, der ein Liebespaar als Mond und Sonne verschmolzen zeigt: Er begehrt als Mond die strahlende Sonne. In einem Brief an George Grosz vom Herbst 1919 nannte Dix Viola seine „Braut“ und sie bestätigte mit ihrer Unterschrift „Dadabraut“ das informelle Verlöbnis. „Das war mehr als ein Dada-Scherz“, schreibt Schwarz.

Wie eng die drei Freunde zusammen arbeiteten und lebten, zeigt auch das Selbstbildnis „Prometheus“ von Otto Dix. Um das singende Gesicht mit Grammophon tanzen die Noten, Musik war essenziell im Atelier. Gerne auch Jazz-Musik, die im Schaffen von Otto Dix eine zentrale Rolle spielte: Jazz-Musik verstanden als Tanzmusik, von Charleston und Ragtime, der Pianist Schulhoff besaß ein Grammophon und etliche Schellack-Platten.

Der Maler Kurt Günther, im Herbst 1919 aus Davos nach Dresden zurückgekehrt, hinterließ als weiteres Dokument die Federzeichnung „Dix hinter der Staffelei“, die in einem Spiegel sowohl Erwin am Flügel als auch davor die liegende Viola auf einem Diwan zeigt. Ein späteres Doppelbildnis von Günther und Dix, Dix malte Günther und umgekehrt, wird als hintersinnige Heiratsannonce der beiden Werbenden interpretiert. Viola wählte Günther und heiratete ihn 1921. Nach der frühen Scheidung 1925 arbeitete sie, zurück in Prag, als Designerin und Malerin, bis sie 1939 deportiert wurde und sich ihre Spur im Holocaust verlor.

„Prothese Marke Dix“

Dix ist enorm produktiv, Erwin Schulhoff vermittelt ihm Dezember 1919 erste Verkäufe. Darunter den „Altar für Cavaliere“, ein Simultangemälde, dessen Türchen sich öffnen und schließen ließen. Dix experimentiert mit Collagen, die Realität und die „Realien“ finden in Form von Stoff- oder Zeitungsteilen, Spielkarten oder echten Geldscheinen (allerdings wertloses Inflationsgeld) Eingang in sein Werk. Als Beispiele zeigt Schwarz den „Streichholzhändler“ von 1920, der bis heute erhalten ist.

Ebenso „Die Skatspieler“ aus dem gleichen Jahr. Einer der drei kriegsversehrten Kartenspieler trägt einen künstlichen Unterkiefer. „Prothese Marke Dix. Nur echt mit dem Bild des Erfinders“, steht da. Schlüsselwerke der Dada-Zeit, wie viele andere, die verloren gingen oder zerstört wurden. Auf der Dada-Messe in Berlin im Sommer 1920 präsentiert Dix vier seiner Dada-Gemälde, darunter ein „Bewegliches Figurenbild“, das jeder Besucher mitgestalten konnte. Der „Fleischerladen“ ist das einzige der vier Werke, das erhalten blieb.

„Dada“, das ist Schwarz wichtig, „war eine künstlerische Befreiungsbewegung“. Sie förderte nach dem Ersten Weltkrieg einen radikalen Individualismus: „Es gibt so viele Formen von Dada, wie es Dadaisten gibt.“ Die meisten waren Polytechniker und Polystylisten. Also gibt es keinen Dadaismus, wie es den Kubismus, den Expressionismus oder den Impressionismus gibt: „Dada ist Manifest“, sagt Schwarz.

Otto Dix malte – auch wenn Dada das bürgerliche „Salongemälde“ abschaffen wollte. Maldadadix nannte er sich selbst. Erwin Schulhoff wiederum schuf Klangcollagen aus Musik, gesprochenem Text und Geräuschen, Geräusche eines „Kriegszitterers“ beispielsweise.

Warum die Dada-Zeit unterging

Untergegangen ist Dix als Dada-Künstler laut Schwarz aus drei Gründen: Einerseits wurde ein Großteil seines Dada-Werks vernichtet. Zunächst von den Nazis, die ihn 1933 als einen der Ersten aus der Professur in Dresden jagten und als „entarteten Künstler“ verhöhnten. Dann von einem Gutspächter der Sowjetzone, der 1950 rund 20 Stücke des dorthin ausgelagerten Dix-Werks zerstörte: Teilweise sind sie nicht einmal in Schwarz-Weiß-Fotografien dokumentiert.

Zum Zweiten wurden etliche Zeitgenossen und Freunde im Holocaust ermordet, auch Violas Bruder Erwin, und so konnten sie nach dem Krieg kein Zeugnis mehr ablegen. Schließlich war dem DDR-Regime Dada ein Dorn im Auge, diese individualistische Kunst passte absolut nicht zur sozialistischen Ideologie. Da spielte letztlich auch Otto Dix mit, um nicht weiterhin fortwährend anzuecken: Der frühe Expressionismus und die neue Sachlichkeit passten besser in die Nachkriegsgesellschaft. Auch im Westen Deutschlands.

Birgit Schwarz: Maldadadix. Otto Dix und die Dada-Malerei. 1919 bis 1922. Böhlau-Verlag, Wien 2023. 50 Euro

Matthias Hermann (Hrsg.): Überdada, Componist und Expressionist. Erwin Schulhoff in Dresden. Mit Briefen, Dokumenten und seinem Tagebuch. Tectum-Wissenschaftsverlag, Baden-Baden 2023. 99 Euro