Er bleibt im Gespräch, Otto Dix. Im Rahmen der Ausstellung „Otto Dix und die Schweiz“ im Bündner Kunstmuseum in Chur ist ein Katalog erschienen, der es wert ist, diskutiert zu werden. Die Exponate, überwiegend Landschaftsbilder der 1930er-Jahre mit Bezug zur Schweiz, sind das eine, den Hintergrund von Dix‘ Schaffen in jenen schwierigen Zeiten darzustellen, ist das andere. Ina Jessen und Stephan Kunz, Kuratoren der Ausstellung, haben auch den Katalog herausgegeben.

Dix, 1891 bei Gera geboren, 1969 in Singen am Hohentwiel gestorben, gilt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Seine in der Weimarer Zeit entstandenen sozialkritischen Bilder machten ihn berühmt, aber auch berüchtigt. Nach der Machtergreifung durch die Nazis 1933 verlor er seine Professur an der Dresdner Akademie und wurde als entarteter Künstler gebrandmarkt.

Dix suchte im Südwesten Zuflucht, zunächst in Randegg im Hegau bei Verwandten, 1936 bezog er das Wohnatelier, das Schweizer Ufer in Sichtweite. Bei Gefahr für sein Leben und das der Familie hoffte er, im Nachbarland Schutz zu finden, aber auch Anerkennung als Künstler.

Ina Jessen rekonstruiert in „Otto Dix und die politische Landschaft“ diese bekannte Lebensphase des Malers. Neu und interessant ist ihr Exkurs über die Ausstellungs- und Verkaufsoptionen, die Dix in Deutschland und der Schweiz hatte.

Auch wenn er noch mit befreundeten Sammlern seiner Werke rechnen konnte, die Zusammenarbeit mit deutschen Galerien in Hamburg, Berlin und Gera wurde ab 1934 problematischer. Mehrfach monierte er Hausdurchsuchungen in Hemmenhofen durch die Gestapo. Tatsächlich wurde in der Folge die Schweiz ein zunehmend wichtiger Referenzpunkt in Dix‘ malerischem und zeichnerischem Werk.

Landschaften in Totenstille

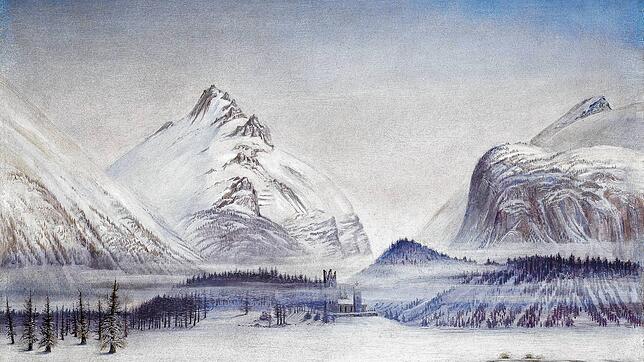

Schon in den ersten Jahren am See ist er beständig in die Schweiz gereist und hat in den Kantonen St. Gallen, Appenzell und Glarus Landschaften mit feinem Silberstift gezeichnet. Nach einem Verkehrsunfall im Sommer 1937 kam Dix zur Erholung in das Engadiner Bergdorf Pontresina. Stephan Kunz schreibt, dass der Künstler im Engadin zu einer seltenen Klarheit in der Landschaftsmalerei gefunden, dabei aber die bösen Zeichen der Zeit im Blick behalten habe.

Zwischen 1933 und 1945 sind 60 Gemälde und Zeichnungen der Landschaft entstanden, die den inneren Emigranten als „‚Widersacher‘ erscheinen lassen, der das vermeintlich harmlose Motiv mit überraschenden Rückgriffen in die Vergangenheit zu unheimlichen Zeitzeugnissen machte: zu Gegenbildern einer Wirklichkeit, die seine beißende Sozialkritik der 1920er-Jahre an Grausamkeit noch übertraf“. Dix entleerte, so Kunz, mehr und mehr seine Landschaften und ließ sie in einer Totenstille erstarren.

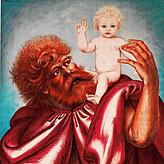

Totenstille, dieses Bild für das NS-Regime lässt sich auch in seinen ikonischen Werken „Wintertag in Randegg“ (1933) und „Judenfriedhof mit Hohenstoffeln“ (1935) beobachten. Der Maler suchte den Seitenweg der Allegorie. Für die Jahre 1929, 1934 und 1938 sind Ausstellungen seiner Werke in der Schweiz dokumentiert, die auch für die Beziehungen des Künstlers mit dem Kunstverein Schaffhausen (heute Museum zu Allerheiligen) und dem Salon von Johann Edwin Wolfensberger in Zürich stehen. Besonders wichtig war ihm die „Sonder-Ausstellung Otto Dix 1938“ in Zürich. Die Lithografie „Christophorus“ (1938) fungierte als Motiv für das Ausstellungsplakat – der hl. Christophorus gilt als Schutzpatron der Reisenden, hier: der Flüchtlinge.

Wolfensberger, seinerzeit ein wichtiger Förderer der Schweizer Moderne, hatte Dix bereits die Ausstellung von 1929 ausgerichtet. Zum Verkauf standen 27 Gemälde sowie 43 Aquarelle und Grafiken, darunter Werke wie das 1928 gemalte, heute in Stuttgart befindliche Triptychon „Großstadt“ (25.000 Franken) oder auch die Grafikmappe „Krieg“ von 1924 (1400 Franken). Der Verkaufserfolg der Ausstellung hielt sich in Grenzen, wie Felix Graf in seinem Beitrag „Otto Dix und Johann Edwin Wolfensberger“ notiert. Das Triptychon erwarb das Kunstmuseum Stuttgart 1972 für 500.000 DM.

Die Erlöse waren auch bei der Ausstellung in Schaffhausen 1934 eher bescheiden, aber halfen der Dix-Familie beim wirtschaftlichen Überleben. Laut Katalog wurden 19 Gemälde und 35 Zeichnungen präsentiert, die zwischen 1924 und 1934 entstanden sind. Ein Sammler-Paar erwarb das oben genannte Randegger Winterbild zu einem Preis von 1100 Franken. Dix erhielt davon 1000 Franken.

Obwohl die heimische Presse die Ausstellung feierte, war die Anzahl der Besucher recht überschaubar – lediglich 232 Personen wurden gezählt, merkt Andreas Rüfenacht im Katalog an, weniger als die durchschnittliche Besucherzahl von 273 in den Jahren 1933 und 1934. Das Randegger Winterbild ist heute im Besitz des Museums zu Allerheiligen.

Rund 21.000 moderne Kunstwerke von 1475 Künstlern waren seit dem Machtantritt der Nazis aus deutschen Museen entfernt worden. Darunter waren auch 260 Bilder von Dix. Propagandaminister Josef Goebels betraute Kunsthändler mit dem Verkauf der Objekte. Ein Interessent war der Luzerner Galerist Theodor Fischer. Er ließ am 30. Juni 1939 Bilder von u. a. Chagall, Picasso, van Gogh und Matisse versteigern. Von Dix hatte er ein Objekt auf der Liste, das dieser als Student angefertigt hatte: eine Büste des Philosophen Friedrich Nietzsche.

Für die Büste war die Auktion, schreibt Sandra Sykora, der letzte große Auftritt: „Während fast alle der in Luzern angebotenen 125 Werke erhalten blieben und sich viele davon heute in öffentlichen Museen befinden, gilt das einzige bildhauerische Werk von Dix als verschollen.“ Was uns das auch sagt: Dieser Aspekt der über die Region hinausführenden Kunstgeschichte ist noch nicht auserzählt. Dix bleibt weiterhin im Gespräch.

Otto Dix und die Schweiz: Bündner Kunstmuseum, Chur. Bis 27. Oktober 2024, Öffnungszeiten: Di bis So 10-17 Uhr, Do bis 20 Uhr. Katalog, 128 Seiten, Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 2024, 29 Euro. Weitere Infos: www.kunstmuseum.gr.ch