Seit Ende der 1960er Jahre leistet die Konstanzer Kläranlage einen wesentlichen Beitrag zur Volksgesundheit: So titelte der SÜDKURIER am 7. Dezember 1968 über die Inbetriebnahme der biologischen Reinigungsstufe, die einen weiteren Schritt zu einem sauberen Bodensee bedeutete. Allerdings sollte es noch einmal gut 20 Jahre dauern, bis der See nicht mehr drohte umzukippen – neben der Kläranlage waren dazu weitere Anstrengungen nötig.

Reinhaltung des Bodensees: Die Aufgabe einer eigenen Kommission

Die Internationale Gewässerschutzkommission (IGKB) gründete sich im November 1959 mit dem Ziel, dass sich die Anliegerstaaten des Bodensees "in gemeinsamen und koordinierten Anstrengungen" für die Reinhaltung des Bodensees einsetzen. "Sie hatte sehr schnell erkannt, dass gleiche Kriterien für alle gelten müssen", erläutert der langjährige Leiter der Kläranlage, Erich Kronenthaler.

Einen wesentlichen Beitrag zur Säuberung und Reinhaltung des Bodensees sollte der Bau von Kläranlagen und Abwasserkanälen bilden. Bisher flossen die meisten Abwässer aus Haushalten und Industrie ungeklärt in den See. Technische Möglichkeiten gab es schon viel früher. Bereits im Jahr 1917 war die Stadt St. Gallen mit der Erstellung einer mechanisch-biologischen Kläranlage vorangegangen.

Kläranlagen gab es längst – trotzdem floss ungeklärtes Abwasser in den See

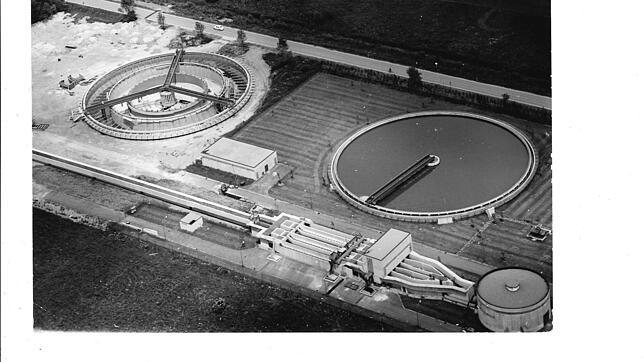

Schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass für den Schutz des Trinkwasserspeichers und des Erholungsgebiets Bodensee mehr getan werden muss. So konnte die erste Stufe der Konstanzer Zentralkläranlage 1966 in Betrieb gehen. Sie kostete damals neun Millionen Mark. Der Gesamtaufwand für den Vollausbau mit zwei weiteren Reinigungsstufen wurde auf etwa 31 Millionen Mark veranschlagt. Sie sollte dann auch die Abwässer aus dem östlichen Bodanrück sowie von schweizerischen Gemeinden aufnehmen.

"Allensbach und Reichenau wurden angeschlossen, ebenso Kreuzlingen", erinnert sich Erich Kronenthaler. Die Gemeinden Tägerwilen und Gottlieben hätten sich entgegen erster Pläne für eine eigene Kläranlage entschieden. Erst im Frühjahr 2017 wurden beiden Orte an das Konstanzer Abwassernetz angeschlossen, da ihnen die Sanierung der veralteten Anlage zu teuer schien.

Phosphor lässt Pflanzen im See wuchern – es gibt Badeverbote

Seit den 1950er Jahren war der Phosphorgehalt im See stark angestiegen. Die Ursachen waren vielfältig: Plumpsklos wurden durch Wassertoiletten ersetzt, Waschmaschinen und Geschirrspülautomaten eingesetzt, der Enthärter Soda durch Phosphat ersetzt und immer mehr phosphathaltige Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt.

Im deutschen Bodenseegebiet hatte die Zahl der Bewohner von 1950 bis 1970 um 44 Prozent zugenommen. "Bis in die 1970er Jahre wurde die Qualität des Bodenseewassers immer schlechter. Es gab sogar Badeverbote. Vor allem im Untersee gab es riesige Algenteppiche", erinnert sich Kronenthaler. Denn Phosphor hat entscheidenden Anteil am Pflanzenwachstum.

Textilunternehmen, Schlachthaus und Chemiefirmen leiten Abwässer direkt in See und Rhein

Bis dahin seien 80 bis 90 Prozent der Kläranlagen am See an keiner vernünftigen Biologie angeschlossen gewesen. Sie seien reine Drei-Kammer-Klärgruben gewesen. Die Abwässer des Textilunternehmens Herosé und des Chemieunternehmens Degussa wurden noch lange in den Seerhein geleitet, ebenso das Abwasser des städtischen Schlachthofs, der sich am heutigen Standort der Bibliothek der Hochschule befand.

Später, als Herosé an die Kläranlage angeschlossen war, kam es durch das Unternehmen immer wieder zu Stoßbelastungen, weil die dortige Neutralisation nicht funktionierte. "Weil sie defekt war oder nicht aufgepasst wurde. Weil sie lasch betrieben wurde, führte das zu einem instabilen Betrieb", berichtet der frühere Kläranlagenchef. Berüchtigt war auch der Gestank aus der Degussa, der öfters die Stadt überzog. Diese Belästigung sei erst mit der direkten Einleitung in die biologische Klärstufe verschwunden.

Die Idee einer Müllverbrennungsanlage setzte sich nicht durch

"Es war sogar eine Müllverbrennungsanlage auf dem Gelände geplant. Die daraus entstehende Asche wäre für die Entwässerung des Klärschlamms verwendet worden. Die Pläne wurden ziemlich schnell eingestampft. Das wäre heute eine Katastrophe", erzählt Erich Kronenthaler.

Bei der Alu in Singen entstand Aluminiumchlorid als Abfallprodukt. "Bis 1973 wurde es mit Tankwagen nach Konstanz gebracht und als Fällungsmittel verwendet. Es war jedoch mit Schwermetallen und anderen Nebenstoffen belastet." Zugemischtes Fällungsmittel reagierte mit bestimmten Stoffen, sodass diese anschließend aus dem Wasser herausgelöst werden konnten. Vor etwa 20 Jahren begann die biologische Phosphor-Elimination. "Durch Tricks können die Bakterien mehr Phosphor aufnehmen. Es braucht daher weniger Fällmittel, was auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist", erläutert Kronenthaler.

Investitionen machen die Kläranlage zu einer Vorreiter-Anlage

"Gegen den Widerstand der Kämmerei haben wir eine Analysetechnik aufgebaut", erzählt Kronenthaler. 1995 bis 1998 wurden in den Ausbau der Kläranlage 28 Millionen Mark investiert. Seither kann Stickstoff – das als Nitrat ein hervorragender Dünger ist – deutlich besser aus dem Abwasser entfernt werden. Unter anderem wurde ein computergestütztes Prozessleitsystem eingeführt. "Unsere Kläranlage hat Schrittmacherdienste geleistet für andere", sagt Erich Kronenthaler selbstbewusst.