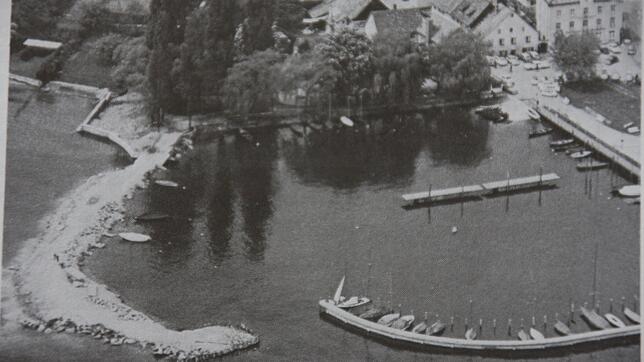

Der Fährehafen von Konstanz, das war bis in die 50er-Jahre auch der Hafen für die Berufsfischer und die Sportsegler. Die acht kleinen Boote in der Anfangszeit des 1951 gegründeten Segler Vereins Staad fielen da nicht ins Gewicht.

Doch das änderte sich, als der Verein wuchs, und die Fähre auf Ausbaukurs war. Ende der 50er-Jahre war klar: Der Platz reicht nicht mehr aus. Die Segler vom Staader Verein sollten einen eigenen Hafen bekommen.

Zwei Zeitzeugen erinnern sich

Der heute 85 Jahre alte Walter Birkle und der 89 Jahre alte Herbert Schmeckenbecher wissen noch genau, wie das damals war. Birkle gehört dem Verein seit 66 Jahren an, Schmeckenbecher seit 60 Jahren. Die beide gehören zu den alten Vereinsrecken, die mit enormem Arbeitseinsatz dafür gesorgt haben, dass in Staad zwei Molen für die Sportsegler liegen.

Denn das Ringen um einen neuen Hafen zog sich über Jahre hin. 1960 war klar: Die Stadt baut für 95.000 Mark einen Steg, und der Verein muss 22.000 Mark an Eigenanteil übernehmen – eine Wahnsinnssumme für die damaligen Verhältnisse. Im Seglerverein waren vorwiegend Handwerker wie Birkle aktiv, der im Sanitärgeschäft tätig war, und Mitarbeiter der Rieterwerke wie Schmeckenbecher. Letzterer hatte schon 1948 mit den Seglern im Betrieb Kontakt, aus deren Aktivitäten später der Verein entstanden ist. Weil Schmeckenbecher Jahre lang außerhalb von Konstanz auf Montage war, stieß er erst nach der Gründung zum Verein. Bis die beiden Molen im Wasser lagen, musste die Vereinsmitglieder kräftig schuften. "Wir haben viele Opfer gebracht", sagt Schmeckenbecher.

Wie bringt man als kleiner Verein die Summe von 22.000 Mark auf?

Zunächst galt es, die 22.000 Mark aufzubringen. Doch der Verein hatte kein Vermögen. 1957 betrug die Aufnahmegebühr 5 Mark und die Monatsgebühr 2 Mark. Die 30 geplanten neuen Liegeplätze sollten ebenso Geld bringen wie verzinste Anteilscheine, die der Verein heraus gab.

Die Resonsanz sei riesig gewesen, erinnern sich Birkle und Schmeckenbecher. Viele Firmen, Berufsfischer, Vereine und Privatleute hätten sich beteiligt. Auch die Mitglieder selbst griffen tief ins Portemonnaie, und beteiligten sich an Korsofahrten beim Seenachtfest, die Gelder einbringen sollten.

Kaum stand die Mole, waren die Mitglieder schon wieder gefordert. Im Winter 1962/63 war die Mole unterspült, und die Segler rückten zum Rettungseinsatz aus. Sie legten ein Loregleis zum Antransport von 366 Kubikmeter Abbruchmaterial, das zur Sicherung der unterpülten Betondielen eingebracht wurde.

Probleme im Hafen reißen nicht ab

Im Folgejahr trafen Föhnstürme auf die Boote, und so kam der Wunsch auf, den Hafen von Süden her abzuschirmen. Die Südmole wurde geplant, der Bau im Winter 1963 bei sehr niedrigem Wasserstand angefangen, aber, wie es in der Vereinschronik heißt, nach vielen Zwischenschritten erst sieben Jahre später abgeschlossen.

Wieder krempelten die Mitglieder die Ärmel hoch. Pfähle wurden eingebracht. Füllmaterial herangekarrt. Der Verein, in dem so viele Handwerker waren, wusste, wo es günstige Baumaterialien gab, wo man sich gegen geringen Kostenaufwand Maschinen leihen konnte, und die Mitglieder hatten die technischen Fertigkeiten fürs solide Bauen.

Später wurde der Hafen noch durch Schwimminseln und Stege dorthin ergänzt. Eine der Brücken war bei den Rieterwerken als Restmaterial eines Projekts übrig geblieben. Der Verein konnte sie gegen eine Mark erwerben, erinnert sich Schmeckenbecher. Weil allerdings nicht immer so gebaut wurde, wie das die Behörden genehmigt hatten, habe es auch Bußgeldbescheide für den Verein gegeben.

Die Anfänge des Vereins lagen in Zeiten, die sehr anders waren als heute

Wenn Birkle und Schmeckenbecher auf die Anfänge des Vereins zurück blicken, dann sprechen sie von Zeiten, in denen es noch keine Sturmwarnleuchten am See gab, sondern Warnballons, die im Hafen aufgezogen wurden, sie berichten von kleinen Jollen, an denen notfalls auch mal Bettücher als Segel dienen mussten. Die Segler brachten unzählige Stunden auf, um alte Boote wieder seetüchtig zu machen, wie etwa Birkle, mit dessen Holzboot inzwischen die Söhne unterwegs sind. "Ich habe drei Jahre daran gebaut".

Der frühere Geist des Vereins spiegelt sich auch in einem Aufruf zu den Vorstandswahlen von 1966 wieder. Damals hieß es, die Mitglieder sollten Segler mit Profil wählen und ja keine "Preußen", "Motorbootfahrer", "Dickschiffbesitzer" und "Schwätzer".

Vor 158 Jahren kamen die ersten Sportsegler: Ein Blick in in die Geschichte

- Der Verein: Der Segler Verein Staad hat heute rund 400 Mitglieder, darunter 60 Jugendliche. Die von der Stadt 1960 errichtete Mole gehört inzwischen dem Verein. Als sie erneut sanierungsbedürftig war, kaufte er sie für 50.000 Mark der Stadt ab. Seit 1992 steht das heutige Clubhaus am Seglerhafen. Heute hat er 120 Liegeplätze und noch immer Probleme: Vor zehn Jahren musste der Hafen ausgebaggert werden, was den den Verein 120.000 Euro kostete, wie der heutige Vereinsvorsitzende Reinhard Stifel sagt. Und bis heute gibt es im Verein eine schweißtreibende Arbeit, das Fassen des Seegrases mit einer Art Riesenrechen und das Herausziehen mit Muskelkraft. Von Freitagabend bis Sonntagabend während der Saison betreuen Clubmitglieder das Vereinsheim und die Theke dort.

- Der Segelsport: Die Anfänge des Segelns als Freizeitbeschäftigung am Bodensee gehen ab etwa 1860 auf Adelige und bürgerliche Individualisten zurück. Der älteste Club am Bodensee ist der 1889 gegründete Lindauer Club, gefolgt vom Bregenzer Segel-Club 1895. Die Organisation von Regatten am Bodensee ist ab 1905 nachgewiesen. 1909 riefen Segler und Motorbootfahrer gemeinsam die Bodenseewoche ins Leben, sie entwickelte sich zu einer der wichtigsten Wassersportveranstaltungen Europas. 1972 wurde sie eingestellt. Der Bodensee-Wind genügte nicht den gestiegenen Bedürfnissen der Sportsegler. 2009 wurde die Veranstaltung wiederbelebt. Sie besteht bis heute. Vermutlich die Bodenseewoche hatte den Anstoß zur Gründung des Konstanzer Yacht Clubs gegeben, dem drittältesten Segelverein am Bodensee. Er hatte 2009 sein 100jähriges Bestehen gefeiert.