Es sind Bilder, die einen die Augen reiben lassen: Im Jahr 1960 misst der Skinachwuchs am Sonnenbühl seine Kräfte. Allein 250 Buben und Mädchen beteiligen sich am Rennen im Skilanglauf. Heute steht hier Haus an Haus. Auf einem anderen Bild aus den ausgehenden 60er Jahren ist das Berchengebiet noch kaum erschlossen, die Karlsruherstraße noch ein Feldweg, und die Berchenschule nicht gebaut.

Konstanz hat in den 60er Jahren den größten Bauboom und einen riesigen Bevölkerungsschub erlebt. Vom Wandel besonders betroffen waren Wollmatingen, Fürstenberg und der Sonnenbühl. Damals war sogar eine Bebauung des Bettensbergs in der Debatte, der damals noch für militärische Übungen genutzt wurde. Aber auch im Paradies war der Druck nach mehr Wohnungen spürbar. 1964 titelt der SÜDKURIER: "Statt Zwiebeln und Wirsing sprießen im Paradies immer mehr Wohnblocks."

Die Uni und Telefunken bringen Menschen in die Stadt

Anfang der 60er Jahre kamen jährlich rund 1000 Menschen, also nach damaligen Maßstäben 250 bis 300 Familien, neu in die Stadt. Nicht nur der Bau der Universität 1966 zog mehr Leute nach Konstanz, Anfang der 60er Jahre waren es vor allem die Konstanzer Telefunken-Niederlassung, die Fachkräfte von außerhalb in die Stadt benötigte. Schon Anfang der 60er Jahre gehörte die Not an bezahlbarem Wohnraum und das Klagen über überhöhte Mieten zu den Dauerthemen in der Politik.

Die Stadt legte schließlich ein Programm zum Bau von hunderten Sozialwohnungen auf, und stellte dafür eine Million Mark aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung. Weitere 3,4 Millionen, darunter auch viele Fördergelder, flossen in die Auflösung der Barackenlager in Egg, an der Weiherhofstraße und an der Laube.

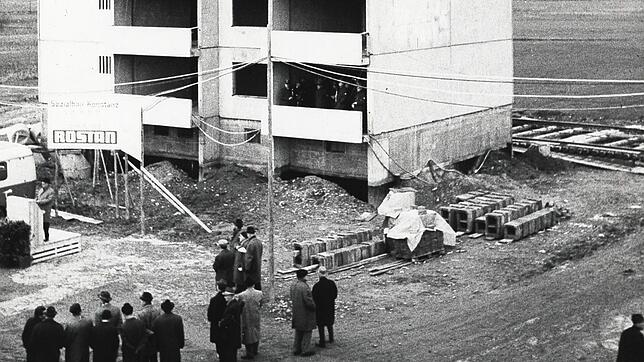

Das Berchengebiet wird bebaut

Das Lager in Egg wurde 1961 aufgelöst. Hier waren vor allem Vertriebene, Evakuierte und DDR-Flüchtlinge der Nachkriegszeit untergekommen. Die Baracken an der Laube waren schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs zur Aufnahme von Verwundeten eingerichtet worden. Später wurden sie zum Elendsquartier. Die städtische Sozialbau GmbH sorgte für die Unterbringung der Menschen.

Im Berchengebiet entstanden neue Wohnsiedlungen für 4500 Menschen, in den Öhmdwiesen wurde für rund 1200 Menschen gebaut. Im Stockackerweg entstanden Schlichtwohnungen, in der Moosstraße und am Ende des Sonnentauwegs Sozialwohnungen.

Der anvisierte Mietpreis einer Sozialwohnung lag damals bei 1,61 Mark pro Quadratmeter. Anfang der 60er Jahre, das war die Zeit, in der Drei-Zimmer-Wohnung noch für 100 Mark zu haben war, und der Bau im Schnitt 23.000 Mark kostete. Stadträte diskutierten darüber, ob Neubauten ein Bad bekommen sollten, oder nur den Anschluss dafür. Ein eingerichtetes Bad koste schließlich sieben Mark mehr im Monat.

Auch der Ruf nach mehr sozialem Wohnungsbau und höheren Landeszuschüssen dafür gab es schon in den 60er Jahren. 1964 stellte die linke Deutsche Friedensunion zur Landtagswahl einen umfangreichen Forderungskatalog auf. Auf der Liste standen unter anderem bezahlbarer Wohnraum für alte Menschen, ein besserer Mieterschutz.

In Konstanz meldeten sich schon damals auch Bürger zu Wort, die um die Grünräume und Wälder in der Stadt bangten. Schon in den 60er Jahren mussten Kleingärten dem Wohnraum weichen, meist bekamen die Bürger aber an anderer Stelle eine Ersatzfläche angeboten.

Die Altstadt als Problembezirk

Zum Problemviertel im Konstanz der 60er Jahre gehörten Teile der Altstadt und der Niederburg. Familien hausten dort in völlig unzureichenden Quartieren, berichtete der SÜDKURIER. Es sei fraglich, ob in den Alt- oder Uraltbauten noch ein menschenwürdiges Leben möglich sei. Es mangle an Luft, Licht und sanitären Einrichtungen.

Der damalige Oberbaurat Schwan sagte nach Angaben in einem SÜDKURIER-Artikel gegenüber Vertretern des Innenministeriums: "In der Konstanzer Altstadt liegt zwischen geschäftsprächtigen Straßen ein desolates, unbeschreibliches Gebiet." Das Wasserklosett sei in diesen Vierteln noch unbekannt.

Der Baurat klagte an: Während im Krieg zerstörte Städte Gelder für den Wiederaufbau bekämen, bleibe das Problem der erhaltenen, aber baufälligen Altstädte ungelöst. Oberbürgermeister Bruno Helmle sprach von einem "typischen Konstanzer Problem." Es wurden Forderungen nach Gelder für die Sanierung der Altstadt laut. Die Ansiedlung des Kaufhauses Hertie 1963 in der Altstadt begrüßte die Stadtverwaltung damals auch, weil sie sich Impuls für deren Sanierung des Stadtzentrums erhoffte.

Altstadt galt als schlechte Wohnlage

- So ist die Stadt gewachsen: Den größten Bauboom erlebte das moderne Konstanz in den 60er Jahren: Damals wurden 8595 Wohnungen gebaut, in den 70er Jahren waren es dann nochmals 7820. In den ersten zehn Jahren nach der Jahrtausendwende wurden 3006 Wohnungen errichtet. Von 2010 bis 2016 sind weitere 2465 Wohnungen entstanden. Ende 2016 hatte Konstanz 45.938 Wohnungen, 44 Prozent davon, also 20 378 wurden zwischen 1950 und 1979 errichtet. Aktuelles Ziel der Stadt ist es, in den knapp 20 Jahren bis 2035 7900 Wohnungen zu bauen, unter anderem am Hafner.

- Die Baracken: Dort, wo heute der Münsterkindergarten und das Verwaltungshaus der Allgemeinen Ortskrankenkasse ihren Sitz haben, standen 50 Jahre lang bis 1963 Baracken aus dem Ersten Weltkrieg. Sie wurden in der Bauzeit für Verwundete genutzt, später wandelten sie sich zu Elendssiedlungen. Zuletzt hatten dort 25 Familien gelebt. Schon 1961 war das Lager Egg aus DDR-Flüchtlingen, Evakuierten und Vertriebenen der Nachkriegszeit geräumt worden. 47 Familien wurden umgesiedelt, teilweise in Altstadtwohnungen. Die gehörten damals nicht zu den guten Adressen, sie galten als heruntergekommen und rückständig bei den Sanitäranlagen. So berichtet der SÜDKURIER über Tauschaktionen. Familien aus dem Lager Egg hätten teilweise billige Wohnungen in der Altstadt beziehen können, die die bisherigen Bewohner frei machten. Diese wiederum zogen lieber in Neubauten. Auch im Weiherhof-Gebiet wurde Baracken geräumt.