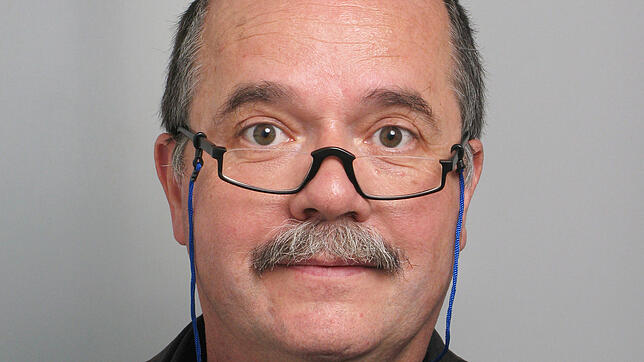

Herr Miller, wann entwickeln sich Moral und Mitgefühl bei Kleinkindern?

Bereits im ersten Lebensjahr können sich Kinder mit Gefühlen sozusagen anstecken, wenn Sie zum Beispiel jemanden lachen oder weinen sehen. Im zweiten bis dritten Jahr entwickelt sich ein Gefühl für das Trösten und Teilen. Was da genau im Kopf vorgeht, wissen wir nicht, aber man kann eben die Handlungen beobachten. Ab dem vierten Lebensjahr haben Kinder eine Vorstellung, was "meins" und "deins" ist. Und sie beginnen zu tricksen, verstecken beispielsweise Bonbons. Eine Studie zeigte, dass Kinder auch da schon eine Form von Doppelmoral entwickeln. Sie entwenden beispielsweise Süßigkeiten von Geschwistern, sagen, aber, dass stehlen „böse“ ist.

Viele Eltern kommen in Erklärungsnot, wenn ihre Kinder etwa fragen: „Warum sitzt der Mann da auf dem Boden? Hat er etwas Böses gemacht?“ Welche Antwort empfehlen Sie diesen Eltern? Hängt das auch vom Alter der Kinder ab?

Was Kinder verstehen, wissen die Eltern am besten, weil sie täglich mit ihnen zusammen sind. Je nach Gewohnheiten in einer Familie. Wer einen christlichen Hintergrund hat, kennt, dass Armut und Almosen in der Bibel eine wichtige Rolle spielen – ein Beispiel ist der heilige Lazarus. Soviel ich weiß, ist das auch in anderen Religionen so. Wir kennen natürlich auch Volksmärchen, die von Bettlern handeln, König Drosselbart zum Beispiel. Meistens enden sie mit einem Happyend, das ist im realen Leben leider nicht der Fall.

"Boshaftigkeit" oder "Schuldhaftigkeit" sind falsche Erklärungen für die Situation von Bettlern. Schon gar nicht, wenn man Biografien nicht kennt. Man kann mit Kindern über hässliche Umstände im Leben sprechen. Manche Leute sprechen von Schicksal. Es sind biografische Brüche, die dazu führen, dass man auf der Straße landen kann: Arbeitslosigkeit, Unfälle, Krankheit, Suchterkrankung, Todesfälle. Ich kenne sicher drei Menschen, die durch den Börsen-Bankencrash mausarm wurden und mit einer mageren Altersrente leben. Die Anlagen für das Alter, die sie über Jahrzehnte ansparten, waren restlos weg. Es waren keine Spekulanten, sie folgten der Beratung durch die Bank.

Was können Kinder mit dem Satz „Die haben kein Geld“ anfangen?

Das hängt davon ab, wie man im Alltag mit Geld um geht und über Geld spricht. Stimmen wird es auf jeden Fall. Die meisten Kinder machen die Erfahrung, dass am Ende des Taschengeldes noch viel Monat übrig bleibt, da kann man drüber reden, wie man das besser einteilen oder etwas sparen kann. An Bettlern würde ich solche Erwägungen nicht durchexerzieren. Biografien zu kommentieren – vor allem solche, die man nicht kennt – führt zu Überheblichkeit beziehungsweise Arroganz und sicherlich nicht zu besserer Urteilskraft.

Man kann über den Sozialstaat, Solidarität in einem Staat und die Sozialwerke reden – natürlich dem Alter und dem Erfahrungshintergrund des Kindes entsprechend. Man kann mit ihnen über Steuern, Krankenkasse, Invalidenrente, Arbeitslosenkasse, Hartz IV, Mindestlohn und Sozialhilfebetrüger sprechen. Wobei ich da ergänzen muss: Die Betrüger, die manchmal in der Boulevardpresse abgehandelt werden oder die sich selbst genüsslich inszenieren, vertreten nicht die Mehrheit derjenigen, die Unterstützung beanspruchen. Das ist eine Verzerrung und dient lediglich politischer Stimmungsmache.

Eltern, die ich befragt hatte, antworteten ihren Kindern, dass „es tatsächlich sehr arme Menschen gibt aber auch Betrüger, die nur so tun als wären sie arm“. Natürlich folgt dann oft die Frage, woran man das merkt. Ist es sinnvoll, den Kindern diese „Unterscheidung“ nahezubringen?

Ich wurde in meinem Leben viel mehr von sogenannten "rechtschaffenen Menschen" oder feinen Damen und Herren betrogen, belogen und hintergangen, da spielen ein bis zwei Euro, die ich möglicherweise in einen betrügerischen Hut geworfen habe, überhaupt keine Rolle. Betrogen zu werden kann kaum jemand definitiv verhindern, natürlich darf man nicht naiv und leichtgläubig durchs Leben stolpern. Betrüger und Betrügerinnen finden sie überall, in jeder Gesellschaftsschicht.

Moralische Erhabenheit oder Mangelhaftigkeit können Sie keiner sozialen Schicht pauschal zuschreiben, das sahen Sie bei der Causa Odenwaldschule oder dem kürzlich erschienen Bericht zum Kindsmissbrauch in der katholischen Kirche. Das alles sind Leute, die mit hohem moralischem Anspruch auftreten. Ähnliches gilt beim Thema Steuerbetrug. An bettelnden Menschen ein Exempel statuieren zu wollen, weil es Betrüger unter ihnen gebe, ist nicht fair und unmenschlich. Ethische Erwägungen könnten Solidarität, Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft sein, das kann man sehr gut an Beispielen aus dem Erfahrungsschatz der Kinder zusammen diskutieren.

Man kann auch über Dilemmata sprechen, dann, wenn man zwischen zwei „Übeln“ entscheiden muss. Moralisieren aber auf dem Rücken der Benachteiligten zementiert Klischees, Vorurteile und komische Vorstellungen. Wegen ein paar Betrügern darf man nicht alle kollektiv verurteilen.

Ist es sinnvoll, den Kindern dann zu erklären: Wir spenden lieber nur an Organisationen oder an Straßenkünstler?

Wem man etwas spenden will, muss man selbst entscheiden. Vermutlich tut man gut daran, das Herz entscheiden lassen. Die einen machen es so, die anderen machen es anders. Vernünfteln wird es nicht bringen. Generalisieren lässt sich das vermutlich nicht. Was die Straßenkünstler betrifft: Was ist mit Menschen, die zum Beispiel nie ein Instrument lernen konnten, die nie eines kaufen konnten? Die werden doppelt bestraft. Armut ist erblich. Da ist man lieber ehrlich und sagt: „Ich will nicht“, „mach ich nicht“ oder dergleichen. Aber die Schuld den Bettlern in die Schuhe schieben und irgendwelche Begründung vorgeben, ist meines Erachtens nicht aufrichtig.

Was übrigens sicher auch nicht geht: "Wenn du nicht fleißiger für die Schule arbeitest, dann endest du so."