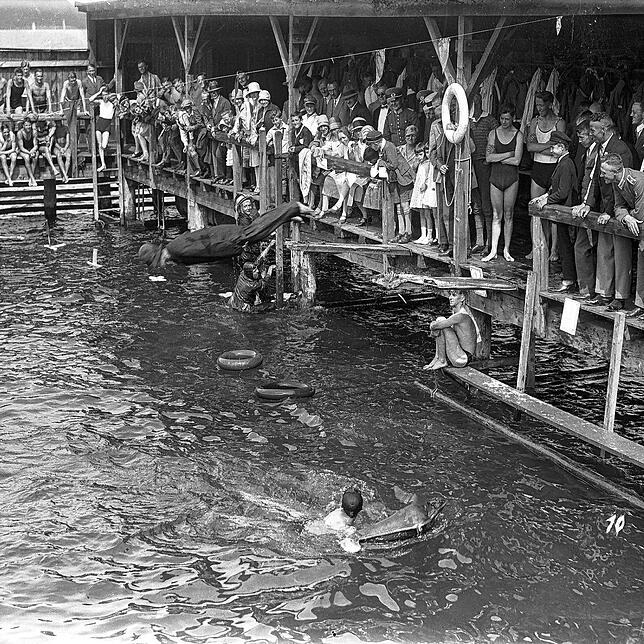

Luftmatratzen, Eis schlecken und entspannen – damit hatte die Badekultur des frühen 20. Jahrhunderts wenig zu tun. Anstatt des reinen Vergnügens wegen kamen die Leute aufgrund einfachster Bedürfnisse.

Damals war es der Normalzustand, dass Wohnungen nicht über ein eigenes Bad verfügten. Stattdessen ging es einmal in der Woche in öffentliche Badeanstalten, um sich frisch zu machen. Dabei herrschte strikte Geschlechtertrennung.

Laut Jürgen Klöckler, Leiter des Stadtarchivs Konstanz, dürften rund 200 Menschen in eine Badeanstalt auf dem Wasser gepasst haben. In Konstanz gab es mehrere dieser Badehäuser: Etwa an der Seestraße oder dort, wo sich heute der Stadtpark befindet.

Das erste öffentliche Strandbad

Daneben war das wilde Baden entlang der Ufer wie im Wollmatinger Ried oder in Allmannsdorf beliebt. Das damals katholisch geprägte Konstanz, insbesondere die Stadtverwaltung und der Klerus, sah das nicht gern. In der Folge wurde deshalb das Strandbad Horn gegründet. Wesentlich an der Umsetzung beteiligt war Fritz Arnold, Technischer Bürgermeister der Stadt Konstanz von 1919 bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten.

Um insbesondere der Arbeiterklasse den Zugang zum Wasser zu ermöglichen, verzichtete man auf Eintrittsgelder. So ist das Hörnle seit seiner Entstehung im Jahr 1920 kostenfrei. Größeren Luxus gab es nur im Strandbad Jakob, für welches die Gäste Eintritt zahlen mussten.

Zu Beginn mussten sich die Badenden die Wiesen noch mit einigen Kühen teilen: Zuvor war das Hörnle Landwirtschaftsfläche der Bauern. Dennoch wurde das Angebot von der Bevölkerung gut angenommen, so Klöckner. „Es gab dort damals schon die Möglichkeit, warm zu duschen.“

„Rückblickend waren die 1920er-Jahre die entscheidende Zeit für die Entwicklung des Badewesens hier in Konstanz“, ergänzt Klöckler. Auch die Bademode änderte sich in dieser Zeit stetig. Trugen zur Zeit der Wannenbäder Männer noch lange Hosen, wurden bald auch kürzere Hosen für Männer und Frauen beliebt. Erst im Laufe der 1920er-Jahre kamen dann Bikinis zunehmend zum Einsatz – jedoch noch nicht in einem so gewagten Stil, wie er heute beliebt ist.

Wo Wasser ist, braucht es auch Helfer

Ebenfalls in den 20er-Jahren entschlossen sich die Lehrkräfte Emil Keller und Philipp Hund dazu, einen Ortsverband der DLRG in Konstanz zu gründen. Sie verfolgten damit gleich mehrere Ziele: Zum einen wollten sie jungen Menschen das sichere Schwimmen beibringen, andererseits ging es darum, die Tätigkeiten des Rettungsschwimmens zu verbreiten, erklärt Rolf Gruber, Vorsitzender des Fördervereins der DLRG. 1925 war es dann so weit und die Stadt Konstanz trat dem Landesverband Baden der DLRG bei. Acht Jahre später wurde die Ortsgruppe Konstanz gegründet.

Es gab viele Höhen und Tiefen für den Verein. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Ortsgruppe Konstanz aufgelöst. Sie fiel der Gleichschaltung der Nationalsozialisten zum Opfer. Die Kinder und Jugendlichen wurden Teil der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädel. Über diese Zeit sei nur wenig bekannt, so Gruber gegenüber dem SÜDKURIER. Die öffentlichen Strandbäder wurden in dieser Zeit weiter gefördert.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein Teil des Hörnle für die französische Besatzungsmacht und ihre Angehörigen abgetrennt. Diese besaß nach dem Krieg selbst nicht viel und bekam deshalb das Recht zur Requisition von Gütern, sie durften also Eigentum der Bevölkerung beschlagnahmen. „Da haben sie sich dann am Hörnle Fahrräder ausgesucht“, erzählt Jürgen Klöckler, „als die Besitzer der Fahrräder dann vom Baden zurückkamen, war nur noch der Requisationsschein da“.

Taucher leisten ganze Arbeit

Für die DLRG ging es erst Mitte der 50er-Jahre wieder bergauf. Am 31. Mai 1959 wurde die Ortsgruppe Konstanz erneut gegründet. In den darauffolgenden Jahren baute der Verein sein Angebot immer weiter aus. Anfang der 1960er wurden die ersten Boote für Rettungsmissionen hinzugezogen.

Jedes der Boote bekam einen eigenen Namen. Das erste Motorrettungsboot der DLRG hieß „Ho Hempel“. Später wurden dann vor allem Namen von Mitgliedern der DLRG verwendet. So gab es im Laufe der Jahre Boote mit den Namen „Arthur Bilz“ (1971) oder „Philipp Hund“ (1981), alles prominente Namen der Gründer der Ortsgruppe Konstanz.

Außerdem bildete die DLRG Konstanz ihre ersten Taucher aus. „Davor ist Tauchen mehr eine militärische als eine zivile Sache gewesen“, erklärt Gruber die Bedeutung dieser Neuerung.

Die Rettungstaucher leisten einen hohen Einsatz. Seit 1985 springen sie aus einem Hubschrauber aus acht bis zehn Metern Höhe über der Unglücksstelle ab. Dort können sie den in Not geratenen Menschen helfen, bis das Rettungsboot eintrifft. Durchschnittlich brauchen die Freiwilligen dann sieben bis zehn Minuten, während das Boot bis zu 20 Minuten brauchen kann.

Früher stiegen die Einsatzkräfte beim Landeplatz auf dem Krankenhausgelände in den Hubschrauber zu. Nachdem die DLRG ihr Vereinshaus in die Weiherhofstraße verlegt hat, kamen die Einsatzkräfte stattdessen zum Flugplatz.

Seit dem 1. April 2025 läuft es anders: Nun beginnt der Hubschrauber die Suche ohne Taucher und vor Ort beginnt der Entscheidungsprozess, ob es sich lohnt, einen Taucher hinzuzuziehen. Diese kommen mit dem Auto so nah wie möglich an die Unfallstelle und können dann, wenn nötig, vor Ort zusteigen.

Rettungen verlaufen nicht immer nach Plan

Da die DLRG nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter zur Stelle ist, nahm das Team im Januar 1987 ihren neuen Eisrettungsschlitten in Betrieb. Dabei handelt es sich um ein Boot, das mit Kufen ausgestattet ist. Die Jungfernfahrt, bei der die Verwendung demonstriert werden sollte, lief allerdings nicht wie erwartet.

Anstatt Bernhard Reckziegel, den damaligen Tauchwart der Ortsgruppe Konstanz, aus dem Wasser zu ziehen, geriet der Eisschlitten zu schräg vom Eis ins Wasser. So gesellten sich die vier Retter zu dem Hilfesuchenden ins eiskalte Nass. Erst beim zweiten Versuch gelang die Rettung.

Im Juli 1989 ereignete sich ein tragisches Unglück. Die DLRG führte eine Übung am Hörnle durch, bei der sie demonstrierte, wie sie im Ernstfall einen Ertrinkenden retten. Zahlreiche interessierte Badegäste sahen dabei zu. Laut SÜDKURIER-Berichterstattung kam es knapp eine halbe Stunde später zu einem Einsatz an fast der gleichen Stelle, der genau der Rettungsübung glich. Ein 26-Jähriger musste gerettet werden. Obwohl er weniger als drei Minuten unter Wasser war, konnte er nicht mehr wiederbelebt werden.

Solche Unglücksfälle sind genauso ein Teil der Badekultur wie die vielen freudigen Stunden, die die Konstanzer seit über hundert Jahren im und am Wasser verbringen.