Die Biografien machen die grausame Zeit des NS-Regimes für die nachfolgenden Generationen nachvollziehbar, stimmen nachdenklich und wollen gleichsam dazu aufrufen, dass sich Geschichte hier nicht wiederholt. Sowohl mit der neuerlichen Stolpersteinverlegung am Donnerstag sowie mit der Einweihung eines Mahnmals am Bahnhof Petershausen am Freitag setzt die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ neuerlich Zeichen.

249 Stolpersteine in Konstanz und Kreuzlingen erinnern bereits an jene Menschen, die vom Naziregime verfolgt und ermordet wurden. Sie waren jüdischen Glaubens, gehörten einer anderen Partei an, waren anderer sexueller Orientierung, galten bei den Nazis aufgrund ihrer geistigen, seelischen oder körperlichen Beeinträchtigung als nicht lebensberechtigt oder leisteten zivilen Ungehorsam.

Am Donnerstag verlegt die Initiative gemeinsam mit dem Initiator, dem Kölner Künstler Gunter Demnig, elf weitere Stolpersteine, um jüdischen und politischen Opfern sowie Opfern der T4-Aktion, einst bekannt als Euthanasie zu gedenken.

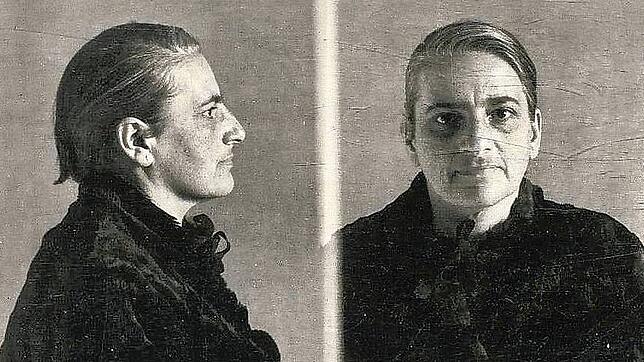

Irma Bahl: Bodanstraße 25

Am Donnerstag um 10 Uhr erinnert die Initiative beispielsweise in der Bodanstraße 25 an die Jüdin Irma Bahl, die im Mai 1888 in Krakau geboren wurde. Ihre Eltern waren assimilierte Juden und sie wurde evangelisch getauft, wie Stolpersteine-Mitglied Uwe Brügmann recherchiert hat. Die Kindheit verbrachte Irma Bahl in Breslau und Zürich. 1918 heiratete sie den Opernsänger Konrad Bahl. Ab April 1935 wohnte Irma Bahl in Konstanz.

Wegen Devisenvergehens und Fälschung des Schweizer Reisepasses ihrer verstorbenen Mutter sei sie am 6. September 1939 zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden, so Brüggemann. Nach Verbüßung ihrer Haftstrafe im Frauengefängnis Gotteszell (bei Schwäbisch Gmünd) zog sie im Dezember 1940 nach Berlin. Sie musste zuletzt in einem Haus wohnen, das nur für Juden gedacht war. Am 2. März 1943 wurde Irma Bahl mit dem 32. Osttransport von Berlin-Moabit nach Auschwitz deportiert, wo sie einen Tag später ermordet wurde, erklärt Autor Uwe Brügmann.

Erhard Weißhaupt: Neugasse 36

Zu den politisch Verfolgten zählt unter anderem der Schuhmacher Erhard Weißhaupt (geboren am 23. Februar 1908 in Hausen am Andelsbach), für den um 10.15 Uhr in der Neugasse 36 ein Stolperstein verlegt wird. Seine Biografie hat Uwe Brügmann wie folgt niedergeschrieben: Nach längerer Arbeitslosigkeit trat er 1932 in die KPD ein.

Wegen Teilnahme an einer verbotenen Demonstration wurde Erhard Weißhaupt 1932 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Weitere Verhaftungen wegen kommunistischer Äußerungen erfolgten 1935 und 1936. Am 20. August 1938 wurde er erneut verhaftet und in das KZ Buchenwald eingeliefert. Er hatte die Funktion eines Kapos inne und war in verschiedenen Außenlagern zu Zwangsarbeiten eingesetzt. Erhard Weißhaupt wurde am 26. Juni 1942 im Außenlager Quedlinburg ermordet, schließt Uwe Brügmann.

Otto Emil Weltin: Mainaustraße 158

Zu den Opfern systematischer Ermordungen innerhalb der T4-Aktionen zählt Otto Emil Weltin (geboren am 10. März 1903), für den um 12.10 Uhr in der Mainaustraße 158 ein Stolperstein verlegt wird. Als Kind war er sehr nervös und ängstlich, jedoch sehr musikalisch, wie die Recherchen von Andreas Müller und Edgar Winter ergaben.

Otto Emil Weltin besuchte die Oberrealschule in Konstanz, wechselte mit 16 Jahren auf das Lehrerseminar nach Meersburg, wurde im Kloster Beuron im Orgelspiel unterrichtet und ging später zur Musiklehrerausbildung auf das Konservatorium nach Karlsruhe. Dort fiel er durch sein Verhalten immer mehr auf, so dass ihn seine Mutter im Juni 1927 nach Konstanz zurückholte, schreiben Andreas Müller und Edgar Winter. In der Heil- und Pflegeanstalt Reichenau wurde die Diagnose Schizophrenie gestellt; er wurde mit einer äußerst fragwürdigen Fiebertherapie behandelt und in die Heilanstalt Rottenmünster verlegt, so die Autoren.

In den Jahren 1934 bis 1936 lebte er wieder bei seinen Eltern. Von zwei Ärzten aus Konstanz und Rottenmünster wurde der Antrag zur „Unfruchtbarmachung“ gestellt. Otto Emil Weltin verweigerte die Operation und seine Eltern versuchten alles, um diesen Eingriff zu verhindern, schreiben die Autoren. Jedoch bestand der Amtsarzt mittels Polizeigewalt auf diesem Eingriff, der am 31. August 1934 im Konstanzer Krankenhaus durchgeführt wurde.

Da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, wurde er ab dem 14. November 1936 erneut in der Heil- und Pflegeanstalt Reichenau und ab Februar 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen untergebracht. Durch extrem kärgliche Kost hätten die Nazis die Patienten gezielt verhungern lassen, so Andreas Müller und Edgar Winter. Auf diese Weise wurde auch Otto Emil Weltin getötet. Im Krankenblatt ist am 3. Juni 1944 als letzter Eintrag nur noch vermerkt „Exitus 18.40 Uhr“, schreiben Andreas Müller und Edgar Winter.

Mahnmal am Bahnhof Petershausen

Am 22. Oktober 1940 wurden mehr als 6500 jüdische Menschen aus Baden und der Saarpfalz, darunter 112 aus Konstanz, in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Konstanzer Jugendliche haben im Rahmen eines schulübergreifenden Projekts ein Mahnmal zur Erinnerung an die Deportierten gestaltet und Biografien recherchiert.

Das Mahnmal am Petershauser Bahnhof, von dem damals die Konstanzer Juden abtransportiert wurden, wird am Freitag, 22. Oktober, um 11 Uhr auf dem Alemannenplatz eingeweiht. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz umrahmt musikalisch die Gedenkfeier. Bereits um 9 Uhr werden Schüler und Mitglieder des Stadttheaters einen Gedenkweg beschreiten, der vom Bodanplatz über die Innenstadt zum Petershauser Bahnhof führt. An einzelnen Stationen werden biografische Texte vortragen.