Die Fasten- und Osterzeit ist geprägt von zahlreichen Ritualen und Bräuchen, deren Entstehung und Hintergrund oft in Vergessenheit geraten sind – in Radolfzell, aber ebenso darüber hinaus.

Palmsonntag: Warum Palmenzweige verwendet werden

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag und endet mit der Osternacht. Der Name rührt vom althochdeutschen Wort Kara, was Wehklage oder Trauer bedeutet. Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem auf einer Eselin, bei dem er mit Palmen und Zweigen begrüßt wurde. Noch heute werden in den meisten katholischen Gemeinden kleine Palmbüschel gebunden und vereinzelt noch Palmbäumchen.

Diese werden vor dem Gottesdienst geweiht und in einer Prozession zieht man in die Kirche ein. Nach dem Gottesdienst werden die Büschel in den Stuben und Speichern, die Palmbäumchen außen angebracht. Auch den Tieren gab man von den zugehörigen Äpfeln und bezog sie in den Segen ein.

Viele dieser Bräuche waren Teil einer größeren Inszenierung: von Passionsspielen, die es auch bei uns gegeben hat, wie das spätmittelalterliche Wandbild im Münster mit der Kreuztragung vermittelt.

Manche Spiele wurden zwischenzeitlich verboten

Zu diesen geistlichen Spielen gehörte ein hölzerner Esel mit einer Jesusfigur, den man in der Palmprozession durch die Straßen zog, was im Zeitalter der Reformation und dann endgültig in der Aufklärung verboten wurde. Das Radolfzeller Exemplar aus dem 17. Jahrhundert befindet sich im Depot des Freiburger Augustinermuseums. Wer als Letzter an diesem Tag aufstand, wurde übrigens Palmesel genannt.

Nicht bei vielen bekannt: die Trauermetten

Eine besondere Dramaturgie belegen die Trauermetten an den Kartagen, in Radolfzell noch am Karfreitag-Abend erhalten. Die dabei gesungenen Klagelieder des Jeremias erinnern an die Zerstörung Jerusalems 586 vor Christi und nehmen die Klage über den Tod Jesu vorweg. Während der Zeremonie werden nach und nach zwölf Kerzen an einem Leuchter gelöscht – sinnbildlich die Jünger, die Jesus nacheinander verlassen.

Lediglich die 13. Kerze, Symbol für Christus, wird brennend hinter den Hochaltar im Münster getragen und damit sinnbildlich ins Grab gebracht. Dabei erschallt ein ohrenbetäubender Lärm, ausgelöst durch Rätschen, die an das Erdbeben während der Kreuzigung erinnern. Danach trägt man sie wieder hervor.

Gründonnerstag: Warum die Glocken verstummen

Am Gründonnerstag feiern die Christen zudem das letzte Abendmahl, bei dem die ausgeschlossenen Büßenden oder die Taufbewerber als „grünende Zweige“ aufgenommen wurden. Der Legende nach fliegen beim Gloria-Gesang am Gründonnerstag bis zum Gloria in der Osternacht alle Glocken nach Jerusalem und werden durch Klappern und Rätschen ersetzt, weshalb sie in dieser Zeit verstummen.

Eindrucksvolles Zeugnis der letzten Nacht Jesu ist der monumentale Ölberg südlich des Münsters, der 1531 gestiftet wurde. Die Originalfiguren befinden sich seit 1953 im Inneren des Münsters.

Karfreitag: Fastenkrippe statt Weihnachtskrippe

Am Karfreitag stehen das Leiden und die Kreuzigung Jesu im Mittelpunkt, wobei die Kreuzverehrung zur Todesstunde um 15 Uhr auf alte Formen zurückgreift. In den alten Kirchen finden sich sogenannte Kreuzwegdarstellungen. Zumeist umfassen sie 14 Stationen, wobei es auch kürzere Formen gibt, wie die erhaltenen Bildstöcke auf der Mettnau beweisen. Der Gläubige soll dabei das Geschehen im wahrsten Sinne des Wortes nachgehen.

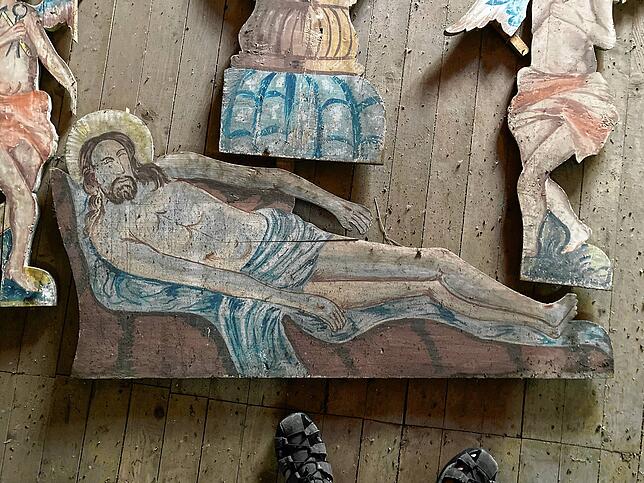

Am Karsamstag herrscht die Grabesruhe und man nutzt die Zeit zum Reinigen der Häuser oder zum Herrichten des Festes. In der Barockzeit gab es Fastenkrippen ähnlich den Weihnachtskrippen. Unlängst wurden auf dem Speicher der Kirche St. Gallus in Möggingen Reste einer solchen Fastenkrippe entdeckt, darunter ein „Heiliges Grab“ und zwei Engel mit den Leidenswerkzeugen Jesus.

Osternacht: Woher die Osterbrunnen kommen

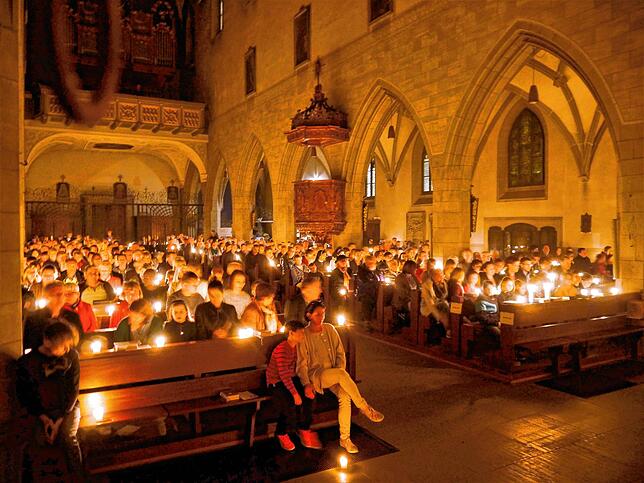

Der feierlichste Gottesdienst im Jahreslauf ist schließlich die Osternacht. Im katholischen Ritus wird das Osterfeuer auf dem Kirchhof entfacht und daran die Osterkerze entzündet. Danach ziehen Ministranten, Pfarrer und Gläubige in die Kirche ein, wo bei den Rufen „Lumen Christi“ (Christus das Licht) nacheinander alle Kerzen der Anwesenden entzündet werden und das vormals dunkle Münster im Kerzenlicht erstrahlt.

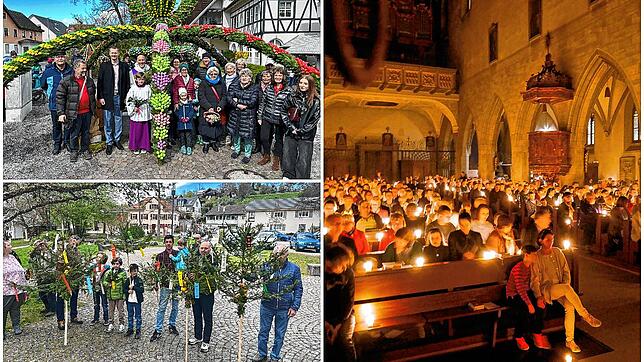

In der Weihe und Austeilung des Osterwassers liegt außerdem die Tradition der sogenannten Osterbrunnen begründet, was in Markelfingen vor neun Jahren wieder aufgegriffen wurde. Die Brunnen wurden auf Ostern gereinigt.

Außerdem wird seit einigen Jahren das wegen zahlreicher Auswüchse im 16. und 17. Jahrhundert verbotene Osterlachen von den Geistlichen mit einem Osterwitz in der Predigt wiederbelebt.

Was es mit den Eiern auf sich hat: vergessene Osterspiele

Die Segnung der mitgebrachten Osterspeisen verkündet das Ende der Fastenzeit. Da die Hühner während der Fastenzeit weiter Eier legten, galt es, den Überhang abzubauen. Hierbei entwickelten sich die vielen Bräuche zu den Ostereiern. Die Symbolik der Schale als Grab, aus dem ein lebendes Wesen hervorkommt, veranschaulicht das Geheimnis der Auferstehung Christi.

Zu den vergessenen Osterspielen gehört das Eierlesen. Für die Gemeinden Stahringen und Güttingen ist dies zum Beispiel bis um die Jahrhundertwende 1900 belegt.

Dabei gab es zwei Formen. Die einfachere Variante geht auf ein Reiterspiel zurück. In einem begrünten Triumphbogen auf dem Dorfplatz wird ein Ring samt Netz aufgehängt. Der herangaloppierende Reiter muss seine Eier ins Netz treffen. Die das Ziel verfehlenden Eier – bisweilen ein rohes als Überraschung – werden von den umstehenden Zuschauenden aufgelesen. Der Brauch wurde vermutlich von Radfahrvereinen, so auch in Stahringen, übernommen und das Pferd durch das Rad ersetzt.

Bei der ausführlicheren zweiten Variante treten zwei Gegner, bisweilen Gruppen, gegeneinander an. Der Eierleser muss dabei rund 100 Eier einzeln einsammeln. Und der Gegenspieler, der Läufer, rennt eine etwa zwei Kilometer lange Strecke – zum Beispiel ins Nachbardorf und zurück, um ein Ostergebäck zu holen.

Ostereier, Osterhasen, Osterlämmer

Beliebt ist bei Kindern von jeher das Eierrollen, bei dem die Jüngsten ihre hartgekochten Eier einen Hang hinunterrollen lassen und das am weitesten gerollte gewinnt. Zuvor jedoch müssen die Eier im Garten gesucht werden. Erinnernd an das Gotteslamm darf außerdem ein Biskuit-Lämmlein mit Osterfahne auf dem Gabentisch nicht fehlen.

Um 1900 war auch das Versenden von speziellen Osterkarten sehr verbreitet, zumeist schickten die Kinder ihren Paten Ostergrüße.

Der Hase als eierlegendes Tier ist vermutlich erst in der Reformationszeit in protestantischen Regionen entstanden, im 19. Jahrhundert und wohl auch mit der Produktion von Schokoladen-Eiern und -Hasen verbreitete sich das Motiv. Und nicht zuletzt gehört ein Osterspaziergang zum Fest.