Wenn Anita Knauss beim Einkaufen einige Menschen beobachtet, wundert sie sich über deren Unbekümmertheit. „Manche haben keine Vorstellung, wie weit 1,50 Meter sind“, sagt die Leiterin der Therapeutischen Dienste am Hegau-Bodensee-Klinikum. Im Singener Krankenhaus erlebt sie täglich die Auswirkungen des Coronavirus. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Masseure sind bei einer Erkrankung nämlich besonders gefragt, um Patienten dabei zu helfen, die Symptome zu mildern und die Beweglichkeit zu erhalten. Dabei berühren sie Menschen, die einen tödlichen Virus in sich tragen.

„Ohne anfassen und körperliche Nähe können wir unseren Job in der Klinik nicht machen.“ Angst hätten sie aber nicht, schließlich seien sie entsprechend geschult und geschützt. Der Respekt vor dem Virus bleibt.

Jetzt ist Mundschutz die Regel. Aber es braucht einen langen Atem

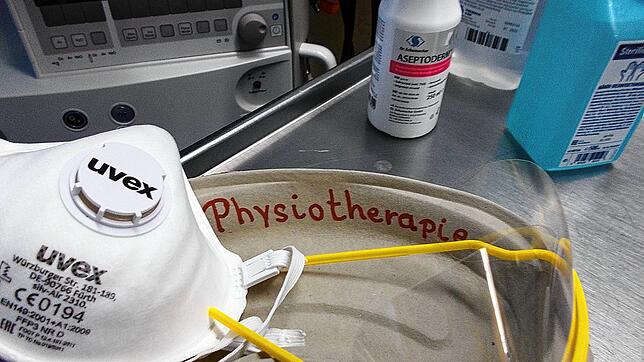

Die Arbeit hat sich für das Team von Anita Knauss gravierend verändert. Bisher war ein Mundschutz die Ausnahme, heute ist er die Regel: Die Physiotherapeuten sind immer mit einem einfachen Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Und wenn sie zu einem Corona-Verdachtsfall oder -Patienten gehen, wird die Schutzausrüstung verstärkt. Dann brauchen sie wie alle anderen medizinischen Mitarbeiter auch Handschuhe, FFP3-Maske, Haube, Schutzbrille und Schutzkittel. „Man gewöhnt sich daran, aber es bleibt anstrengend“, sagt Anita Knauss. Zwischenzeitlich sei die interne Logistik bei dem Beschaffen der Schutzkleidung verstärkt gefordert gewesen, doch sie hätten immer genügend Ausrüstung gehabt.

In Zeiten des Coronavirus sei eine Atempause zwischen zwei Behandlungen noch willkommener. „Das mehrstündige Arbeiten mit Infizierten, also Bewegungsübungen und Atemtherapie mit Handschuhen, Haube und Maske, erfordert schon eine gewisse Kondition und einen, im wahrsten Sinne des Wortes, langen Atem.“ Seit Mitte März versorgen die therapeutischen Dienste keine ambulanten Patienten mehr, sondern sind verstärkt auf den Intensivstationen gefragt. Deshalb sind auch drei Physiotherapeuten, die sonst in Radolfzell arbeiten, aktuell am Klinikum tätig.

Patienten auch dann bewegen, wenn sie nicht ansprechbar sind

Zur Osterzeit hat ihr Team beispielsweise 15 Menschen behandelt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Viele Betroffene sind lange bettlägerig. „Wir möchten durch die Frühmobilisation des Patienten eine Verbesserung der späteren Lebensqualität des Patienten erreichen“, erklärt Knauss die Arbeit ihrer Mitarbeiter.

Für eine bessere Beweglichkeit würden das Team der therapeutischen Dienste beispielsweise die Extremitäten bewegen, auch wenn der Patient nicht ansprechbar ist. Später geht es zum Beispiel um Atemtechniken. „Die Atemtherapie greift am Kernproblem der vom Virus Betroffenen an, der Lungenentzündung.“ Das Lungengewebe verändere sich durch die Entzündung, schildert Anita Knauss: „Sauerstoff gelangt schlecht durch die Lunge in den Körper, Kohlendioxid schlecht wieder heraus.“ Mit bestimmten Techniken könne man die Lunge besser belüften und unterstützen, so dass die Atemarbeit nicht so anstrengend sei.

Getestet werden Physiotherapeuten nur, wenn sie Symptome haben

„Wir stehen dabei komplett in dem Bereich, in dem die Patienten ausatmen, deshalb sind die Schutzmaßnahmen so wichtig“, sagt Anita Knauss. Getestet werden die Physiotherapeuten aber nur, wenn sie Symptome einer Corona-Erkrankung haben oder ungeschützt mit einer Kontaktperson zu tun hatten. Bisher seien alle Tests negativ ausgefallen. Die Kollegen, die zu Risikogruppen zählen, werden gezielt fern von Corona-Patienten eingesetzt. Auf die Frage, ob eine Erkrankung eines Teammitglieds der „worst case“, also der schlechtest mögliche Fall sei, antwortet die Leiterin der therapeutischen Dienste nur kurz: ja. Doch die umfassenden Schutzmaßnahmen sollen ja verhindern, dass genau das passiert.

Die Belastung steigt, doch die Arbeitszeiten bleiben gleich

Während die Arbeit selbst sich merklich verändert hat, bleiben die Zeiten gleich: Physiotherapeuten können nicht gut in verschiedenen Schichten und Teams arbeiten, erklärt Anita Knauss. „Nachts will keiner Krankengymnastik, Ergotherapie oder Logopädie machen“, erläutert sie lachend. Der Umgang mit potenziell sterbenskranken Menschen sei für das Team aber nicht neu: „Das Thema Sterben und Tod ist bei unserer Arbeit immer präsent“, sagt Anita Knauss. Dabei sei die Unterstützung von Seelsorgern und Psychologen hilfreich. Beim Coronavirus beobachtet sie im Unterschied zu anderen Krankheiten einen wenig geradlinigen Verlauf: Auch wenn ein Patient bereits auf dem Weg der Besserung sei, könne es ihm von einem Tag auf den anderen wieder schlechter gehen.

„Es war von Anfang an klar, dass wir gefordert sind, aber wir wussten nicht, was da auf uns zukommt“, fasst Knauss zusammen. Deshalb sei die mentale Belastung besonders anfangs merklich gestiegen. Doch jetzt sei vieles geklärt und damit auch wieder leichter. Daher blickt sie zuversichtlich in die Zukunft. „Das Gefühl, etwas Sinnvolles in der Krise beizutragen und die Dankbarkeit der Patienten, sobald sie ins Leben zurückfinden, machen den Schweiß unter unserer Schutzkleidung mehr als wett!“