„Eisenbahn„ lautete ab Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa ein Zauberwort. Mit dem Bau der Oberrheintalbahn von Basel nach Konstanz begann 1863 auch für Singen, damals ein verschlafenes Hegau-Dorf das wenige Jahre zuvor gerade einmal 1336 Einwohner zählte, das Eisenbahnzeitalter. Ab 1866 mündete hier auch die Schwarzwaldbahn, damit war das Dorf nahe der Grenze zum Eisenbahnknotenpunkt geworden. Städte und Gemeinden jenseits der Grenze zeigten damals Interesse an einer Eisenbahnlinie, um die wirtschaftlich starke Ostschweiz mit dem Deutschen Reich zu verbinden. Aber die schweizerische Bundesversammlung hatte – anders als auf deutscher Seite – entschieden, dass im Land grundsätzlich nur Privatbahnen gebaut werden sollten. So kam es zum Bau der Etzwiler Bahn, die 1875 eröffnet wurde.

- Ab 1860 wurden erste Überlegungen publik, aber erst elf Jahre später vereinten sich die Komitees zum Bau einer Eisenbahnlinie Singen-Andelfingen und Kreuzlingen-Andelfingen auf Initiative des Winterthurer Stadtpräsidenten Theodor Ziegler zur Eisenbahn Winterthur-Singen-Kreuzlingen.

- 1871 lud das Komitee zu einer Versammlung nach Stein am Rhein ein, da Singen und die Hegau-Gemeinden an der Finanzierung beteiligt werden sollten. Für Singen nahmen die Gemeinderäte Buchegger und Waibel sowie Ratschreiber Ehinger teil, Rielasingen war durch Bürgermeister Frei und Gemeinderat Eckstein vertreten. Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Gemeinderat und die Landesbehörden sagten die Singener Vertreter eine Beteiligung von zunächst 10.000 Gulden, Rielasingen von 5000 Gulden zu. Bereits zwei Tage danach schrieb der Schweizer Komitee-Präsident recht euphorisch an den Singener Gemeinderat „wir können aber auch mit aller Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, dass der Weltverkehr unsere Linien benutzen und dieselben rentabel machen wird“. Hinter diesem Unternehmen mit dem Namen „Schweizer Nationalbahn“ standen Privatleute ebenso wie Gemeinden und Kantone mit viel Begeisterung. In unterschiedlichen Komitees auf Schweizer Seite war bereits Ende der 1860er Jahre ein Eisenbahnbau in Richtung Konstanz und/oder Singen diskutiert worden.

- Ende 1872 beschlossen einige Unternehmer und Landwirte des Dorfes Singen, gemeinsam Anteile in Höhe von 20.000 Franken an der Eisenbahngesellschaft zu zeichnen, so dass zur Generalversammlung festgestellt werden konnte, dass 6600 Aktien gezeichnet waren, 600 mehr als für die offizielle Gründung der Gesellschaft nötig waren. Damit war der Weg frei.

- Am 24. Mai 1873 wurde der wichtige Staatsvertrag zwischen der Schweiz und dem Großherzogtum Baden abgeschlossen. Darin kamen beide Regierungen überein, dass die schweizerischen und die badischen Eisenbahnen durch eine Eisenbahn von Winterthur über Etzwilen und Ramsen nach Singen und durch eine Abzweigung dieser Bahn von Etzwilen auf dem linken Rheinufer nach Konstanz in unmittelbare Verbindung gebracht werden. Vereinbart wurde, den Betrieb der beiden Eisenbahnen einheitlicher zu organisieren. Deshalb bekam die Schweizer Nationalbahn die Konzession für den Betrieb nicht nur für den auf schweizerischem Hoheitsgebiet liegenden knapp 38 Kilometer langen Streckenabschnitt von Winterthur bis Ramsen, sondern auch weiter auf deutschem Gebiet.

- Im Januar 1874 begannen in der Schweiz die Bauarbeiten. In Singen selbst konnte die Etzwiler Bahn die Infrastruktur im vorhandenen Bahnhof nutzen. In anderen Orten aber gab es oft Streit zwischen Nachbargemeinden, denn alle wollten einen eigenen Bahnhof haben und die Trasse möglich nah an der Gemeinde. Die Gemeinde Arlen verlangte eine Änderung der Stationsbezeichnung Rielasingen in Arlen oder wenigstens Arlen-Rielasingen. Die 254 Meter lange Brücke über den Rhein bei Hemishofen war das teuerste Bauwerk der Eisenbahnlinie. Sie kostete 345.900 Franken.

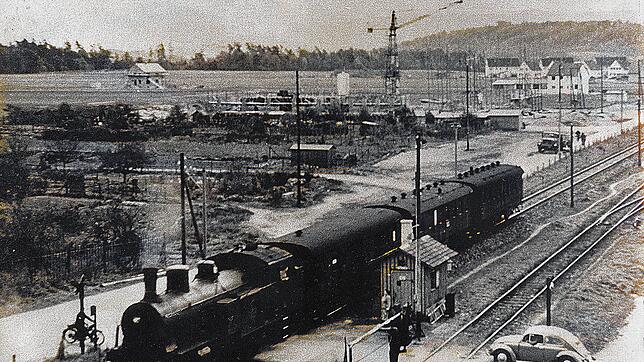

- Am 15. Juli 1875 wurde die Bahnlinie Winterthur-Etzwilen-Singen mit vielen Reden, Feierlichkeiten und Sonderfahrten eröffnet. Der reguläre Fahrbetrieb wurde am 17. Juli aufgenommen, der Fahrplan enthielt sieben Züge pro Tag.

- Schon 1876 war die Euphorie verflogen. Bereits nach dem ersten Betriebsmonat zeigte es sich, dass die Einnahmen viel zu optimistisch geschätzt worden waren. Mit Subventionen aus Winterthur und Zofingen hielt sich die Bahn einige Zeit über Wasser, der Singener Gemeinderat schoss im Mai 1876 immerhin 10.000 Franken nach.

- Anno 1878 ging es mit Volldampf in die Pleite. Am 18. Februar ordnete das Schweizer Bundesgericht die Zwangsliquidation der Nationalbahngesellschaft an. Die Züge fuhren allerdings weiter, da die Gemeinden für die Betriebsdefizite aufkamen.

- Im März 1880 wurde die Bahn, die einschließlich der Strecken Winterthur-Zofingen und Suhr-Aarau 31 Millionen Franken gekostet hatte, für ganze vier Millionen Franken an die Nord-Ost-Bahn verkauft. Die Verluste der Kantone und Gemeinden waren beträchtlich, Winterthur büßte acht Millionen Franken ein und zahlte die letzte Rate der Schulden aus dem Bahn-Abenteuer erst 1952 ab.

- Nach 1900 mussten mehrere Schweizer Eisenbahngesellschaften Konkurs anmelden. Deshalb wurden sie ab 1902 verstaatlicht. Seitdem gehörte auch die Etzwiler Bahn zum Streckennetz der schweizerischen Bundesbahnen (SBB).

- 1929 fuhren zwischen Singen und Winterthur täglich 18 Personenzüge und wurden bis zu 300 Güterwägen transportiert. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es Zug um Zug abwärts. 1946 wurde das Teilstück Winterthur-Etzwilen elektrifiziert. Das restliche Stück bis Singen wurde mit Dampf- und Dieselloks befahren und blieb das einzige Teilstück der SBB, das nie elektrifiziert wurde.

- 1969 verließ der letzte fahrplanmäßige Personenzug am 31. März um 20.17 Uhr den Singener Bahnhof. 1975 war die Bahn bei Thayngen durch ein Zug-Unglück blockiert und fünf Schnellzüge in Richtung Schaffhausen wurden über die Etzwiler Bahn umgeleitet. Gelegentlich allerdings fanden Sonderfahrten bis nach Winterthur statt, so 1987 bei der 1200-Jahr-Feier von Singen.

- Im Jahr 2004 kam auch das Aus für den Güterverkehr und es schien das endgültige Ende dieser Bahnlinie besiegelt. Aber das Schienennetz blieb, von einer ganz kurzen Strecke in der Südstadt abgesehen, unangetastet. Vereine und Stiftungen übernahmen Bahnstrecke und Brücke, sodass es möglich wurde, im vergangenen August mit der Museumsbahn wieder bis in den Singener Hauptbahnhof einzufahren.