Neben der Coronakrise ist der Klimawandel das große Thema unserer Zeit. Dass sich hier etwas tut, dazu gehen Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße. Dabei sind die ersten Maßnahmen auch schon in ganz kleinen Bereichen möglich.

Umdenken notwendig

Ein ganz und gar nicht unwesentlicher Faktor für CO2-Emissionen in Deutschland kommt von Bau und Nutzung von Gebäuden. In der Bundesrepublik ist der Bau für 30 Prozent der Emissionen, weltweit für rund 40 Prozent verantwortlich. Wenn sich daran etwas ändern soll, dann muss die Bauwirtschaft umdenken – und eventuell auf andere Materialien setzen.

Es geht mit wenig Emissionen

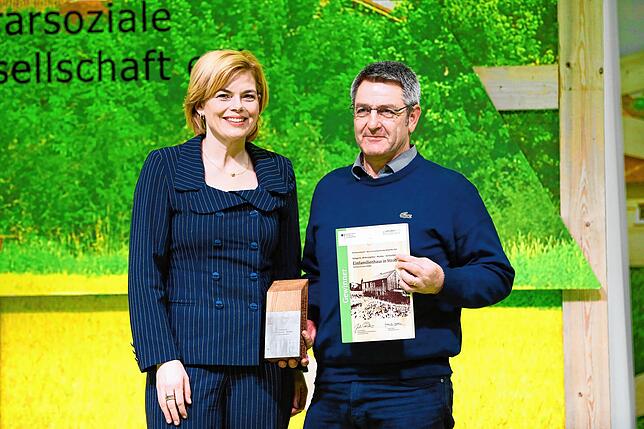

Emissionsarm zu bauen ist gut möglich, sagt der Mundelfinger Architekt Otto Merz. Er hat 2019 vom Landwirtschaftsministerium eine Auszeichnung für ein Strohballenhaus bekommen, das zu 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Nun ist nicht das gesamte Gebäude aus Stroh, sondern lediglich die Dämmung. Trotzdem kommen Rohstoffe zum Einsatz, die leicht verfügbar sind. Sie wachsen quasi direkt vor der Haustür.

Immer mehr Anfragen

Und wachsen, das tun auch die Anfragen, die bei Merz eingehen. Noch vor einigen Jahren sei ein Strohballenhaus ein Exot gewesen, erklärt der Architekt: „Was ich feststelle: Mit dem Aufkommen der Fridays for Future-Bewegung habe ich so viele Anfragen für Strohballen-Häuser wie nie zuvor.“ Sei das früher eine Nische gewesen, „so mache ich heute nichts anderes mehr.“ Und die Leute müssen nicht erst für ein solches Gebäude überzeugt werden: „Sie kommen von sich aus.“

Mit in die Bilanz

Gleiches gelte für das Bauen mit Lehm: „das ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Die Wahrnehmung hat sich hier gewandelt.“ Früher habe es ein bis zwei Firmen gegeben, die Lehm verarbeiten, „heute bietet das fast jeder an und ich bekomme es viel besser her.“

Allerdings sei ja die Kfw-Förderung aktuell eingestellt. „Ich hoffe in einer Neuauflage darauf, dass auch graue Energie bilanziert wird“, sagt Merz. Graue Energie ist die indirekte Energie, die bei Herstellung und Verarbeitung oder dem Transport bestimmter Materialien gebraucht wird.

Gut für regionale Produzenten

„Ich hoffe, dass vieles über den Preis geregelt wird“, so der Architekt. Wenn eine Tonne CO2 einen gewissen Kostenfaktor überschreite, „dann rechnen sich die Alternativen, die vor Ort produziert werden.“ Das käme den regionalen Produzenten zu Gute – und auch den Häuslebauern.

„Beim Strohballen habe ich so gut wie nichts an fossiler Energie. Ich schaue, dass jene, die benutzt werden, regional sind.“ Zudem hat Merz die Hoffnung, dass die Nachfrage nach ökologischen Baustoffen wächst: „Dass es zum Trend wird und Bestand hat.“

Ökologisch bewusst

Anfragen zur Strohbauweise bekomme Merz dabei weniger von Kollegen. Da herrsche eher Scheu vor der neuen Bauweise: „Es sind schon eher Handwerker, wie die Zimmereien, von denen ich Anfragen bekomme.“ Und worauf legen Bauherren wert, die sich für die Strohballen entscheiden? „Dabei handelt es sich meist um ökologisch bewusste Menschen, die keinen entsprechenden ökologischen Fußabdruck hinterlassen wollen.“

„Stehen hinter dem Konzept“

So war das auch bei Daniel und Stefanie Müller. Das Paar hat 2015 ein Holzhaus mit Strohballen-Dämmung gebaut. Auch heute noch leben sie dort. Und ab und zu erhalten sie Anrufe von Interessenten, die Otto Merz an sie weitergeleitet hat. Sie können aus erster Hand berichten, wie es sich in einem Strohballen-Gebäude lebt.

„Wir haben das nicht bereut und stehen hinter dem Konzept“, sagt Daniel Müller. „Einer der Hauptgründe dafür war es, einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen – wenn man schon neu baut.“ Müller hat den Eindruck, es handle sich um einen Trend. „Wenn ich mich so umschaue, bei uns in der Nähe wird gebaut, dann ist da sehr viel Beton im Einsatz – und geflieste Wohnzimmer.“

Beton wird bleiben

Dass in der Baubranche auf Beton und Zement verzichtet werde, das kann sich Otto Merz nicht vorstellen: „Bei bestimmten Projekten kommt man nicht um Beton herum, sei es in Fragen der Statik oder des Brandschutzes.“ Allerdings nehme die Verwendung von Holz im Ingenieurbau zu, und es gebe auch schon achtstöckige Gebäude aus Holz.

Würde mehr an regionalen Produkten benutzt, dann käme man vielleicht auch aus der derzeitigen Situation: „Der Preis geht auf und ab. Es ist belastend. Eine Kostenschätzung funktioniert nicht mehr“, so Merz. Die Preisschwankungen seien so volatil, dass sich die Kosten für ein Projekt rasant verändern. Es werde dann alles auf Corona geschoben, „oder ist es der Zeitgeist?“

Preis-Explosion

Wie der Holzpreis in die Höhe schnellte, das bezeichnet Merz als „krank.“ Man sei umgeben von Wald – und doch gebe es kein Holz. „Da müsste man sich einen Bauern suchen, der Wald besitzt und damit zu einer Sägerei, die das dann macht.“ Regional, mit wenig Transporten, „so habe ich das lieber.“

Umsetzen lasse sich das allerdings nicht immer. Merz berichtet von einem Projekt, bei dem Mundelfinger Strohballen nach Offenburg transportiert wurden, dort als Dämmung in die Holzteile verarbeitet wurden – und dann nach Rottweil gingen.

Tolle Atmosphäre

Für nachhaltige Materialien spreche auch die Qualität, sagt Merz: „Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt für eine tolle Atmosphäre.“ Und wie steht es mit der Brandgefahr bei Strohdämmung? „Eine beidseitig verputzte Strohballenwand hat einen Feuerwiderstand von 90 Minuten. Das Prinzip ist wie bei einem Telefonbuch: Das ist so dicht, da fehlt der Sauerstoff für die Verbrennung.“

Plattform für den Austausch

„Wir wissen das sowas gemacht wird – und das ist sehr gut“, erklärt Alexander Rother. Er ist aktiv beim Verband Klimaschutz und Bauen der Bauwirtschaft Baden-Württemberg und Netzwerkmanager bei Solid Unit. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk innerhalb der Bauwirtschaft, das Plattform für einen zukunftsgerichteten Austausch in der Branche bieten soll.

Jede Maßnahme wichtig

Wie Rother erklärt, begrüße man jede Maßnahme, bei der CO2 gespart werde. Allerdings betont er auch: „Die Massen in Holz sind viel zu gering.“ Holzbau habe eine Quote bis zu 35 Prozent Anteil in Deutschland. „Um nachhaltig damit zu bauen, muss der Kreislauf beachtet werden. Ein unbegrenztes Bedienen ist nicht möglich.“

Optimaler Einsatz

Daher befürworte die Bauwirtschaft eher den Weg, „Holz optimal einzusetzen, wo es gebraucht wird.“ Wichtig sei es allerdings, die mineralische Bauweise so zu optimieren, dass sie stärker in die Neutralität komme: „Da haben wir im Klimawandel den größeren Hebel.“ Mineralisch, also etwa mit Beton und Zement, werde ein Großteil gebaut. So etwa auch Infrastruktur, wie Kanalsysteme und Straßen.

Nicht wie bisher weitermachen

„Ideen wie Stroh oder Lehm sind da hervorragend. Sie lassen sich nur nicht entsprechend hochskalieren“, sagt Rother. Aber so weitermachen wie bisher, das sei auch nicht möglich: „Da gibt es aber Entwicklungen, wie etwa den Carbon- oder den Gradientenbeton.“

Bei diesen Arten könne bis zu 40 und 50 Prozent an Beton eingespart werden. „Die Branche leidet. Wir wollen aber nicht in dieser Schmuddelecke stehen bleiben“, so Rother weiter. Entsprechend bemühe man sich bei Solid Unit um einen Austausch.