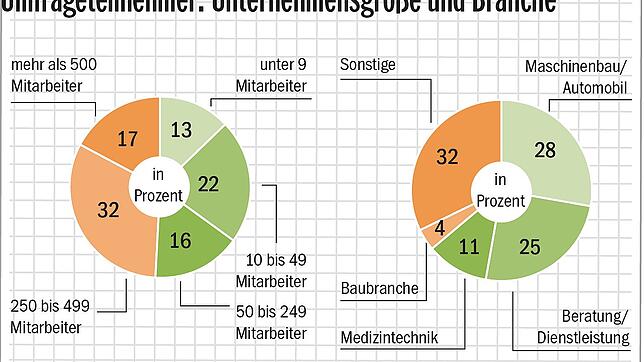

Inwieweit sind die Unternehmen in der Region auf die Digitalisierung vorbereitet? Das ist die Kernfrage einer neuen Studie, die vom Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) erstellt wurde und dem SÜDKURIER exklusiv vorliegt. Für die Studie hat das Team um Armin Frank, Bernd Kaltenhäuser und Alexander Bullinger Umfragen an Unternehmen in der Region gesendet. Herausgekommen sind 143 Fragebögen, in denen die Firmen detailliert Auskunft geben, wie sie sich für die Digitalisierung gerüstet sehen und wo weiterer Handlungsbedarf besteht.

- Positiver Grundtenor der Studie: Acht Themen wurden in der Studie abgefragt. So sollten Firmen Fragen zur IT-Sicherheit, Softwarenutzung, Industrie 4.0, Big Data, künstliche Intelligenz, künftige Technologien und Bedenken dagegen sowie zu Maßnahmen zur Arbeitgeberattraktivität beantworten. Dabei ist der Grundtenor der Ergebnisse gar nicht so schlecht. „Wir sind in der Industrieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg auf einem guten Weg“, erklärt Armin Frank vom Innovationsnetzwerk. Die Unternehmen hätten begriffen, wie tiefgreifend die Digitalisierung die Wirtschaft umkrempelt und rechtzeitig angefangen, sich auf die Umwälzungen einzustellen.

- IT-Sicherheit und Software: Hier sind die Unternehmen gut aufgestellt. 87 Prozent der Betriebe haben ein Konzept, wie sie ihre sensible digitale Infrastruktur schützen. Ähnlich sieht es bei der Software aus. Zwei Drittel haben hierfür ein Konzept. Ein weiteres Viertel der Unternehmen plant, dies in Zukunft umzusetzen. Auffällig ist, dass die Unternehmensgröße eine Rolle beim Umsetzungsgrad der Software spielt. Während kleine Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern nur zu 37 Prozent mit aktueller Software ausgestattet sind, sind es bei Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 86 Prozent. Alledings: Nicht jeder Betrieb kann sich die oft teure Software leisten. Und vor allem in kleinen Unternehmen wird auch nicht jede Software gebraucht.

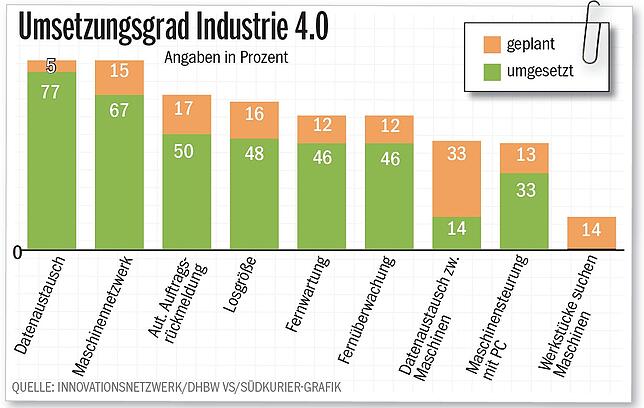

- Industrie 4.0: Auch bei der Industrie 4.0, also der Digitalisierung der industriellen Produktion, steht die Region relativ gut da. „Viele Unternehmen befinden sich derzeit im Umbruch. Es wird laufend erweitert, aktualisiert und optimiert“, erklärt DHBW-Professor Bernd Kaltenbrunner. Auch hier gehen die großen Unternehmen in der Entwicklung wieder voran, beispielsweise bei der sogenannten „Losgröße 1“. Das bedeutet, dass auch große Firmen Kleinstserien bis hin zu individuellen Einzelstücken in der laufenden Produktion herstellen können. Für kleine Betriebe ist diese Entwicklung auch ein Risiko. „Kleinere Unternehmen drohen den Anschluss zu verlieren. Große Unternehmen werden noch effizienter und können die Kleineren abhängen“, heißt es in der Studie des Innovationsnetzwerk.

- Big Data und künstliche Intelligenz: Hier ist der Umsetzungsgrad in den heimischen Betrieben noch nicht so groß wie beim Thema Industrie 4.0. Nur eine Minderheit der Unternehmen nutzt oder wertet große Datenmengen aus, etwa um innerbetriebliche Prozesse zu steuern und zu optimieren. Auch künstliche Intelligenz spielt bisher kaum eine Rolle, ist jedoch, so die Macher der Studie, mittelfristig ähnlich wichtig wie Industrie 4.0. Keine Rolle spielt bisher das Thema Blockchain, also die Verkettung von dezentral erfassten Daten zu einer Art Protokoll, das Informationen miteinander verknüpft.

- Chancen und Risiken für die Region: Ein zentrales Ergebnis der Antworten aus den Fragebogen ist die Tatsache, dass der ländliche Raum kein Standortnachteil gegenüber den Ballungsräumen ist. „Der Standort eines Unternehmens hat keinen Einfluss auf den Umsetzungsgrad bei der Digitalisierung“, heißt es in den Studienergebnissen. Gleichzeitig sind Unternehmen, die beim Thema Digitalisierung vorne mit dabei sind, bei Arbeitnehmern besonders attraktiv, und zwar unabhängig von der Größe des Unternehmens. Innovation ist folglich ein zentraler Faktor zur Gewinnung von Fachkräften. Bedenken gegenüber der Digitalisierung lägen laut Studie nur in geringem Maße vor.

- Handlungsempfehlungen: Also alles eitel Sonnenschein? Nicht ganz. Die Autoren der Studie weisen explizit darauf hin, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor großen Herausforderungen stehen. „Vor allem kleine Unternehmen sollten technologisch unbedingt am Ball bleiben“, sagt Alexander Bullinger. Dadurch, dass größere Unternehmen durch Industrie 4.0 in den Geschäftsbereich von kleinen, oft spezialisierten Unternehmen vordringen, wachse der Druck. Aber auch größere Firmen sind betroffen. Sie müssen sich, sagt Alexander Bullinger, umfassend über neue Technologien informieren und diese bei Bedarf konsequent einführen.

- Die Politik muss aktiv werden: Klare Worte richtet die Studie an die Politik. „Es ist notwendig, dass die Politik Gelder für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellt“, erklärt Armin Frank. Neben Wirtschaftsförderung sieht er vor allem das Bildungssystem am Zug: „In den Schulen muss verstärkt das Interesse für technische Berufe geweckt werden. Und Hochschulen sollten gezielt Studierende ausbilden.“

Über die Studie

Die Studie "Digitalisierung der Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg" untersucht, inwieweit Firmen in der Region auf die Digitalisierung vorbereitet sind und in welchen Bereichen weiterer Handlungsbedarf besteht. Dazu wurden Antworten von 143 Unternehmen ausgewertet, unter anderem zu den Themen IT-Sicherheit, Software, Industrie 4.0, Big Data und Künstliche Intelligenz. Die Studie wurde vom Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in VS erstellt. Weitere Partner sind der Arbeitgeberverband Südwestmetall, die Gewerkschaft IG Metall, die Wirtschaftsförderungen Schwarzwald-Baar-Heuberg und Villingen-Schwenningen sowie das Steinbeis-Transferzentrum. (kbr)