Still ist es in der Eingangshalle des Gymnasiums am Romäusring, sehr still. Kein Gewusel in den Gängen, kein Gekicher: Das Schild „Bitte Ruhe – Abiturprüfungen“ zeigt ganz offensichtlich Wirkung.

Deutsch macht den Anfang

An den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg läuft das Abitur bereits seit Anfang April. An den allgemeinbildenden Gymnasien haben am Dienstag, 29. April, die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Ob Hoptbühl in Villingen, Deutenberg in Schwenningen, Fürstenberg in Donaueschingen oder Thomas Strittmatter in St. Georgen – überall im Kreis wird an den Gymnasien an diesem Morgen über den Aufgaben im Fach Deutsch gebrütet.

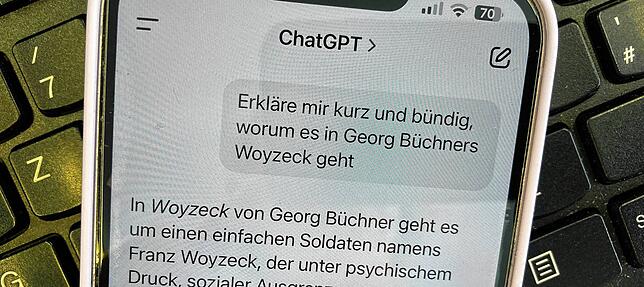

315 Minuten Zeit, vier Aufgaben stehen zur Auswahl. Eine davon ist die Erörterung eines literarischen Textes, wobei die Pflichtlektüren in diesem Jahr Georg Büchners „Woyzeck“ und „Corpus Delicti“ von Juli Zeh sind.

Chat-GPT, fasse mir die Pflichtlektüre zusammen!

Muss man die Pflichtlektüren, auch bekannt als Sternchenthemen, in Zeiten Künstlicher Intelligenz überhaupt noch gelesen haben, um einen ganzen Vormittag lang eine Abiturprüfung darüber zu schreiben? Welche Rolle nimmt KI im Schulalltag ein?

Dreierteam für die Oberstufe

Christian Wallner unterrichtet am Gymnasium am Romäusring Deutsch und Gemeinschaftskunde. Als einer von drei Oberstufenberatern – neben ihm sind dies Karin Haß und Jennifer Huck – begleitet er die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe und ist Teil des Organisationsteams rund um das Abitur.

Künstliche Intelligenz hat längst auch in der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern Einzug gehalten, in Minutenschnelle sind Apps wie Chat-GPT auf Smartphones oder Tablets installiert.

„Wir stehen noch ganz am Anfang“

„Langfristig kann KI ein wichtiges Hilfetool im Schulalltag sein“, sagt Christian Wallner. „Aber noch stehen wir ganz am Anfang.“

Er vermisst „eine Vision von oben“, sprich: Eine Vision aus Politik und Kultusministerien, wie mit den neuen Technologien umgegangen werden kann und soll. „Da schläft das System mal wieder. Man hätte schon vor drei Jahren anfangen müssen, sich damit auseinanderzusetzen.“

Es fehlt an Konzepten

Bis die politischen und bürokratischen Mühlen anfangen zu mahlen, müssen sich die Schulen selbst kümmern. Am Gymnasium am Romäusring veranstalten sie deshalb beispielsweise einen Pädagogischen Tag zum Thema Künstliche Intelligenz.

Auf Dauer könne nicht jede Schule die Frage nach dem Umgang mit neuen Technologien für sich selbst beantworten, sagt Wallner. Es brauche Konzepte und Experten, die wiederum Lehrerinnen und Lehrer schulen. Der Gymnasiallehrer weiß, wovon er spricht. Seit 2020 bietet er seinen Schülern einen Podcast als Lernhilfe an. Das notwendige Wissen erarbeitet er sich damals selbst.

Freund, Feind oder Werkzeug?

Und wie läuft das nun in Fächern wie Deutsch oder Gemeinschaftskunde? Wird da seitens der Schüler viel mit KI gemacht und es sich vielleicht auch leicht gemacht? Schnell dem Chatbot ein paar Prompts (Anweisungen) gegeben, fertig ist die Ausarbeitung?

Ganz so einfach ist es nicht. „Wenn ein Text durchweg von einer KI erstellt wurde, merkt man das durchaus“, sagt Christian Wallner. Für Schüler, die sich darauf verlassen, sei die KI dann mehr falscher Freund als echte Hilfe.

Clever nutzen, selber denken

Christian Wallner plädiert bei seinen Schülerinnen und Schülern dafür, Künstliche Intelligenz clever zu nutzen. „Ich sage ihnen: Nutzt die KI, lasst euch eine Zusammenfassung schreiben. Aber dann überarbeitet ihr sie bitte und setzt euch selbst kritisch mit dem Inhalt auseinander.“

Als Beispiel für den falschen Freund KI nennt Wallner die GFS (“Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen“). Eine Besonderheit des baden-württembergischen Schulsystems, bei der in der Regel eine Präsentation erwartet wird.

Im Kolloquium helfen Prompts nicht weiter

Eine solche kann die KI problemlos generieren. „Deshalb legen wir inzwischen größeren Wert auf das Kolloquium, also die Fragen nach dem Vortrag“, erklärt Christian Wallner. Dann zeige sich schnell, ob sich jemand tatsächlich mit einem Thema beschäftigt hat oder nicht.

„Wir hatten schon Schüler, die den schriftlichen Teil komplett von der KI haben schreiben lassen und im Kolloquium keine Frage beantworten konnten.“ Das genaue Ergebnis weiß Christian Wallner nicht mehr genau, aber es müssen drei oder allenfalls vier Punkte gewesen sein. Das entspricht den Noten 5 plus beziehungsweise 4 minus.

Mündige Bürger, keine Auswendiglerner

Richtig genutzt hingegen, sei Künstliche Intelligenz ein „supercooles Tool“, das durchaus beitragen könne, aus Kindern und Jugendlichen mündige Bürger werden zu lassen, findet Christian Wallner. „Es geht nicht darum, nur Stoff auswendig zu lernen“, sagt er.