Wer ein behindertes Pflegekind aufnimmt, fällt komplett durchs Raster. So wie die Familie Sedelmayr aus Pfaffenweiler.

Eigentlich ist alles klar

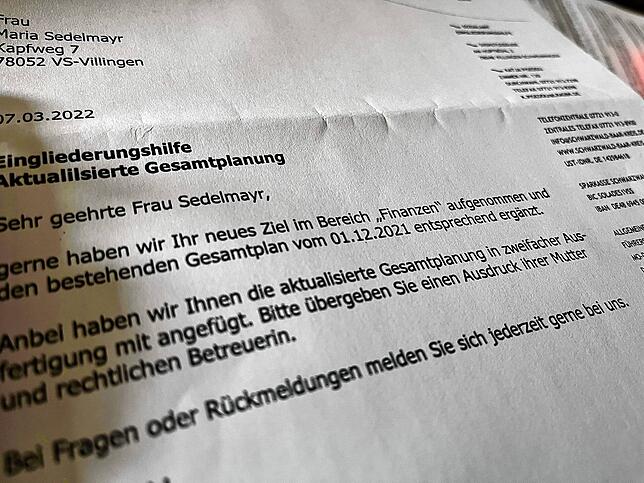

Dabei ist eigentlich alles klar: Erster Ansprechpartner für alle Belange rund um das Pflegeverhältnis ist das Jugendamt. Hat man ein behindertes Kind, ist die Eingliederungshilfe dafür zuständig. Kommt beides zusammen, wird es richtig kompliziert.

Kinderbilder und Aktenordner

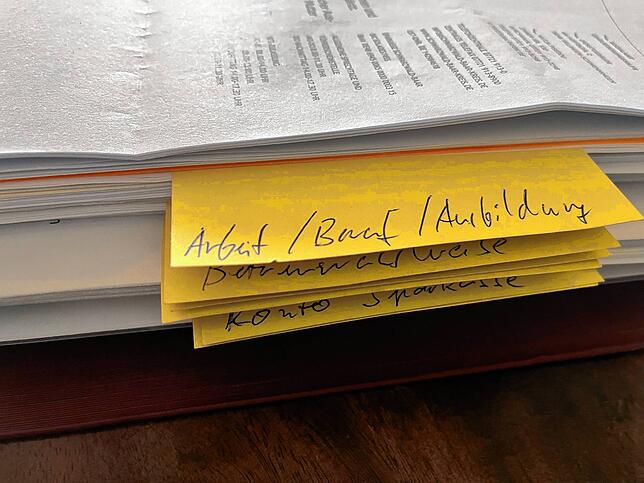

Uli Sedelmayr sitzt an ihrem großen Esstisch mit den vielen Stühlen, perfekt für eine große Familie. Vier Hunde wuseln neugierig herum, an der Kühlschranktür hängen bunte Kinderbilder. Vor der 54-Jährigen liegen Aktenordner, gefüllt mit allem, was für die Pflegschaft eines Kindes dokumentiert werden muss.

So wird man Pflegefamilie

Neben vier leiblichen Kindern haben Ulrike und Frank Sedelmayr drei Pflegekinder. Das jüngste, ein Junge, ist sieben. Das älteste, die 21-jährige Maria, haben sie mittlerweile adoptiert. Maria ist geistig behindert, ebenso wie ihre Pflegeschwester, die 13-jährige Lara. Auch sie sitzt an diesem Morgen mit am Tisch. Lara frühstückt Toast mit Schokocreme, dann lässt sie sich von der 22-jährigen Emmi Sedelmayr die langen Haare zu zwei französischen Zöpfen flechten, drückt ihr anschließend einen herzlichen Kuss auf die Backe, strahlt.

Wenn Theorie und Praxis nicht passen

Bei Lara bekommen die Sedelmayrs mit allen Konsequenzen zu spüren, was es heißt, wenn Gesetzestexte nicht zur Lebenswirklichkeit passen.

Hatte die Familie bislang einen festen Ansprechpartner beim Jugendamt, seien es bei der Eingliederungshilfe im Landratsamt nun drei. Übernahm das Jugendamt bislang die Kosten für Klavierunterricht und therapeutisches Reiten, müssen diese von der Familie nun selbst getragen werden. Gab es mit dem Jugendamt früher regelmäßige Hilfeplangespräche, gebe es diese nur noch auf Anfrage oder wenn Zuschüsse gekürzt würden. Gab es früher einen festen Satz Pflegegeld, müsse dieser nun immer wieder neu beantragt werden – und wenn das Einkommen der Familie zu hoch ist, werde der Betrag gekürzt. Uli Sedelmayr ist genervt.

„Viele Leistungen werden nicht mehr übernommen mit dem Argument, dass sie bei einem ‚normalen‘ Kind auch nicht übernommen würden“, sagt die 54-jährige Uli Sedelmayr. Sie selbst ist gelernte Erzieherin mit einer Zusatzausbildung zur Heilpädagogin. „Lara ist aber kein ‚normales‘ Kind, sondern ein Kind mit Behinderung und die Eingliederungshilfe soll ja eben helfen, diese Kinder in die Gesellschaft zu integrieren“, sagt sie.

Ein Pflegekind, völlig durch den Wind

Sei es der Kauf eines behindertengerechten Fahrrads mit drei Rädern, den die Familie aus eigener Tasche bezahlt hat oder Zuzahlungen für die Zahnspange, die ausgelegt werden müssen – sie weiß, was es bedeutet, ein behindertes Kind bei sich aufzunehmen, weiß um die Klippen, die Familien umschiffen müssen.

Maria, ihr erstes Pflegekind, sei vom Jugendamt aus einer Alkoholikerfamilie geholt worden. Mit zweieinhalb Jahren kam sie zu den Sedelmayrs. „Völlig durch den Wind“ sei sie gewesen. Von der Mutter vernachlässigt, habe das kleine Mädchen alles in sich hineingestopft, was ihr irgendwie essbar erschien. Fäden, Wolle, Blumenerde.

„Nach den Treffen mit ihrer Mutter war Maria immer noch mehr durch den Wind, als sie ohnehin schon war.“Uli Sedelmayr, Pflegemutter

Schon auf dem Weg zu den Treffen mit ihrer leiblichen Mutter habe Maria nur geschrien und sei kaum zu beruhigen gewesen. „Nach den Treffen war Maria immer noch mehr durch den Wind, als sie ohnehin schon war“, erinnert sich Uli Sedelmayr. Irgendwann legte das Jugendamt die Treffen mit der leiblichen Mutter für ein Jahr auf Eis, Maria blühte auf. „Das zeigt schon, wie wichtig die Betreuung ist“, sagt Uli Sedelmayr. Ohne diese Hilfe wäre die Familie wohl an ihre Grenzen geraten, zumal das Verhältnis zur leiblichen Mutter des Mädchens zeitweise sehr schwierig gewesen sei.

Die 13-jährige Lara lebt seit ihrer Geburt in der Familie. Die Sedelmayrs sind für sie Mama und Papa. Laras leiblichen Eltern sind ebenfalls behindert. Sie leben selbst unter Betreuung. Deren Verhältnis zu Lara sei gut, schildert Uli Sedelmayr. Das Mädchen hat regelmäßig Kontakt zu beiden Elternteilen, auch wenn diese sich zwischenzeitlich getrennt haben. Und auch Laras Leben bei den Sedelmayrs war geregelt, bis das BTHG in Kraft getreten ist.

Der beim Landratsamt angesiedelten Eingliederungshilfe macht Uli Sedelmayr dabei keinen Vorwurf. Sie vermutet, dass durch die Umstellung auf das BTHG auch im Landratsamt für Unsicherheit sorgt. „Dort macht man mit Sicherheit einen guten Job“, sagt sie. „Aber ohne das Jugendamt ist man als Pflegeeltern allein auf weiter Flur.“ Zu den rechtlichen Grundlagen habe man kaum Zugang und wenn, dann sei die Juristensprache für Laien nicht verständlich.

Unterstützung bekommt Ulrike Sedelmayr von ihrer jüngsten Tochter Emmi. Die 22-Jährige studiert soziale Arbeit, und hat daher einen guten Einblick. Sie fasst die Lücke in der Gesetzgebung so zusammen: „Pflegekinder mit Behinderung – die gibt es praktisch nicht.“